吴昌硕曾孙吴超:曾祖父和青年人的关系很密切

青年报·青春上海记者 郦亮

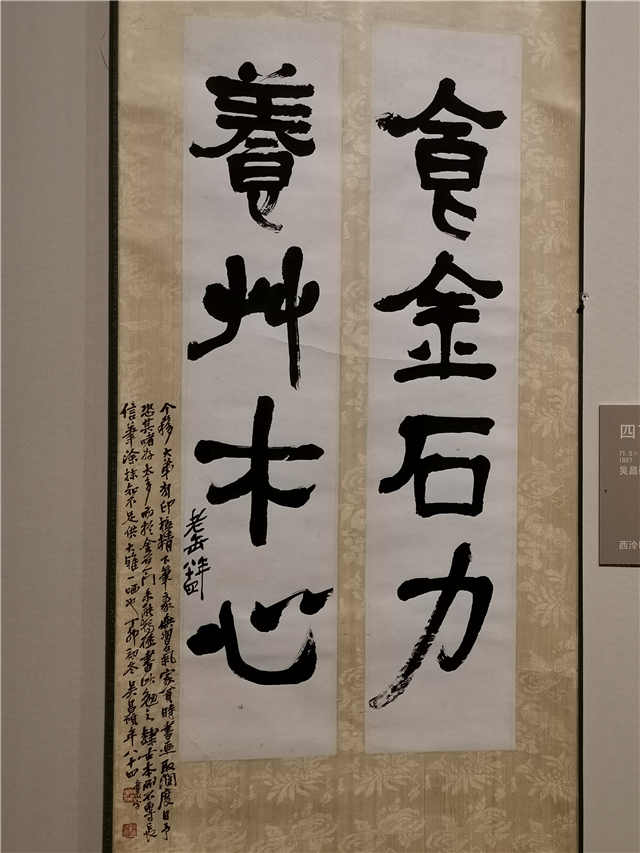

五一假期这几天,中华艺术宫人头攒动,即将于明天落幕的“金石力·草木心——吴昌硕与上海”特展吸引了众多观众的视线。

此次“吴昌硕与上海”特展,汇集了吴昌硕诗、书、画、印等代表作品百余件,除了吴家后代的一些收藏外,展品还来自浙江省博物馆、西泠印社、上海博物馆、(安吉)吴昌硕纪念馆、上海吴昌硕纪念馆、上海中国画院等地,也是长三角地区文化交流的重要成果。吴昌硕是浙江人,但是艺术的发展飞跃却是在上海,他也是海派文化的重要代表,所以吴昌硕本人就带着长三角艺术交流的深刻烙印。

1912年,近70岁的吴昌硕正式移居上海,弃名“俊卿”而以“昌硕”行世,完成了从艺术大师向海派领袖的嬗变。海派书画艺术,也正是随着吴昌硕的到来,进入了一个大师辈出的鼎盛期。吴昌硕一个人就培养了陈半丁、陈师曾、潘天寿、沙孟海、钱瘦铁、诸乐三、王个簃等人,支撑起了中国近代史中辉煌的“海派百年”局面。根据吴昌硕的艺术发展,本次展览共分为“天边曙色浪淘开”“偏师独出殊英雄”“风波大道尘土情”三个展厅。

很多展品都是首次示人。据吴昌硕曾孙吴超介绍,第一次示人的大多是吴昌硕的诗稿信件,还有浙博珍藏的长达八米的楷书和卷轴山水画,更有王一亭先生为吴昌硕画的《香阿姐》,吴先生对这幅画做了一个长题,从中可看到吴昌硕先生的一生,从年少到功成名就,始终对自己的家乡与童年抱有深厚的感情,他的作品里总是饱含如此丰富的人文精神。

此次展览命名为“吴昌硕与上海”,旨在说明白吴昌硕到底与上海是什么联系。在吴超看来,上海给吴昌硕提供了一个创作的平台。当时上海海派书画分为“前海派”与“后海派”。清末时期“前海派”盛行,它的特征是书画笔触细腻秀气。到了辛亥革命以后,来自北京的帝师等前朝文人遗老南下,带来了“金石风”。吴昌硕诗书画印俱全,他的画风就是从“印”里面来的,包括他把石鼓文演化成为了有自己风格的石鼓体,又用石鼓文的书法线条入画,所以说他的画就是金石味的最好体现,也就是“金石力”。

吴超说,吴昌硕是浙江人,在海派画家里,真正沪上本地画家非常少,正是因为上海的海纳百川,让来自各地的艺术家聚集在一起。当时王一亭把吴昌硕请来上海,此时上海外国文化也大量进入,成为一个国际的平台。吴昌硕先生到了这个开阔的平台后更加能够施展自己的能力,把海派的艺术推向国际。

▼ 对话 ▼

记者:吴昌硕大展明天就要落幕,三个月大概接待了多少人?

吴超:具体人数我没有统计,但几十万人次是有的。这次有很多青年人来观看,有的来自苏州杭州,甚至来自北京。他们很多都并非是美术专业的学生,只是普通的市民,冲着对吴昌硕艺术的喜爱而来。而且令我感到惊讶的是,他们问出的很多问题都很专业。

记者:今天是五四青年节,吴昌硕与青年是一个什么关系?你觉得吴昌硕艺术对于当今青年人的价值在哪里?

吴超:吴昌硕和青年人的关系很密切。其他不说,吴昌硕在上海14年,他教的弟子陈半丁、陈师曾、潘天寿、沙孟海、钱瘦铁、诸乐三、王个簃、刘海粟、张大千,当时都是年轻人。他一直有一个想法,就是青年一代是有活力的,是掌握了新思想的。而他本人在上海时已经很有名了,他就怕名气大了,离老百姓就远了,所以他在教授青年弟子的同时,也从和他们的交流中获得一些社会信息。他还曾赞助过一些学生读书。到84岁快要离世的时候,他还给弟子王个簃写了一幅字“金石力·草木心”,就是告诫弟子,艺术再成功,也不能脱离老百姓。

记者:听说吴昌硕的作品与红色文化、海派文化和江南文化都有关?

吴超:吴昌硕当然是海派文化的领袖,在近现代江南文化中也有重要的位置。其实很多人不知道,吴昌硕还是支持革命的。他在上海时,当时发生了五卅运动,他写过批判当时反动政府的文章,还捐款给学生,支持他们进行反帝爱国运动。所以吴昌硕确实与红色文化也有很密切的关系。

记者:展览明天结束了,这样的展览应该以后不太多见了?

吴超:确实如此,因为这次展览从五六个单位借了不少展品才能实现的。我估计2024年吴昌硕诞辰180周年的时候,上海和杭州还是会有一些大动作。平时我们的吴昌硕纪念馆、吴昌硕故居也会有一些展览,但是规模不会这么大。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐