话剧《人间正道是沧桑》收官,它为何能成为“现象级”红色大戏?

青年报·青春上海记者 冷梅

6月30日至7月7日,一连8场,开演前门票便全部售罄,场场座无虚席——话剧《人间正道是沧桑》成为上海近期戏剧圈内的“现象级”巨作,尤其受到了青年群体的追捧。

话剧版《人间正道是沧桑》由姚远编剧,胡宗琪执导,南京市话剧团出演。文华奖“铁三角”组合再次交出令人振奋的答卷。它用4小时浓缩了上世纪20年代到新中国成立这一段波澜壮阔的历史。日前,该剧在上海组织了专家研讨会,对这部戏为何成为“现象级”红色大戏展开热议。

// 深受青年追捧,红色戏剧再创新标杆 //

电视剧《人间正道是沧桑》在豆瓣获得9.1的高分,拿下文华奖、白玉兰奖等大奖,是一部高口碑的现象级剧集。如何将片长50集、时间跨度逾20年的电视剧浓缩进话剧舞台?这是个大难题。

最终,南京市话剧团与上海东方艺术中心强强联合,让这部经典之作在庆祝中国共产党成立百年之际,重新在话剧舞台上焕发光彩。

据悉,早在2018年,这一项目就开始启动。近年来,红色题材文艺作品的创作,血肉愈发丰满、态度愈发坦诚,《觉醒年代》就是一例,而作为“先行者”的《人间正道是沧桑》之所以能得到观众尤其是青年观众的喜爱,正在于它以真实、客观的笔法,表现出了共产党人是如何在血与火的磨砺中逐步成熟的。

话剧《人间正道是沧桑》全景式、大跨度地展现了自1925年至1949年新中国成立近四分之一的世纪内,在波澜壮阔的历史洪流中,近代中国各界人士探索救国救民道路,并总结出“只有共产党才能救中国”的真理。

出品方信心满满,要将话剧《人间正道是沧桑》打造成红色题材文艺作品新标杆,首轮演出观众的热烈反响,正印证了这个目标。而原班人马加盟,也让其开演前便增加了“吸睛度”。

这已经是导演胡宗琪和南京市话剧团的第七次合作了。此前的《沦陷》《一叶知秋》《雨花台》《杨仁山》《鸽子》《摇曳的秋千》均是叫好又叫座。当经典作品以新的形式再次上演,《人间正道是沧桑》背负着巨大的期待。而对主创们来说,这是压力,更是动力。

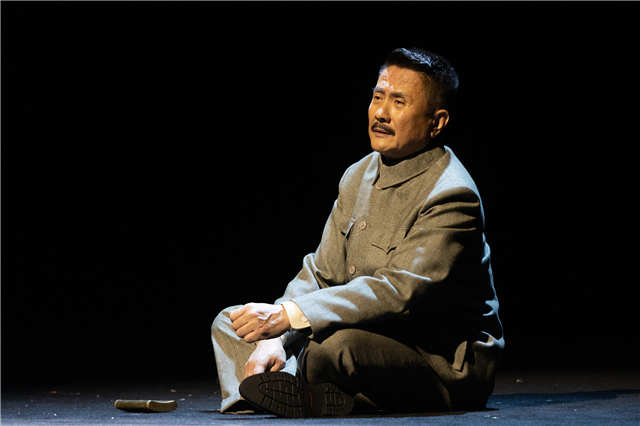

饰演瞿恩一角的王劲松就是南京市话剧团演员,近年在《破冰行动》等多部热播剧中有着不俗表现。他说:“剧版《人间正道是沧桑》的优秀是毫无疑问的。不可否认的是,即将走进剧场的观众一定带着这样或那样的期待,这种期待对于我们话剧演员来说压力很大,但是我们最起码要达到一个标准——不给这部剧抹黑。”

“整部剧大概50多场戏,转场很快,场景众多,相对来说,比较碎片化。几句台词之间就跨越了几个年头。这需要我们有很强的角色张力,能快速进入角色。对每一个演员都是一个巨大的挑战。”南京市话剧团副团长杨彦饰演杨立仁,在剧中被描述为一个“形同疯狗”的家中长子。尽管在角色的塑造上难度巨大,但杨彦深感幸运:“杨立仁和我以往塑造的角色形象都很不同,尤其是这次能够和一些电视剧中的原型角色老师共同探讨演绎,这其实是一个很幸福的创作过程。”

// 观众专家齐点赞,荡气回肠鼓舞当下 //

尽管不少观众都看过电视剧,对剧情也并不陌生,但还是又一次被这一段波澜壮阔的历史深深震撼。在颇有挑战的改编和演员们的精彩演绎下,舞台的呈现依旧饱满,剧中多处情节令人震撼,如范希亮不得已枪决自己老师瞿恩后的痛苦,给人留下了深刻的印象。当尾声处,董建昌以一段独白揭示何为“人间正道”时,沉浸在剧情之中的观众情不自禁鼓起掌来。

专家一致认为,《人间正道是沧桑》为影视剧IP改编成话剧提供了一个优秀范本。“凝重、恢宏、大气、严谨。”上海戏剧学院原院长、教授荣广润用八个字归纳了这部作品的风格。评论家方家俊表示:“整部剧从题材选择到最终呈现,其呈现的气象都不同于那些简单快餐式的剧目。可以说,这是一部不同凡响的‘大话剧’。”

上海戏剧学院舞美系主任伊天夫认为,整个舞台呈现出一种“复调空间感”,三块破碎的残片,不连贯的二道幕为整部剧营造了一种运动的、变化的、可以自由创造的空间,同时承担了意象功能。除了二道幕外,简洁的舞台转台也是亮点之一,这个常见的、简单的装置为整部剧创造了一种灵活大气的实用空间。在庞杂的剧情中,选择用这样简洁的手段去呈现,非常有个性和创意。

上海市戏剧家协会顾问沈伟民表示,整部作品宛如一幅史诗画卷,形象感人。以情入胜,沧海桑田,它艺术化地点出“人间正道”——以中华民族为大义。“点题荡气回肠,引人思考,有鼓舞当下的力量。”据悉,上海首演后该剧将开启35城56场巡演的旅程。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐