全国第一个工人新村70岁了,家门口的村史馆升级回归

青年报·青春上海记者 周胜洁/文 周紫薇/图、视频

论怀旧,这里有兰溪合作商店,有老式收音机、自行车、冰箱;论“智慧”,这里有“一键叫车”2.0版智慧屏,有“一网统管”大屏展示。

全国第一个工人新村曹杨新村今年迎来70岁生日,历经4个多月的整修,日前曹杨新村村史馆全面升级回归。来家门口的村史馆走一走,学一学红色文化、劳模精神。

馆内陈设

可走进兰溪合作商店当“掌柜”

1951年5月,曹杨新村奠基,首批入住的1002户居民多为劳模、先进生产者。白墙红瓦,两层小楼,一排排梧桐树,构成了工人新村无限好风光。此后60多年里,曹杨新村培养了一批又一批劳模,成为上海乃至全国的“劳模摇篮”。

2013年, 位于花溪路上的曹杨新村村史馆正式开馆,记录了工人新村的昨天、今天和明天,至今累计接待参观者万余人次,这里也成了上海市爱国主义教育基地。

今年,曹杨新村村史馆“升级”后宽敞了很多,这个综合空间包含了原来的村史馆及曹杨新村党群服务中心。“打开”是第一感受,将临街打造成落地玻璃,内部是梧桐书吧与网红书墙,莫兰迪绿的配色,摆放了植物,曹杨的梧桐也成为了设计元素,不少曹杨居民感叹:“跟以前的党群中心完全不一样,想多来参加活动。”

来到二楼能真正感受到老曹杨的风貌。二楼劳模墙走廊上摆放着各种可触摸的老物件,最特别的是放在窗台上的一个木板门锁,村史馆工作人员鲍楚楚介绍,这就是从刚经历了旧住房成套改造的曹杨一村一户人家的厨房门上拆下的,70岁的门锁也是一段历史的见证。

玻璃柜台上放着黑色公用电话,老式算盘好像随时能响起“噼里啪啦”的打算盘声, 玻璃罐里放着糖果、果丹皮,玻璃柜台里能找到电池、老酒、搪瓷杯,这个实景的兰溪合作商店承载着时代的记忆。原来,曹杨新村有上海最早的工人新村商业网点——曹杨新村工人消费合作社。当年合作社下午5点下班,下了夜班的工人就去兰溪合作商店购买东西,也是一代曹杨人心中的网红店。 这次整修后,村史馆打通了其一侧的围墙,参观者可以走进“柜台”内,体验做一回“掌柜”,互动性和代入感更强了。

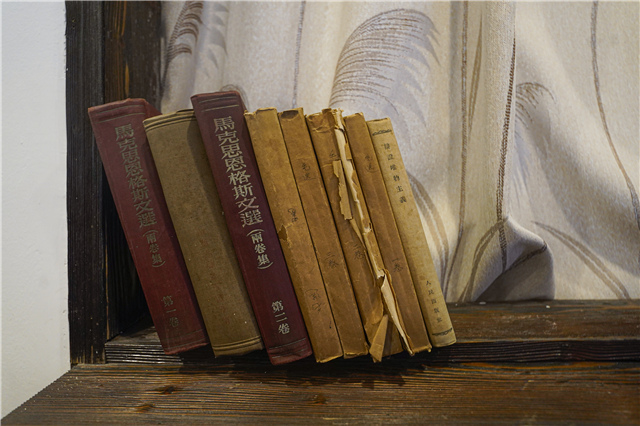

五斗橱、老式冰箱、沙发,兰溪合作商店的隔壁空间还原了上世纪八九十年代的曹杨新村普通居民家庭摆设,让人有沉浸式体验,特别是窗台上放了一套已泛黄的毛泽东选集,出版于1952年,由曹杨居民捐赠。“书还用书皮仔细包过,上一代留下的东西放在村史馆里,方便大家找回忆。”鲍楚楚说。

配套活动

这里能上团队课,能学红色文化

相比二楼展厅的“微升级”,三楼展厅的内容则进行了重新提炼和设计,按照“引言部分”“荣誉展示”“美好家园”“幸福家园”四大板块进行布展,文字、照片、数据都做了更新。“比如这棵曹杨之最的电子树就是最新梳理的,包括了2021年之最——全市首个落地申程出行一键叫车2.0版智慧屏的街道。”鲍楚楚说。“一网统管”大数据以及与为老服务有关的数字化社区建设内容,在这次展示中占据了较大篇幅。通过视频演示能看到智慧助餐、智能出行、智享服务、智控居家……

村史馆最后的微笑墙原本呈现的只是固定的笑脸照片,如今升级后有了互动装置,在摄像头前拍下笑容,1分钟后就能出现在笑脸电子屏上,笑脸不断更新,留下更多美好的记忆。

暑期已至,每周五,辖区内的学校也会组织学生来村史馆参加实践,青少年们在馆里感受“工人新村”在教育、科技、卫生等领域发生的巨大变化,感受什么是“劳模精神”。安排的团队课不但有诗朗诵、红色电影配音,朝春中心小学和曹杨二中附属学校的学生们还亲自演绎党和曹杨新村的发展故事。

不久前审议通过的《中共上海市委关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见》中提到,要以弘扬“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神和“开放、创新、包容”的城市品格为价值引领,以用好用活红色文化、海派文化、江南文化资源为关键支撑。

村史馆是载体,如何通过丰富的文化实践活动让居民、青少年对红色文化、劳模精神有更深刻的理解,更好地传播“劳模文化”金名片,也是城市软实力的体现。

街道表示,除了有“曹杨人话曹杨”“手绘曹杨”等一系列线上活动,以及艺术沙龙、劳模课堂、文化讲堂等传播劳模精神外,8月还将有“跟着曹小杨游曹杨”旅游线路寻访,4条线路串起曹杨12个红色景点,让更多人多样感受红色文化。

青年报·青春上海记者 周胜洁/文 周紫薇/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐