品读|王手的江湖意味——浅谈小说集《飞翔的骡子》

□冯祉艾

第一次接触王手是在《收获》上读到《第三只手》,他的文字让我充满了期待。王手的小说极具荒诞意味,还带着一些黑色幽默,但这种荒诞不是我们通常认为西方荒诞派文学《等待戈多》《秃头歌女》和黑色幽默诸如《第二十二条军规》中的那种反叙述结构,而是与真实世界相交织的对常规叙述和寻常生活的一种解构。在多个文本中,王手都表现了“封建迷信”这一主题,但是他在叙述时对它的态度,既不完全相信,也不批判,反而是带有一种旁观的、有点畏惧和尊敬的神秘色彩。《西门之死》中讲述到了《圣经》的故事,《手工或间谍》妻子迷信属相,《为一位不知名的老人送行》更是全文都是围着这种迷信而展开的,为了给儿子抵挡灾祸,李凤娇和郭子仪找了一位“亲爷”。这种荒诞,离我们的现实生活似乎很远,但又好像很近,这恰恰是王手把握叙述节奏的一个妙处所在。他讲到的迷信故事、与古代历史人物重名的人物,都让我们对他的小说世界感到奇特,有一种特质的效果。这种荒诞与真实交织的陌生化效果是如何达到的?在我看来,王手主要依靠不露痕迹的讽刺和看似荒诞而实际又合乎小说世界情理的叙述情节。《照片》使人联想到鲁迅的《聪明人和傻子和奴才》,虽然两个作品并不能一一对应,但是却存在着一定的相似性。根据叙述,倪莉莉是聪明人,柳絮儿是闹笑话的傻子,但是倪莉莉好像又是一个什么都算计得透的“精明人”,柳絮儿只是一个有些笨呆的老实人,两人在结尾的反转如同鲁迅的讽刺一样精巧。另一个很具有讽刺性的小说是《飞翔的骡子》,老板与其他有钱人不一样,他愿意出钱建造佛殿,但是老板内心却无丝毫佛家的怜悯之心,只有自己的“好”与“利”。骡子于佛家是生灵,于老板是生意,反而是叙述者“我”这个开头一心想赚外快的人,在老骡跳崖和走访茶马古道后,心灵得到了净化一般更贴近佛了。作家笔下的讽刺写得不声不响,丝毫没有犀利尖刻的意味,更像是怜悯与嘲弄。在作者的讽刺和荒诞笔法中,故事的情节总是走向法国结构主义批评家克劳德·布雷蒙所言“可能性的非实现”这一结果,也就是说,情节走向的不是故事的完结,反而是触及人性的表达升华。

在《飞翔的骡子》中,王手在叙述故事时,采用的多是内聚焦叙述和少量零聚焦叙述,而内聚焦叙述视角中,主要采用的是第一人称叙述。而他塑造的人物,往往是平凡的小人物,有着琐屑的日常生活和命运挣扎,让人联想到上世纪80年代新写实小说的写作,即使是一般“黑社会”里的角色,也是安分守己,追求自己一方安宁的人物,没有血雨腥风的场面描写和人物苦大仇深的命运冲突。人物的身份往往是工厂的职工,如“我”(《手工或间谍》)、李龙大(《软肋》)、乌钢(《双莲桥》)。庸常的人物却总是有着奇特的命运遭际,比如擅长做手工的“我”总将自己的长处与间谍工作联系起来,李龙大实际是个泼皮无赖,却有个软肋——懂事的女儿,乌钢本是削筷子的工人,兼职做起了“埠霸”。内聚焦的叙述视角使得读者更能窥探人物个中命运,也使得读者更贴近叙述者心理和叙述动作。在《小说修辞学》中,韦恩·布恩提出第一人称叙述,即是经典叙事学理论中的“不可靠叙述者”。“我”是小说中的人物、叙述者,也是大多数情况下叙述声音的发出者、叙述动作的行动者,小说中世界依“我”而建,“我”的存在是小说塑造的一个中心。

这些人物还有一个共同特点,他们都是“心理性”人物。在西方文论史上,一直有着有关人物的争论。一种人物观认为人是“功能性”的,即人物主要是发出动作,使得人物围绕情节而展开;另一种人物观认为人是“心理性”的。福斯特认为“一部小说是一件艺术品,有它自身的规律……小说中的一个人物按照那样的规律生活时便是真实的”。心理性的人物不是指人物贴近现实生活的“真实”,而是人物在小说世界中真实,人物存在的意义不仅仅是作为叙述动作的发出者,更多的是作为人物存在本身。亚里士多德在《诗学》中提到,“剧中人物的品质是由他们的‘性格’决定的,而他们的幸福与不幸,则取决于他们的行动。他们不是为了表现‘性格’而行动,而是在行动的时候附带表现‘性格’”。除了性格之外,在我看来王手的小说中还总是塑造出一种超于人物之外的最高象征,如同命运之手一样左右人物,这种象征的存在类似于《日出》中的金八爷,虽未出场,却无时无刻把命运之手笼罩在整个小说中。但是与《日出》不同的是,这类人人追求的超验的存在不是作为具体意象而存在的,更多像是作为一种“氛围”存在,而作者塑造这种存在颇像米兰·昆德拉“生活总在别处”的讽刺。在小说集中,这种存在往往是通过“性爱”来间接体现的,《西洋景》结尾肖小丽拒绝的潜台词、《火车上唱歌的姑娘》中始终未能得到女人温存的宇文、《马路爆炸》结尾夫妻两人房事的微妙变化,都隐晦地想要表达什么。我想,最突出能展现这一点的就是《坐酒席上方的人是谁》这篇,题目“坐酒席上方的人是谁”所要提问的其实就是这种命运之手。如果我们试图给这个问题回答,从作品来看,它有着三层指涉:第一层,坐在酒席上方首先是婚宴的主人燕青,是他将大家聚集、主持的;第二层,坐酒席上方的人是龙海生,他是江湖老大,有智慧有手段,是这个会场的潜在主导者,能摆平追风和含笑的冲突;第三层,坐酒席上方的人是小说中社会的运行规则,是江湖,是无形又无情的命运之手。

王手是浙江温州人,他构造的小说世界充满着温州地域文化特点和方言特色,同时也具有某种中国古典文化里“江湖”世界的味道。中国古典文化和文学是典型的互文性文化,这为文学创作提供了丰厚的文化资源,同时也对作家依靠这种资源进行文化互文性创作提出了更高的要求。“互文性”现象和规律,在克里斯蒂瓦的表述中,含有一种重要的思想,即“较晚的文本对较早的文本特征的同化”。《飞翔的骡子》这部作品中,所蕴含的地域文化意味和“江湖”氛围是随处可见的。

在小说中人物的名字往往与中国历史人物相关,而这些带有特殊的历史意味的人物被安排到一个现代的背景当中,就产生了一种“历史-现实”对立而交织碰撞的火花。《马路爆炸》中的宋江,《买匹马怎样》中的王勃,《为一位不知名的老人送行》中的郭子仪,《坐酒席上方的人是谁》中的吕蒙、燕青等明确借用古代历史或古代文学中人物名,其他如西门(《西门之死》)、宇文(《火车上唱歌的姑娘》)、龙海生(《阿玛尼》和《坐酒席上方的人是谁》)、金龙和银龙(《阿玛尼》)等带有历史文化色彩的人物名称。这些人物的名称,往往都与古代赫赫有名、建功立业的人名相同,在叙述中,这类人名符号便产生了“双层”意蕴。首先让读者带着视野中预先对古代人物的既有期待进入文本,作品中呈现的却是另一个庸常、琐屑、平凡的现代市井人物形象,在参差对照之间读者的期待视野被打破,这也是他的高明之处。

王手的小说世界就如同武侠世界一样,强调“江湖”,这个江湖有氛围、有规矩、有场面,而且更多指涉的是“人人都懂,但是不可言说”的奇妙境况。这个江湖的塑造是建立在作家家乡——浙江温州的基础上的。小说中,温州的地方风俗、文化、方言、景色出现的频率非常高。小说中多次出现的制鞋工业(《推销员为什么失踪》)正是非常具有温州特色的产业。而作家致力于塑造的“温州江湖”,并不是力图还原一个真实的温州,而是塑造了一个充满“江湖气”的温州。在小说中,作者塑造了一些社会边缘人形象,如龙海生(《阿玛尼》和《坐酒席上方的人是谁》)、乌钢(《双莲桥》)、“我”(《阿玛尼》),这些人生活在灰色地带,靠一些非常规手段谋生。他们不是十恶不赦,却也不是清清白白。他们的营生,讲究“脸面”、“规矩”,乃至气场。以龙海生(《阿玛尼》和《坐酒席上方的人是谁》)这个人物来说,他就像江湖老大,不亲自出场,也不参与打打杀杀,但是他的权势和手段威慑着江湖里的每一个人。龙海生有很多关于江湖的理论:“江湖是需要疏导的,疏导了才会通畅”;“他虽然不出头露面了,但处理的事,还真没有逃出江湖的圈圈,走来走去的角色,还是江湖的那几个”;“龙海生没有真正地退出江湖,他知道江湖是退不尽的,江湖就是社会,就是人群,退出了,他就一无是处,就一事无成”。小说中这几句话可谓是道尽了王手笔下江湖社会的精髓,每个人都置身江湖之中,江湖不是血腥暴力,王手笔下的江湖更倾向于一个“文江湖”,人们以手腕、权势来占山头。《坐酒席上方的人是谁》中有一句精准的概括:“江湖当然是要较量的,但已经不再是血雨腥风,而是文明的、智慧的。”这种文江湖的营造,与现代社会中,人生活在复杂的人际交往和社会规则的泥淖之中紧密相连,特别是对现代性的追求,作者是感到焦虑的,但是又带有嘲弄的、和解的意味。在现实生活中我们往往经历多种荒诞与苦难,但我看到的还是作者想要表达一种对生活的和解,这也是小说的魅力所在,正是由于它的多种可能和未知,让我对王手有了更多期待。

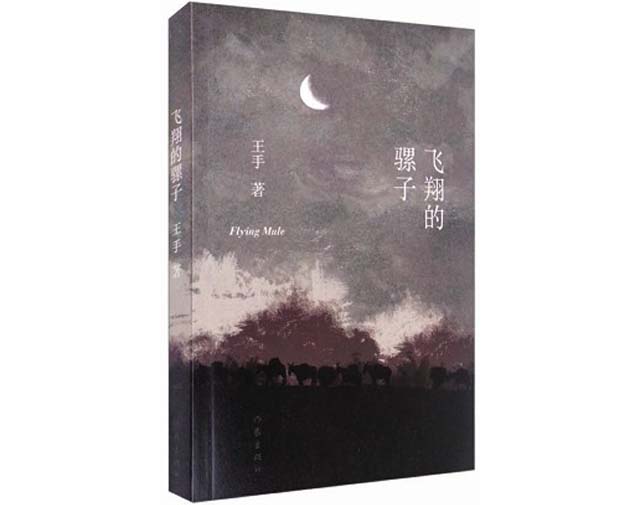

(小说集《飞翔的骡子》,王手著,作家出版社2020年12月出版。王手:曾获《人民文学》短篇小说奖、《人民文学》非虚构作品奖、《作家》金短篇奖、郁达夫小说奖,另有作品分别上2006、2007、2009、2012、2014年度中国小说学会“排行榜”。冯祉艾:青年作家。作品散见于《文艺评论》《百家评论》《东吴学术》《中国文艺评论》《艺术广角》《中国作家》《青年文学》《青年作家》等。

冯祉艾

来源:青年报

- 相关推荐