通过这个展览可以一瞥中西交流史

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”10月28日在上海博物馆揭幕。展览以瓷器这个切入点,自大航海时代启航,展开探索之旅,探究中国瓷器如何到达欧洲,瓷器如何记录中西贸易的展开,甚至讲述贸易之外的中西交流史。

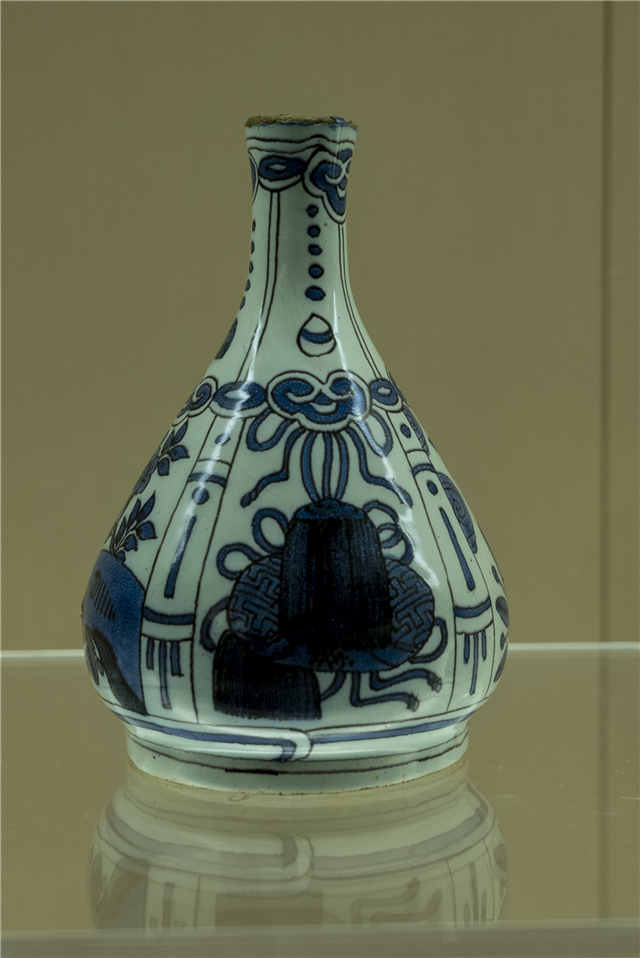

1547年,一件永乐官窑执壶被法国派驻奥斯曼帝国的大使携回本国。这件青花执壶曾在15世纪初随郑和船队远航,是明朝赠予中东的外交礼物,又在一百多年后再次经外交使节之手,自中东辗转到达欧洲。展览由这件极具传奇色彩的执壶拉开序幕。

现在已知的最先开辟欧亚交通新航线的是葡萄牙人,1498年达·伽马船队绕过好望角到达印度,此后持续东进,揭开近世东西方交流的新篇章。在贸易的各阶段,葡萄牙都订制了特殊的纹章瓷器,经由这些器物,可以串联起完整的早期中西贸易史。更有趣的是,这些器物还记录了中西交流最初阶段,中国工匠面对西方图样的生疏与误解,以至于马六甲城防司令在信中特别提及,他为国王订制的瓷器不是他“想象的那种”。

在此次展览中,上海博物馆以全新视角和策展理念,讲述早期全球化中的中欧贸易与文化交流,汇聚206件(组)重量级中外陶瓷与油画作品,倾力打造兼顾学术脉络与观赏趣味的展览。16世纪开始,得益于新航路的开辟与成熟,中欧贸易与交流日渐频繁,瓷器作为最具中国特色的商品之一,源源不断地输入欧美地区。远渡重洋的中国瓷器不仅见证了明清时期中国与欧洲的贸易发展,也记录了当时图像、设计、技术与观念的交流,是东西文化间对话与互动的载体。

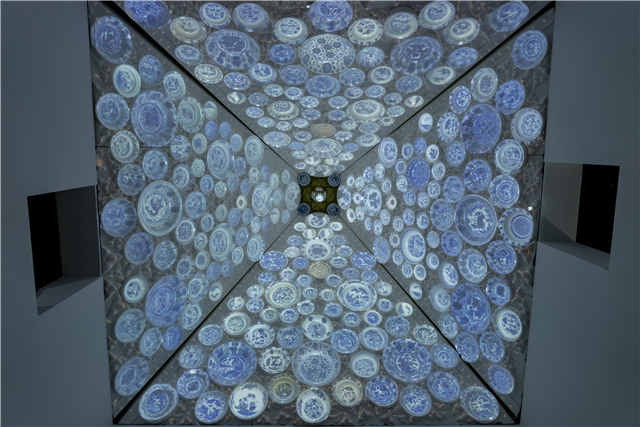

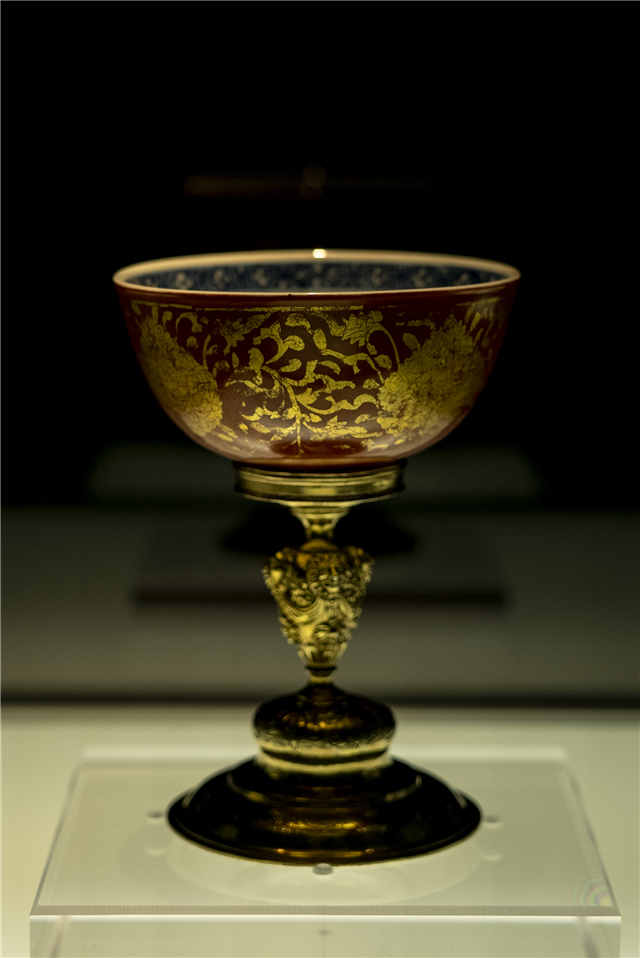

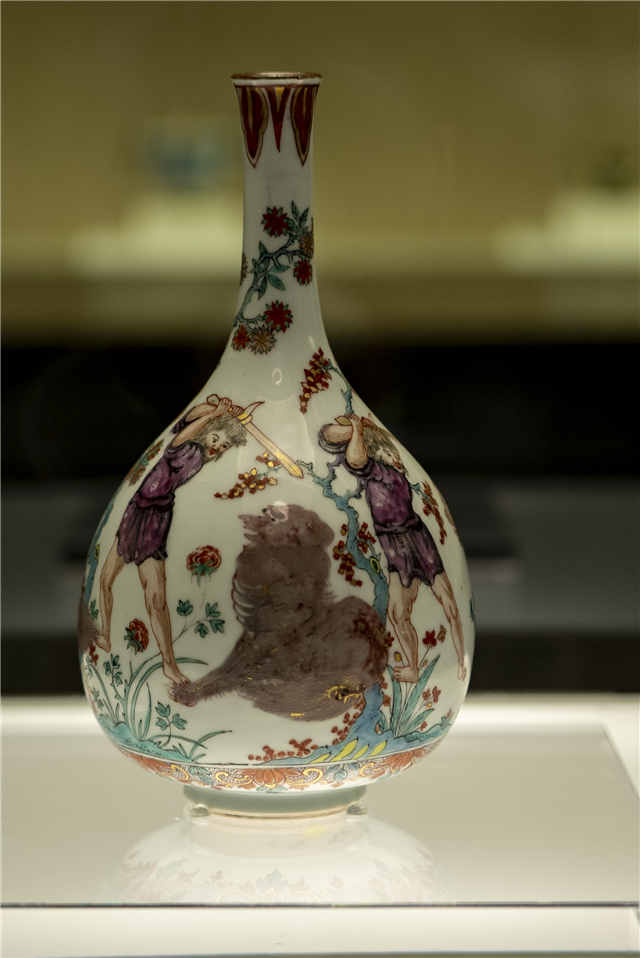

展览分为三个篇章,“中西交通”篇透物见史,通过珍贵的欧洲订制瓷器串联起完整的早期中西贸易史,以外销瓷器面貌的变迁展现16至18世纪中欧贸易与交流的历史发展。同时,透过来自不同国家、不同海域的7艘沉船材料,在空间维度中铺陈东西航线与交通网络的拓展变迁。“中西交融”篇以全新视角呈现以往贸易瓷展未曾关注的问题:西方人如何看待、使用远渡重洋的东方器物?瓷器如何融入欧洲的生活方式、室内设计以及时尚风潮?东西方的差异会碰撞出怎样的火花?展览透过油画作品带领观众步入瓷器在西方的使用情境,通过极富创意的欧洲加彩、镶嵌及室内陈设瓷器,展示中西器用、审美和设计的碰撞与交融。“中西交汇”篇揭示贸易与交往带来的技艺及观念交汇,展览首次系统呈现明清时期中国陶瓷的传播与影响,精选越南、日本、中东、葡萄牙、荷兰、法国、德国、英国等地模仿中国的产品,通过精心组合比对呈现窑业技术的互鉴,揭示中国技艺对世界物质文明的贡献,也透过陶瓷图像中的异域想象,探究图像背后的观念与思维。

上海博物馆馆长杨志刚表示,展览的主题是早期全球化中的东西汇融,而展览本身则是全球博物馆力量的汇融。本次展览联合法国吉美国立亚洲艺术博物馆、法国瓦朗谢讷美术馆 、广东省博物馆、荷兰国立博物馆 、卡地亚典藏、美国大都会艺术博物馆 、葡萄牙阿纳斯塔西奥•贡萨尔维斯博物馆、葡萄牙国家古代艺术博物馆 、葡萄牙梅德罗•阿尔梅达博物馆、英国大维德中国艺术基金会、英国大英博物馆和英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆,在疫情之下,以文化冲破阻隔,用艺术联结世界,共同谱写这一东西汇融的传奇。上海博物馆坚信,博物馆作为人类文明见证物的收藏与展示机构,理应成为文化交往的前沿,促进不同文明的交流互鉴。“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”将持续至2022年1月16日。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐