国家最高科技奖刚刚公布,来看看上海成绩如何

青年报·青春上海记者 刘晶晶

2020年国家科学技术奖今天上午颁发。记者了解到,今年上海获奖总数、“三大奖”各自获奖数量占全国总授奖数量的比例均比上年有所增加,并首次同时牵头获得“三大奖”高等级奖项。老中青相结合的科研团队,中青年科学家逐步挑起大梁。

// 首次“三大奖”高等奖项“齐开花” //

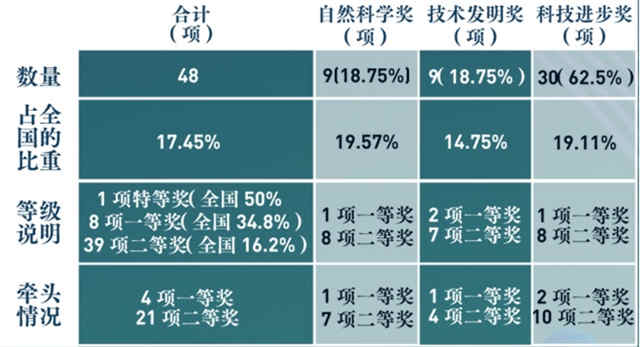

2020年国家科学技术奖共评选出275个项目,2020年授奖总数比2019年减少33项(人)。其中上海共有48项牵头或合作完成的重大科技成果获奖,占全国获奖总数的17.45%,连续5年获奖比例超过15%,连续19年获奖比例超过10%。上海市48项获奖项目中,牵头完成25项,占上海获奖项目总量的52.08%,且近三年牵头项目占比连续超过50%。

在全国提名数量日益增多、授奖数量日趋减少的大背景下,上海获奖总数、“三大奖”各自获奖数量占全国总授奖数量的比例均比上年有所增加,这是上海科创策源功能“硬实力”和创新生态环境“软实力”的综合体现。

从奖种和等级看,涌现出一批具有重要影响力的原创成果,科创策源能力实现新提升。记者了解到,2020年度,上海首次同时在国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖“三大奖”上,牵头获得4项一等奖,占全国的17.39%,同时上海科研团队作为核心参与单位,合作获得国家科技进步奖特等奖1项、一等奖3项和国家技术发明奖一等奖1项,这是2000年以来,上海牵头获得国家一等奖数量最多的一年,也是上海首次在国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖等“三大奖”高等奖项中实现“金花齐放”。

其中,国家自然科学奖方面,复旦大学赵东元主持完成的“有序介孔高分子和碳材料的创制和应用”摘得一等奖(全国2项),这是我国对基础研究成果的最高肯定,也是上海时隔十八年再获此殊荣——2000年至2019年,国家自然科学奖一等奖仅授予13项成果,且有九年出现空缺。国家技术发明奖方面,上海团队牵头完成的专用项目获得一等奖(全国3项)。国家科技进步奖方面,上海联影医疗科技有限公司“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”和上海市农业生物基因中心“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”获得一等奖。

// “前沿”“硬核”发现发明频现 //

细观获奖项目,具有重大意义的“前沿”科学发现和“硬核”技术发明频现。2020年,上海荣获9项国家自然科学奖、9项国家技术发明奖和30项科技进步奖,分别占全国“三大奖”总数的19.57%、14.75%和19.11%。自2014年以来上海占全国自然科学奖的比例首次超过科技进步奖,在一定程度上说明,经过多年来持续不懈的营造良好科研环境和加大基础研究支持力度和人才团队培育,上海面向世界科学前沿的原创能力不断提升,正持续涌现具有影响力的前瞻性和理论性的高质量成果。

从获奖领域分布看,上海表现出较为综合的创新实力。本市的获奖成果涉及领域覆盖了全国近半数的学科评审组,在化学、数学、生物学、材料科学、生物医药、电子信息、轻工纺织、材料与冶金、计算机与自动控制、工程建设、农业等领域“多点开花”,反映出上海在众多个学科领域的深厚研究积累和综合科技实力,对国民经济和社会发展提供了多层面、系统性的战略支撑。

基础性学科和大健康领域具备优势。48项获奖成果中,化学科学、材料科学、生物学各2项,数学和基础医学各1项,近两年上海在上述基础性学科获奖14项。同时,在与人民生命健康相关的药物与生物医学工程、内科与预防医学、外科与耳鼻咽喉颌、农业、养殖和食品安全等领域,上海获2项一等奖(均为牵头)、11项二等奖(6项牵头),占上海获奖总数的27.1%。

具体看“三大奖”分布情况,9项国家自然科学奖重点分布在化学学科、材料科学学科和生物学学科(各2项);9项国家技术发明奖在电子信息学科和工程建设学科较为集中(各2项);30项国家科技进步奖在大健康领域较为集中(10项)。特别是上海市农业生物基因中心牵头完成的“水稻遗传资源的创制保护和研究利用”、上海联影医疗科技有限公司牵头完成的“高场磁共振医学影像设备自主研制与产业化”双双获得国家科技进步一等奖,一定程度表明在作物遗传育种、医疗器械等新兴领域,上海正涌现新的优势学科和创新型标杆企业。

// 中青年科学家逐步挑大梁 //

从人才队伍看,老中青相结合的科研团队,中青年科学家逐步挑起大梁,既传承科学精神,又彰显创新活力。涌现一批优秀中青年科学家和女科学家。本市22项牵头完成的通用项目中,第一完成人年龄小于45岁的有3位。比如,国家自然科学奖二等奖获奖项目——“不可压流体方程组的非线性内蕴结构”成果第一完成人复旦大学雷震教授为42岁;国家技术发明奖二等奖获奖项目——“高曲率液面静电纺非织造材料宏量制备关键技术与产业化”成果第一完成人东华大学教授覃小红43岁,占比13.64%;介于46~55岁之间的有9位,占比40.91%;56~65岁有10位,占比45.45%。此外,女性科学家牵头4项,比2019年2项增加一倍。其中自然科学奖1项,技术发明奖2项,科技进步奖1项。

高校、院所和企业等各类创新主体,各展所长、协同创新,特别是跨区域牵头组织和辐射带动,成为本市科研团队加速创新突破的重要途径。

相较2018年和2019年,2020年上海获奖通用项目中民营企业的数量明显增多。特别是,上海联影医疗科技有限公司作为民营科技企业牵头获一等奖,是上海时隔14年再次由民营企业牵头获此殊荣,在一定程度表明上海的民营企业作为创新主体的地位日益加强。

高校、科研院所牵头开展高水平创新的能力突出。在22项牵头完成的通用项目的第一完成单位中,高校16个,占比72.7%。高校依然是获奖成果的主要完成人,但企业和科研院所作为第一完成人的数量和比例较2019年明显提高。在16个高校牵头的通用项目中,上海交通大学7个,复旦大学3个,同济大学、东华大学各2个,华东理工大学和上海大学各1个。

此外,长三角一体化等跨区域科技合作也越发紧密。本市获得国家科技进步奖的27个通用项目中,有跨省合作单位的获奖项目有25个,合作单位来自全国26个省级区域,5成以上来自长三角跨区域合作。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐