青春守“沪”|实验课怎么上?虚拟仿真在线课程特殊时期大展身手

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 杨泽璇 李沁园 陈琳

当疫情暂时阻隔了“面对面”的交流,复旦大学教师们把三尺讲台搬到线上。在准封闭管理的特殊时期,复旦师生“屏对屏”“键对键”,贯通第一第二课堂。传道、授业、解惑,依旧是校园中的日常。学生们足不出“泡泡”,实验课怎么上?虚拟仿真在线课程正在特殊时期大展身手。

在校园准封闭管理第一周,复旦全校的3352门次本科生课程中,95%以上转为线上教学,其余课程安排在准封闭管理期结束后集中补课;1698门次研究生课程也“搬”到了线上。

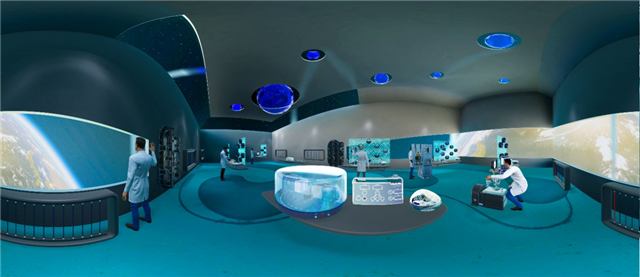

选择角色形象,分组前往“关卡”,键盘控制角色移动,点击鼠标操作仪器设备……在“电离辐射探测与测量虚拟仿真实验”平台,做实验就像“打游戏”,随时随地还原实验室场景。“我感觉就像在实验室里,通过‘闯关’一步步完成实验操作,很有趣!因为不直接接触放射源,我们能够避免一些实验室安全问题,不过如果错误操作,我的角色也会‘掉血’,这就提醒我,做实验需要格外谨慎。”核科学与技术系2019级李源说。

这套虚拟实验由核科学与技术系副教授杨洋团队自主开发,自2018年提出构想,团队一步步设计算法、建模渲染,历时一年多完成了初代项目的开发,学生可以穿戴VR设备沉浸式体验虚拟实验,又在2021年将整个虚拟实验室“搬”到了复旦大学iLab虚拟仿真实验教学平台上,面向所有同学开放,透过屏幕即可身临其境。

“在当前特殊时期,线上平台的用武之地更突显了。”杨洋说,这段时间,他选择留在邯郸校区,白天指导学生科研,晚上把沙发当床,办公室就成了寝室,“论文的指导和实验室安全保障还是更适合现场工作,总需要有人留下的。”

在复旦大学iLab在线平台,覆盖文理医工专业共20项实验向所有同学开放共享,只需一块屏幕、点点鼠标,就能获取沉浸式学习体验。目前建有4个国家级虚拟仿真实验项目,18个上海市级虚拟仿真实验项目,8个校级虚拟仿真实验项目。

在iLab新技术助力下,艺术现场也能隔空映照进学子生活,点击画作,就能走进一个新的光影世界。“这和传统授课的方式是完全不一样的。”艺术教育中心教师赵阳解释道:“艺术是动态的,这一平台不只是对原作的模仿,在交互设计过程中,我们也考虑到了原作本身想要传递的信息。”

“我特别喜欢克莱因蓝的呈现方式和故事,赵老师向我们演示了平台的操作,无限的阿波罗像一下染蓝的动态过程很触动我。”经济学系2019级本科生王小天说。

基础医学院也“有备而来”。自2020年以来,在市教委和学校的支持下,学院打造了一批数字切片和3D大体标本。突破传统实物切片需要在显微镜下观看,以及过去大体标本只能看到一个横截面的限制,学生可以在iLab上通过移动鼠标,轻松观察到数字切片和3D大体标本的全貌,身临其境地进行学习。

“(通过应用)这种新技术,可以想看哪里看哪里,想放多大放多大,达到和实验室上课一样的效果,也有利于学生的理解。”基础医学“强基计划”“基础学科拔尖学生培养计划”工作委员会执行主任程训佳介绍:“唯一的问题是学生操作显微镜的技术可能会生疏,不过等疫情过去后,总有机会再练习的。”

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 杨泽璇 李沁园 陈琳

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐