青年时评|社区来了年轻人,是基层力量的“青春提纯”

青年报·青春上海评论员 陈嘉音

很多上海市民感觉到,自家小区的“风气”变了。

遇到了“急难盼愁”的大事小事,第一时间站出来协调沟通,与不合理现象“死磕”“硬刚”的不再是阿姨爷叔,而是一群年轻人。在春季疫情大考中,一群青年志愿者,以新生代实力派之姿集体破圈。

从B站“00后楼长”引发轰动开始,很多人发现,社区也是一个能让Z世代发光的舞台。如今,更多不同领域的年轻人,也在这个舞台上找到了自己的位置。静安区石门二路街道新福康里居民区党总支书记魏瑛说,小区里的志愿队70%是年轻人,有机关干部、企业人员、医务工作者、大学生等,“感觉平时足不出户的年轻人一下子冒了出来。”

与其说,这是这代年轻人的改变,倒不如说,这是上海在疫情下,进行了一次基层力量的“提纯”。

回望过去,有专家表示我国城市居委会构成人员经历了三次比较明显的代际更替。第一代是最典型的所谓“居委会大妈”;第二代则是首批专职化了的“居委会大妈”;第三代是更加职业化和知识化的年轻一代社区工作者,目前他们已成为城市社区工作人员队伍的主要构成力量。

社区居委会是激发社区活力的基础力量,也是社会最基础的细胞。越来越多的年轻人来到居委会加入志愿队,则是源源不断注入“活血”。

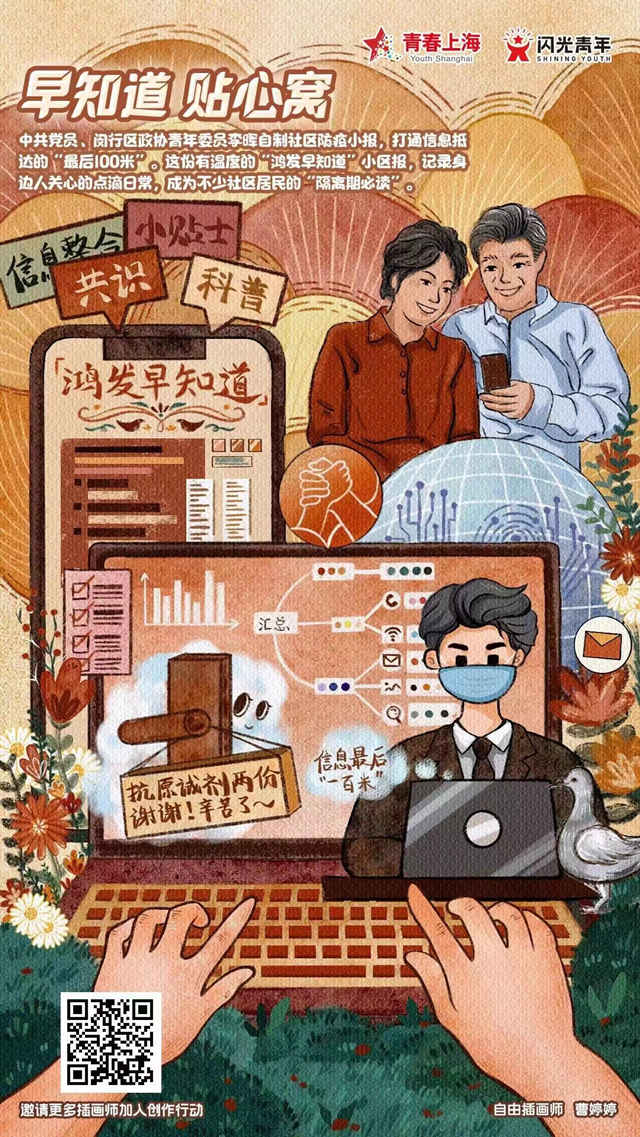

讲效率、不妥协、脑子活,这些是青年人最引人瞩目的朝气,也是基层最稀缺的“良方”。这两年,我们看到了青春战疫的年轻人群像,描绘了一幅朝气蓬勃的画卷:有设计青年发挥专业特长,设计优化小区核酸检测路线图;有数字青年编写代码,让小区登记速度“指数级上升”……

不仅是年轻人在社区当“智库”,社区同样也培养年轻人。战国时期韩非有一句著名的选拔名言:“宰相必起于州部,猛将必发于卒伍。”意思是选拔高层的官员和将领,一定要从有基层实际工作经验的人中选拔。否则处理政务,领兵作战就可能是纸上谈兵,耽误国家大事。

大到国家大事,小到社区琐事,其实都是一个道理。今年3月,团中央启动大学生社区实践计划。例如,静安团区委与高校团委结对共建、人才共育,共同遴选出优秀大学生骨干,赴全区各个街镇挂职团(工)委副书记。我们都在说,学历不等同能力,将所学化为所用才是真正的学以致用。处理好基层的难题琐事,才能更好面对后期的复杂情况与棘手难题。

当代青年追求“圈层”,热衷于在以个人价值和兴趣为基础的圈层中找到精神满足和价值来源。而疫情更是让他们对于生活的社区,产生了从未有过的认同感和归属感。

在时代的洪流下,年轻一辈的时代使命、美好生活、家国担当到底在何处?或许答案就在走出家门,来到社区的一瞬间。

同时,我们也呼吁,为参与社区治理的年轻人建立有效的激励机制,因为只有基层真正为年轻人搭起实现价值、建功立业的舞台,才能让深入基层,成为有志者理性与理想“我全都要”的选择。

青年报·青春上海评论员 陈嘉音

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐