更多剧场回归,用一种默契诠释着文艺上海的“温度”

青年报·青春上海记者 冷梅

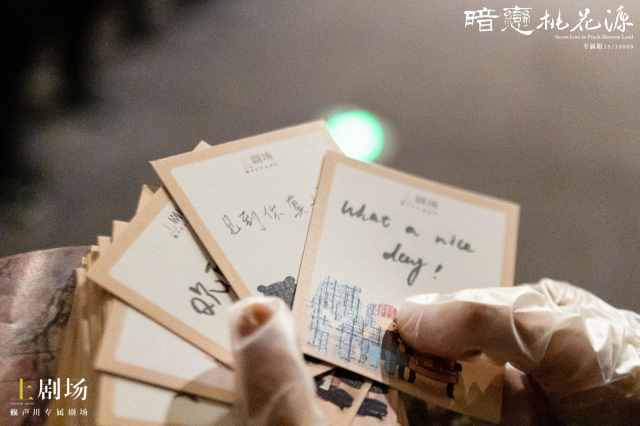

8月7日,上剧场在完成了几日的试运行后,正式获得了常态化运营的许可。此前,时逢七夕节,这里的小伙伴为了迎接首演日,亲自制作了500多张手写的欢迎卡片,用一句句发自肺腑的感言回应观众长达数月的期待。首演结束时,有观众感慨:当《暗恋桃花源》中的花瓣雨倾泻而下时,眼泪再也忍不住了。

不久以前,众多沪上的文艺青年被上剧场的一条推文《上剧场,什么时候能再见到观众?》刷屏,一段时间以来,“太难了!”成为剧场人共同的叹息。这条推文反映出上海众多剧场人因为疫情的不可控,经过多轮“变数”后急切盼望回归的焦虑,以及苦撑数月之下的无奈,还有观众们不离不弃的等待。

好消息是,和八月一起到来的,是众多沪上剧场的回归。在上海整体防疫向好的大背景之下,上海话剧艺术中心、上剧场、中国大戏院、上海国际舞蹈中心剧场、美琪大戏院等均在日前纷纷开票和发布八月份的演出计划。

◆ 今夏最美的事,就是在剧场重逢 ◆

热泪回归,成为这个八月剧场人的关键词,其间的不易多多少少让很多人快绷不住了。久违地,上剧场的大堂站满了等待进场的观众们;久违地,印有《暗恋桃花源》的海报再次迎来了请求一起合照的朋友;久违地,演员重新站上舞台聚气,迎接属于他们的仪式感……

500张手写欢迎卡片,也带给首批进入剧场的观众满满的仪式感。“今夏最美的事,就是在剧场重逢!”“见到你真好!”“没有戏剧就没有观众,感谢你来到这里!”“这些日子,你有没有想过我?”

虽然饱经等待,但字里行间的爱未曾减少。一句一句,希望能够把我们的感谢和感动送到每一位观众的手上。这次首演不仅是上剧场时隔五个月的第一次正式演出,也是上剧团坚强阵容和《暗恋桃花源》专属版15/10000的全新布景的第一次合体,因此每一个人都希望能够传递给观众100%的能量。

这几天的上剧场,有看了很多遍的忠实观众,也有第一次进剧场的话剧萌新。但是当看到老陶回到武陵却发现一切剩下一地鸡毛,春花和袁老板无法被拯救时;江滨柳和云之凡终于重逢,却发现彼此之间隔着一辈子时,剧场里的各个角落均传来啜泣声。经历三个月的封控期,也许更多人从中读懂了人生。

◆ 用青春热情,点燃剧场的光 ◆

8月8日,音乐剧《青春禁忌游戏》新闻发布会在美琪大戏院举行,当日该剧全网开票。9月1日-11日,这部洋溢着青春热情的音乐剧即将迎来首演,也预示着美琪大戏院正式拉开下半年的复演序幕。

北京保利剧院管理有限公司总经理姚睿在发布会上表示:“相信《青春禁忌游戏》的推出必能大放异彩。”他分享道:“作品本身就是享誉世界的名作。再经过我们专业团队长时间的推敲打磨,可以说这部戏是我们‘磨剑几载终成刃’的作品。”上海文广演艺集团总裁、本剧制作顾问马晨骋亦对该剧充满信心,他说:“这部作品集结了当下优秀的制作班底,并邀请到实力主创和优秀演员的加盟。我们相信这部原创作品一定会给2022年的音乐剧市场带来惊喜和亮点,留下精彩的一笔。”

《青春禁忌游戏》主创团队匠心独造。国家一级导演栾岚以其多年积淀的深厚戏剧底蕴,带领国家一级编剧王庐璐,青年音乐家徐唯尊等创作班底,定义视听新感觉。中文原创音乐剧《青春禁忌游戏》卡司阵容强大,从实力不凡的演技派,到唱跳全能的新生代,从“声入人心”的优秀唱将,到“爱乐之都”的音乐剧演员。美琪大戏院用这样一部集聚青年力量和流量呼声的作品宣告回归,也给下半年的演出市场注入了一股青春活力。

◆ 用心孵化作品,与观众双向奔赴 ◆

8月9日到10日,SLATE舞团携现场乐队,呈现的双色《暗影》将在上海国际舞蹈中心剧场迎来世界首演,这也标志着国舞中心剧场正式加入复演序列。从开票消息发出,留给市场的时间仅有一天。虽然时间稍显仓促,但是国舞中心剧场已拿出了足够的诚意回馈观众。像上海文化广场一样,他们也把回归后的首场演出全部场次设置为售价仅为80元的公益场。

SLATE青石板现代舞团是由美国艺术家安妮莉丝·查雷克于2014年创立的上海本土现代舞团,由多位来自中国、美国、匈牙利、巴西并长期居住在沪的舞者组成。这部新作诞生于新冠疫情期间,反映主创对于这段特殊时光的思考。安妮莉丝在上海住了整整8年,专注于实现自己的艺术梦想。《暗影》从她的个体思考出发,探讨人性中不可避免的、无法割弃的光明和暗影

“疫情在全世界范围内造成集体创伤,许多人漠然生活在深不可测的重压之下。”对安妮莉丝来说,“暗影”是那些不想在朋友圈里展示的生活侧面。“我们都经历过脆弱、恐惧、担忧、不完美和其他棘手的事情……但我们应当拥抱这些‘暗影’,因为这些经历是你我存在的必要组成部分。”

沪上一位音乐剧的忠实粉丝周小姐告诉青年报·青春上海记者,她偶然间看到《暗影》发布的公益票,果断入手了3张,准备带上父母一起走进剧场看演出。往常她独爱音乐剧,几乎“蹲点”上海文化广场,可是最近她却一反常态,几乎以每周一场演出的频率,光顾了上海文化广场、上海音乐厅、上海大剧院等多家剧场,而剧目的选择上也不再仅仅局限于音乐剧。“憋太久了,因此特别渴望走进剧场。”成为沪上很多文艺青年“报复性”演出消费的动因。剧场人与观众之间,极度渴望重新建立互动的呼声,也让他们形成了双向奔赴。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐