养蘑菇和喂猩猩,居然成为青年科学家的研究“灵感”

青年报·青春上海记者 刘晶晶

张家口村再生设计、北京2022年冬奥会博物馆设计,这都是36岁的和马町在中国的可持续建筑作品。这位定居北京的荷兰建筑师,曾经是一位大猩猩饲养员。南京大学教授朱嘉的“纳米黑金”研究,可以应用于海水淡化,让实验更高效的灵感,来自于一朵蘑菇。“师法自然”,是这两位青年科学家的重要创新经验,这也与2022浦江创新论坛关注低碳的主题不谋而合。

曾是大猩猩饲养员,如今设计可持续建筑

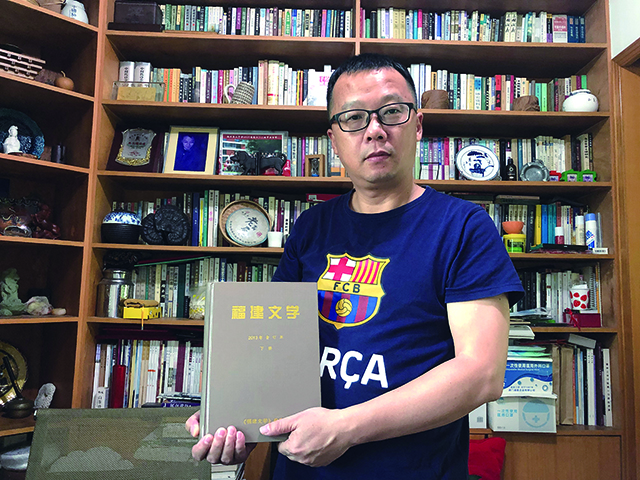

和马町(Martijn de Geus),清华大学建筑学院助理教授,博士生导师。2010年毕业于荷兰代尔夫特理工大学建筑系本科,早在2005年代尔夫特理工大学建筑系就读的第一年便获得“谁将成为下一个雷姆·库哈斯”大赛的冠军,他的获奖作品,也是他的第一个建筑落地。之后在清华大学建筑学院李晓东教授门下取得硕士与博士学位。2021年任职清华大学建筑学院教研系列助理教授。

如今他和中国妻子一起做建筑,妻子名为张涵,建筑工作室的名字就取自两人之名。“我们一起做荷兰-中国的设计,尝试以一种新的方式把西方哲学和东方哲学结合起来。”

和马町原来并没有想成为一名建筑师。“一个女孩改变了我。”这个“女孩”,是他曾经喂养了6年的大猩猩。在动物员当饲养员的那段时间,他非常享受,因为他的“女孩”过得很舒适。“我工作的动物园以大猩猩群而闻名,是世界上最大的圈养大猩猩群。这是一个真正的社会群体,这里没有笼子,它们在一起生活,这个环境完全是为让它们原生态生活而设计的。”但他发现,在世界上其他很多地方,动物园的建设并非如此。

和马町

大学在荷兰最著名的大学代尔夫特大学学习。在他眼里,学校里的建筑同样十分糟糕。“在我看来它们只是冷冰冰的混凝土盒子,并不是为人设计的,它们是由机器建造,为机器而设计。”

18岁那年,和马町赢得了一个比赛。那时他刚刚开始在代尔夫特学习,参加比赛的建筑作品就是他反对混凝土的声明,它是世界上第一个完全由人工绿墙建成的建筑,没有混凝土、玻璃等等。现在在世界各地都能看到这样的项目,但15年前,他是第一个做这样的建筑的人。

有人喜欢那个作品,也有人讨厌。这让和马町产生了来中国的想法,“也许他们对新的想法有更开放的态度,也许我可以在中国学习到更多,因为中国是未来。”在清华大学,他跟随知名建筑大师李晓东学习,是首个来自西方的学生。如今他也试图用中国的哲学来融入到自己的设计中,希望打造“BIO-BASEDE FUTURE CITY”。

“我们可以看到在中国的当代科学中,很容易理解量子力学的概念和未来的复杂机制。一生二,二生三,三生万物,这个观念在西方世界观里是不存在的。东方哲学里更容易理解直觉和感情,同时也相信科学和逻辑,我认为这是一个面对未来很棒的方式。”

蘑菇给他灵感,让他“为世界解渴”

36岁的南京大学教授朱嘉是2020年“科学探索奖”获奖人,2016年全球“35以下科技创新35人”。2013年,他放弃美国名校教职岗位,积极响应国家引进高层次人才的号召,入选中组部“青年千人计划”,回到母校南京大学,着重在纳米材料开发利用方面的研究。他的一篇关于太阳能海水淡化“黑金”的文章被国际权威杂志《科学》称为“可以为世界解渴”。

水和能源是紧密价值的挑战,世界银行报告现实,全球28亿人缺水,25亿人与缺水缺电有关。“听到水处理,很多人想到的是一个巨大的水处理厂,好处是可以集中处理,问题是成本高、能耗大。能否在此之外做一个便携式个人化的方案,我需要水的时候为自己产点水?”朱嘉想到了一句古话:“师法自然。”

他所做的科研原理可以说就源于此——大自然通过水循环为全球提供用水,这个伟大的水循环孕育了生命,但不高效,因为光不能充分吸收太阳能量。如何运用大自然能量来蒸发水?那就是“界面光热”。通过这一方式,能量可以都用来促进水蒸发而非加热,效率可达到70-90%。

朱嘉

2013年9月,在美国硅谷呆了8年之后,朱嘉刚刚回到母校南京大学。“在一次镀膜实验中,我们发现薄膜一面呈现金色,一面是黑色。”测试后发现,它能在200纳米-25个微米的范围内有超过99%的光吸收。也就是说,从紫外到中红外的区域内几乎所有的光都被吸收了。这么大的带宽,这么高的吸收,一直是这个领域的人在追求的,也就实现真正意义上的“黑体”。“我们就琢磨、研究这一黑体的机制及用途,我们发现这个薄膜可以漂浮在水面上,而且可以把水快速蒸发掉。很自然就有了后来光热海水淡化的事情。”

如何推动这一技术进一步发展?实验室里一位爱吃蘑菇的姑娘给予了实验灵感。从物理本源上看,蘑菇的结构增加了水的表面面积,使得光蒸汽效率大幅提升。经过实验发现,一个仿蘑菇结构可以做到65%以上转换效率,碳化后可以得到80%的效率。“这恐怕是我们历史上发表最快的论文。”朱嘉笑说,自然界有很多天然存在的隐藏的天赋。正如蘑菇在黑暗处时并不知道自己有这样的天分,直到有一天被光照射到,就能释放能量。“每个人都在等待绽放时刻。”

如今,他所做的微纳结构调控,可以实现高效、稳定的界面光蒸发,可用于海水淡化、污水处理等,“便携式”的目标也已实现。他希望能让高效界面光热转换能被应用到更多地方。“我女儿曾说过,可以帮我做一片云吗?我想这会是我下一步的目标。”朱嘉说。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐