AI+产业发展:“深度学习框架”培育更多产业人才

青年报·青春上海记者 陈泳均

为了着力打造人工智能高地,上海连续五年举办世界人工智能大会。AI技术如何融入我们的日常生活?又如何去虚向实,赋能产业生态?带着这样的问题,记者走进了2022世界人工智能大会(WAIC)。在为期三天的采访和论坛中,记者观察到,“开源开放”和“培育人才”是今年大会论坛和展品理念的高频关键词。

// 开源开放生态 //

软硬件协同促进产业创新

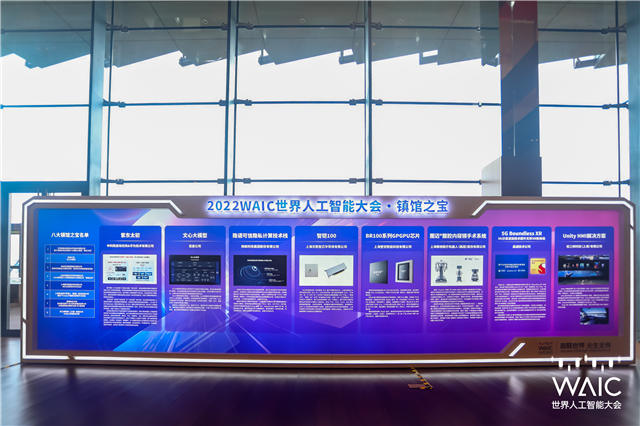

在2022世界人工智能大会世博中心主会场,记者发现今年作为展品的AI机器人本领更大,应用场景更多,不仅可以制作冰淇淋和咖啡,还可以提供按摩和清洁等服务,也可以进行精确手术。事实上,AI已经润如细无声地融入了我们的生活和实体产业经济。

开源开放成为今年WAIC业内专家的高频词之一,只有打破孤岛技术,才能促进产业创新。在2022世界人工智能大会“AI开源开放与产业智能化高峰论坛”上,上海市浦东新区科技和经济委员会党组书记范金成与百度技术委员会理事长陈尚义,现场为深度学习技术及应用国家工程研究中心科技成果转化基地揭牌,加速区域企业实现智能化转型升级。

记者观察到,在2022WAIC诸多论坛上,业内专家达成共识,人工智能只有深度嵌入各行各业的作业场景,才能充分发挥其价值。在主会场展品区,百度、腾讯、阿里等多家科技头部企业,通过核心科技产品展现AI与实体经济如何深度融合。

在AI技术这个庞大体系中,“深度学习框架”作为AI开发平台,下接芯片、上承应用,起到支撑AI应用开发,支持软硬件协同的关键作用。虽然国外科技企业如谷歌、亚马逊、脸书已经掌握了非常成熟的AI深度学习框架技术,但记者在2022WAIC注意到,以百度、华为等为代表的中国科技企业正在“弯道超车”。记者在展馆体验“虚拟补充作画”一笔连接山水画《富春山居图》时,工作人员介绍道这背后的文心大模型,离不开百度飞桨的深度支撑规模化生产和产业级应用,文心大模型则进一步降低 AI 应用开发和落地成本。人工智能的应用场景不断拓宽,应用案例也越来越多。

我国人口众多,因此AI发展的优势在于产业需求量大,产业需求就好比是“加速剂”,促进国内深度学习框架发展。在上海,有众多芯片企业,硬件芯片厂商与百度飞桨平台广泛适配,联合打造软硬一体的深度学习与AI生态体系。未来,随着数字经济的蓬勃发展,通过产业集群发展和产学研用结合,上海将构建世界级人工智能产业集群。

// 培育AI人才 //

高校与行业联手培育人才

“我们要把人工智能当作一门基础学科来建设,把人才培养作为AI行业的重要环节。”在2022世界人工智能大会科学前沿全体会议上,图灵奖获得者、中国科学院院士姚期智呼吁道。在“十四五”规划中,“深度学习框架”被列入“新一代人工智能”领域,成为国家重点支持的前沿创新技术。

在2022WAIC“AI师长说”圆桌论坛上,谈及AI人才的培养,上海交通大学吴文俊人工智能博士班班主任、电子信息与电气工程学院教授卢策吾表示,未来,AI可能会嵌入到多个学课,采用“目录式”方法,如AI和物理融合,AI和化学融合。在掌握学习的底层逻辑后,再与AI相互结合。记者了解到,如今,上海市开设AI专业的本科高校有70%使用了国产飞桨深度学习平台教学,包括上海交通大学开设的人工智能编程实践、复旦大学开设的机器学习、同济大学开设的计算机科学导论等。

去年底,工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》。在今年教育部公布的新增专业中,人工智能专业增加的数量最多,高达90多个。由此可见,在国内,AI专业本科和研究生并不少,如何让学术前沿性的AI技术融入到实际产业则是关键。在2022WAIC“AI师长说”圆桌论坛上,浙江大学图灵班班主任、人工智能研究所所长吴飞教授指出,AI是一项通用技术,是知识密集型专业。目前各校正在尝试多种方法为人才培养提供更充裕的时间,弥补精力和时间上的不足。记者获悉,在教育部协同育人项目指导下,飞桨支持复旦大学、上海交通大学、同济大学等7所高校12位教师牵头教学改革及师资培训项目。

正所谓知其不可为而为之,应对科研挑战,当代AI科研者和从业者已经拿出无限可能的勇气和努力,探索培育更多产业AI人才的方式,打造共聚、共研、共创的国产深度学习框架生态。

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐