一条非遗“热线”,成就一场跨越千里的非遗文化大秀

青年报·青春上海记者 刘晶晶 通讯员 王宇

伴着虫鸣鸟叫的乐曲,踏着溪涧流水的鼓点,穿着五彩服装的“模特”们走在乡间小道、风霜古桥、千年村寨,文化交融的力量跨越山海,直达千里之外……这些不同寻常的“模特”是一群来自贵州深山里的绣娘,也是东华大学第九期“传统刺绣创意设计”非遗研修班的学员。在三个月的时间里,她们学习如何以创新设计让植根优秀传统文化的民族工艺获得新生。由于疫情影响,她们分别在自己的家乡做成果展示,也成就了这场别具一格的非遗研培成果发布会。

◆ 设计专业学生与非遗人结对建“热线” ◆

“传统刺绣创意设计”就是把精湛的非遗刺绣技艺,加上年轻学子的时尚设计、通过专业提取非遗核心元素,用于日常服饰和生活日用。

那是一种怎样的美呢?东华大学学生张玺明和非遗传承人费菲的作品《兰竹璨》将竹和白玉兰为主要的设计元素,竹的坚贞向上、白玉兰的高洁优雅作为焕发勃勃生机的物化象征,提升了服装的整体立体感。

“赋能”是研修班的关键词之一。邰春花是来自贵州台江县的苗族刺绣非遗传承人,她通过锁绣工艺将雷山苗族地区的“人戏狮”的吉祥纹样进行简化线稿并提取放大,选取极具有地方标志性的四色绣线用于纹样配色,通过创新设计让传统走进生活。

“在课堂上我深入了解了民族民俗文化和中国古代的艺术,让我第一次从学术视角了解到了自己的苗族文化,给我今后的刺绣创作更多的启发。感谢东华大学给我这样的机会展示我们的双面人生,让我意识到我不仅仅是个绣娘,我也能够成为一个苗族的设计师。”邰春花分享了自己在这三个月以来的心路历程。

据介绍,这一研修班共有20名学员,70%来自贵州地区。这些非遗学员大多为民族服饰及刺绣工艺的从业者,年龄从23岁到49岁落差较大,受教育程度高低不等。东华大学根据以往教学经验重新设计了本期研培课程,制定了培养方案,并实行“导师”制,同时学员与东华大学设计专业的学生一一结对,建立起了“非遗热线”。

从课堂教学到动手实践,从静态展示到动态展演,从学术研讨到公益讲座,“非遗传承人+中外设计学专业大学生”的学习模式实现了多方位、多角度推动非遗保护传承和研究,为非遗传承人才培养添砖加瓦。

◆ 200余名“绣娘”走出大山展现非遗文化 ◆

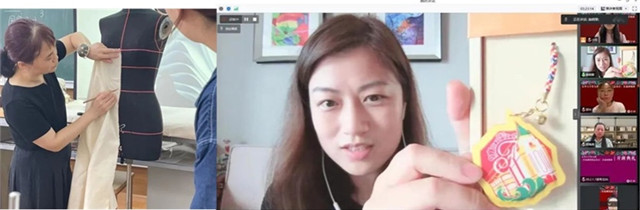

疫情下,研修班首次使用线上的方式开课。除了学习创新设计外,来自各地的学员们在“东华大学非遗研培空中课堂”中完成了诸多理论知识的学习,并接受了品牌建构与短视频、直播方面的专业指导,最终以一系列凝聚着精湛技艺和精妙巧思的设计作品和文创新品作为成果和答卷,彰显了传统工艺走向当代生活的无限潜力。

非遗教研中心教学指导张顺爱老师介绍说:“本次线上教学模式是全新的探索,在课程上也增加了更前沿、更全面的内容。研培师资含15位专家团队的指导、4位研培助理全程跟进、监督和服务,学员们能够及时沟通、及时反馈。”

非遗传承人与年轻大学生结对学习、传统刺绣创意与时尚设计联袂秀演、大山里的绣娘登上国际时尚舞台……东华大学依托学科优势,学校作为“中国非遗传承人群研修培训计划”首批定点研培高校,自2016年9月以来,已成功举办九期传统刺绣创意设计非遗传承人研培班。参加研修的刺绣传承人200余名,培训非遗管理干部及师资近百人,举办研培作品动态展演、静态展示近三十次,参展作品千余件套。

来自贵州六盘水的非遗传人韦厚珍曾先后两次赴东华大学参加非遗研修班。通过在研修班的学习与交流,韦厚珍在产品的颜色、搭配和创新上收获很多,她在2021年设计的手提包系列荣获贵州第三届乡村旅游创客大赛超级创客组特等奖、最佳创意奖。2022年五一前夕,韦厚珍还作为乡村振兴“新能人”亮相中央电视台,讲述了自己传授布依族传统手工艺,带领当地绣娘致富的故事。

像这样的例子还有很多。在上海高校的赋能下,大山里的非遗人用时尚语言讲述传统故事,非遗研培成果多次亮相国际时尚舞台,走入进博会、中国非物质文化遗产研培优秀成果展等,彰显文化自信。

青年报·青春上海记者 刘晶晶 通讯员 王宇

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐