60年前的文物现场开箱,这里的“开学第一课”别开生面

青年报·青春上海记者 刘昕璐

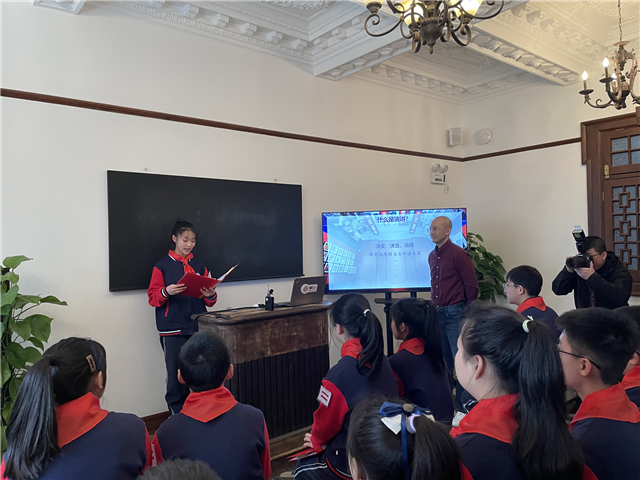

伴随新学期的开学铃,中共一大纪念馆重启“百物进百校,百讲证百年”百件文物藏品进课堂项目。新学期首站来到上海交通大学附属黄浦实验中学,通过“1963年上海市第六人民医院首例断手再植成功时使用的医疗器械”这件馆藏三级文物的现场开箱,讲述“致广大而尽精微”的奋进故事,让学生们进一步树立起“强国有我”的理想信念。

// 用双手创造关于“手”的医疗奇迹 //

今天,正值上海市中小学2022学年第二学期开学首日,一场别开生面、具有深意的开学第一课活动在上海交通大学附属黄浦实验中学举行。活动由“百物进百校 百讲证百年”中共一大纪念馆百件革命文物进课堂主题活动和学校“健康思政·开学第一课”两部分组成。

中共一大纪念馆的文物专家和讲解员结合开箱文物“上海市第六人民医院断手再植时用的医疗用品”,深情讲述文物背后的感人故事。这里的接骨板、螺钉、针头与医疗丝线,见证了一项由双手创造的关于“手”的医疗奇迹。

“大家可以想象一下,当你完成学业,蓄势待发走上工作岗位的第一天,却因为意外失去了右手。你会是怎样的心情?六十年前,一名青年工人就经历着这样的痛苦与绝望。”讲解员的开场白就深深吸引着同学们的注意力。

1963年1月2日,第一天上班的上海机床厂青年工人王存柏,因操作不慎,右手腕关节以上一寸处被冲床完全切断,半小时后被同事用三轮车送到上海市第六人民医院。急诊科医生拿着王存柏的断手找到了骨科主任陈中伟医生。

在当时,常规的处理手段只能是丢掉断肢,清创包扎,在有条件的情况下安装一个假肢。但王存柏坚决不同意这样的方案,他苦苦哀求陈中伟医生,希望能帮帮他,帮他把断手接上。陈中伟心里百感交集,对工人阶级怀有深厚感情的他很明白,一名机床工人,怎么可以失去右手呢?!王存柏并不知道他的要求意味着什么,但陈中伟医生很清楚,当时世界上还没有断肢再植成功的先例,他要的是一个奇迹。

断肢再植是非常精细复杂的手术。骨骼、肌腱、血管、神经、等等,都要一一对准缝合。在没有手术显微镜的条件下,血管的缝合是非常困难的。陈中伟和血管外科钱允庆医生决定,采用“套接法”,将两段血管的管墙之间塞进特制的套管,然后用线打结。钱允庆医生打电话到做过动物试验的第二军医大学,想向他们借几个套管,却始终没有找到合适大小。

// 彰显敢为天下先的精神 //

动物试验所用的套管内径是4mm,而人体的血管内径只有2.5mm。时间紧迫,陈中伟等医务人员不得不考虑其他的替代品。这时,护士长宗英想到,她在给女儿扎辫子的时候,塑料发绳可以拉长、变细。于是,他们试着把最小一号的聚乙烯塑料发绳消毒、加温,把它拉细当做套管。这一尝试获得了成功。

经过医务人员数小时不懈的努力,4根主要血管全部接通吻合。右臂上端动脉的血管钳被松开后,当看到血流过去,苍白的断手又重新呈现出生命的红润时,手术室里响起了轻轻的欢呼声。第一次手术后,医生们又和王存柏一起闯过了肿胀关、休克关、感染关、坏死关,上海的医生们发挥集体智慧,历经坎坷,终于使断手再植成功。

半年以后,这只手不仅能拿筷子、握笔写字、打乒乓球,还能提6公斤的重物,成为全世界第一只真正意义上再植成功的断手。一年后,工人王存柏重返工作岗位,回到了他的机床旁边。

// 用奋斗与担当共创新时代伟大奇迹 //

科学探索永无止境,实现中华民族伟大复兴的步履不停。征途漫漫,唯有奋斗。“希望我们都能做到致广大而尽精微,既仰望星空,又脚踏实地,用勤劳灵巧的双手共同创造属于这个新时代的伟大奇迹。”讲解员的深情讲述,在同学们的心里漾出层层涟漪。

“陈中伟医生及他的团队深知王存柏失去右手的痛苦。他们克服种种难关,只为帮助王存柏完成心愿。我被他们的坚持所感动,正是这种愿意呕心沥血地付出,才造就了我们现在健康的幸福生活。”六(5)班的陆泓妘同学说道。通过聆听文物故事,大家了解到中国在医学领域始终追求突破,勇于创造,许多的成就不仅惠及全中国,更推动了全人类的进步,心中的自豪感和自信心也油然而生。

之后,“健康思政·开学第一课”也接棒开讲。交大医学院教授、研究生,社区卫生服务中心医护人员代表和学校的师生共同奉献了精彩的“健康思政·开学第一课”。黄浦区委书记杲云也来到现场,祝愿全区青少年学生茁壮成长、天天向上,全体教师舒心从教、日日精进,在新一年取得新成绩新进步。

党的二十大报告指出:“推进健康中国建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置。”记者获悉,未来,交大附属黄浦实验中学将继续依托交大医学院的科研优势、区域医疗卫生资源,持续打造“健康大思政”,持续引导学生了解“健康中国”的黄浦实践。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐