复旦成立书画篆刻艺术研究中心大力发展美育教育,学术大咖开启科艺对谈

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 章佩林 张菲垭

“人文与艺术是人的一种本能,开发得好,就爆发出来了”“科学比较理性,艺术比较感性,实际上科学为艺术提供了物质保障,艺术又赋能了科技”……中国科学院院士、复旦大学中华古籍保护研究院院长杨玉良,复旦大学文科一级教授、博士生导师陈思和及深圳大学喻继高中国工笔画研究院执行院长、研究员李大成以“科学、人文与艺术”为话题,进行了一场三人对谈,对科艺融合给出进一步思考与见解。就在同一天,复旦大学正式成立书画篆刻艺术研究中心,未来将大力发展美育教育,进一步增强师生审美素养。

// 常常思考科学家能为人文艺术做什么? //

“科学很强大,很吸引人,但你静下心来思考的话,你会发现缺少一些东西。”缺少什么东西?杨玉良以一个反问,讲起了科学与人文艺术的交织。

“一开始,你不会感觉到缺了什么,随着年龄增长,你发现缺的东西实际上就是人文和艺术。”人文、艺术和科学紧密相连,科学离不开人文和艺术。在杨玉良看来,一个科学家没有人文和艺术修养,很容易进行有悖于伦理道德的实验,做出对人类有害的东西。“而当你接触到真正的人文,内心深处关于人文的东西会被飞跃式唤醒。”在古籍保护、古籍修复上,杨玉良认为“科学家在这个领域可以发挥优势特长,大有所为”,并且,在工作时还能得到“额外的颐养”,使自己的生命体验得到滋润与升华。

杨玉良做的第一项关于中华古籍保护的研究是有关纸张,包括纸的制造工艺以及影响纸张寿命的因素等。千年以来,纸依旧是人类最重要的信息寄存、传播介质,因为科学技术赋予了它长时间保存文字符号的能力。信息化时代,纸张的重要性依旧不能忽视,比如说档案用纸在人类社会就发挥着不容小觑的作用。然而许多造纸企业生产的传统纸张的寿命都不长,科学家延长纸张寿命上就能为人文艺术提供助力。

陈思和认为,科学教育是一种由外到内的教育,更多是授入的过程,强调对于理论、知识和技能的总结与传递;而人文与艺术教育的意义是通过外在的引导去唤起一个人内心与生俱来的“人文素养和人文性”。在他看来,无论是科学,还是艺术创造,都是要让人的生命有合理的发展,人性要有合理的开放。“艺术、人文与科学一样,应该朝着人性的正面发展,警惕负面的影响。”

李大成相信,高校是能在艺术创作者的培养方面提供强大力量的。“高校在培养艺术家的过程中,能给予他们人文和科学层面的帮助。艺术界的很多创新和发展,也是从高校里最先出来的。”如何理解科学与艺术?李大成认为,科学比较理性,艺术比较感性,科学为艺术提供物质保障,艺术赋能科技。”科学与艺术的结合,定会迸发出创新的火花。”

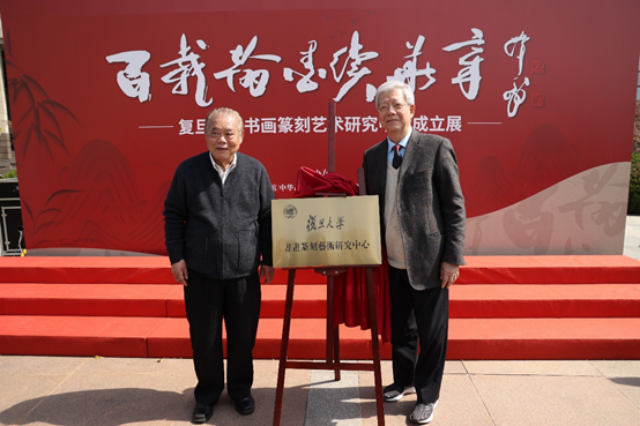

// 复旦大学书画篆刻艺术研究中心成立 //

一边是学术大咖开启“科学·人文·艺术”的对谈,一边是复旦艺术教育和学科建设迎来一件盛事——成立书画篆刻艺术研究中心,这也是复旦续写艺术文脉的新起点。

书画篆刻艺术研究中心将与中华古籍保护研究院与文物保护创新研究院,以及复旦大学出土文献与古文字研究中心、复旦大学哲学学院艺术史系等单位进行密切合作,依托复旦大学多学科力量,以书画篆刻为研究、教学和创作重心,有效提升复旦校园的艺术文化氛围,培养复旦特色的复合型艺术人才,大力发展美育教育,增强复旦师生的审美素养,用优秀传统艺术陶冶情操、温润心灵、激发创新活力,并在相关艺术研究以及书画修复保护领域做出积极探索。

在学科构成与课程建设方面,书画篆刻艺术研究中心拟联合相关学科,共同招收古文字书法方向研究生,并为全校本科生开设传统艺术课程,举办艺术名家进校园活动,开办各类书画篆刻普及讲座,加强大众印社的专业辅导;在艺术材料学研究方面,将发挥复旦综合大学优势,使文、理与艺术交融,进行高端宣纸、传统笔墨、矿物颜料的研发,在中国书画的科学保护研究上,迈开坚实的第一步。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 章佩林 张菲垭

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐