城市让生活更美好|破解就医“痛点”,上海如何“答卷”

青年报·青春上海记者 顾金华

二级及以上公立医疗机构门诊预约时间段精确到1小时以内,就医平均等待时间小于1小时……在上海,一系列便民就医制度化的成果逐步形成,使得群众就医满意度、获得感持续提升。根据第三方满意度测评结果,全市门诊病人总体满意率连续两年超过95%,92.86%的患者对中医医联体提供的中医药服务表示满意。

为深入践行“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念,上海市卫生健康委聚焦挂号排队等候时间偏长等群众就医痛点问题,以患者为中心,从完善医疗资源布局,优化医疗服务流程,提高医疗服务效率等方面统筹谋划,精准发力,截至目前,便民就医工程目标任务均已全部或超额完成。

▍ 打造“最通畅”的创伤救治绿色通道

如何创伤患者争取更多抢救的宝贵时间,打造“最畅通”的创伤救治绿色通道?这是沪上医疗机构一直为之努力的方向。

由上海市同济医院建设的全市首个集成化创伤中心今天正式运行。记者了解到,该创伤中心拥有330平方米的独立区域,集成了创伤复苏室、清创手术室、创伤诊室、留观室等创伤救治的专属空间,并规划了救护车入院、检验检查、住院手术、重症监护的专用通道;以整建制的急诊外科作为平台科室对创伤中心进行属地化管理,打破专科壁垒,为创伤患者争取更多抢救的宝贵时间,打造“最畅通”的创伤救治绿色通道。

危重创伤患者存活的关键因素就是时间,创伤发生后若患者能得到及时、有效的救治,不仅能大幅度减少创伤患者的早期死亡,也能明显降低创伤后脓毒症和感染等并发症发生率,将明显提高患者生存率。大量临床研究表明,创伤发生后的1个小时是患者能否存活的重要时间窗口,因而创伤发生后第1小时又被称为“黄金1小时”。

为严重创伤患者建立救治绿色通道是争取黄金时间的重要手段,是和“死神”赛跑的专用通道。上海市同济医院本次建成独立空间的集成化创伤中心和整建制平台学科急诊外科,正是基于打造“最畅通”的创伤救治绿色通道这一理念。据悉,这在全国也是首创。

记者了解到,集成化创伤中心和整建制急诊外科的建设,让医院服务创伤患者的能力获得了进一步跃升。抢救、诊疗、手术、观察等功能集成化的空间,大幅缩短患者在不同功能区域转运的时间;独立化的创伤中心场地,实现了创伤救治资源的集中配置,进一步畅通了院前院内的衔接流程,避免救护车“压车”;平台科室的属地化管理,强化首诊效率,应收尽收、应治尽治;创伤中心诊区还特设了专属挂号和收费二维码,为患者实现一站式服务。

▍ 门诊预约时间段精确到1小时以内

挂号难、排队就医等待时间长,以往一直是市民就医的痛点;而如今,这一现象已慢慢缓解。

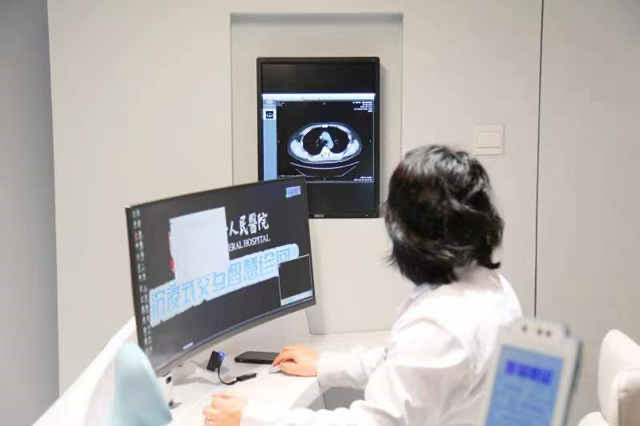

在上海市第一人民医院里,“未来诊间”已悄然成型:医患身临其中,可以感受到物联网、智慧医疗带来的种种便捷。

“未来诊间”的学名是“沉浸式交互智慧诊间”。当患者李先生来到“未来诊间”门口,智能识别系统展示电子医保卡二维码后,语音提示患者进入诊间。李先生因胸痛来心内科朱医生处就诊,进入诊间同时,患者过往就医记录、健康档案已传输到朱医生处。一站式工作站电脑显示屏上的内容,同步显示在李先生的小电子屏。问诊开药、检查项目、药物明细……李先生用手机扫码,当场完成费用支付,电子屏语音提示何时做检查、几号窗口取药、何时复诊等。

目前,二级及以上公立医疗机构门诊预约时间段精确到1小时以内,就医平均等待时间小于1小时;检查结果互联互通互认率超过90%。

上海的就医效率为什么能提高得这么快?答案就是,上海建成了一批群众最关心、最直接、最受用的数字化就医应用场景。

自2020年底上海启动“便捷就医服务”数字化转型工作以来,“便捷就医服务”数字化转型工作累计打造精准预约、智能分诊导诊、智能导航、智能预问诊、互联互通互认、医疗付费一件事、电子病历卡和电子出院小结、智能随访、智慧急救等14大应用场景和5大创新亮点,实现了“诊前”智能识别病情、精准预约挂号、辅助提前问诊,“诊中”引导就诊路径、互认既往病史,“诊后”随访分析结果的就诊全流程数字化管理,门诊服务效率明显提升,呈现了“双增双减”效应:医生服务患者时间增加,患者就诊效率增加,患者候诊等待时间减少,门诊聚留人员减少。

▍ 常见病,家门口就能解决

市民张先生家住杨浦区,近来出现高热,前往大桥社区卫生服务中心就诊。医生为他开具甲流检测项目,确认甲流“中招”,随即帮他配了抗病毒药物。“一些常见病不用去大医院,家门口就能检测确诊,挺方便的。”市民张先生告诉记者。

与此同时,作为居民健康第一“守门人”,家庭医生的作用越来越重要。“家门口就能看上医生,这些年帮我节省了不少时间,特别方便了我们这群老人。”家住长宁区黄阿婆说。

记者了解到,家庭医生签约服务成为本市创新社会治理的重要模式之一,在上海十大服务行业满意度第三方测评中,连续六年排名第一。市卫生健康委始终将家庭医生签约服务作为夯实医疗健康服务网底的重要举措,不断创新制度,做实做细家庭医生签约服务。本市建立了多种签约渠道,家庭医生利用诊间服务、上门服务、社区服务等多种方式,引导有需求的居民签约,建成“上海市互联网+家庭医生签约服务信息平台”,开展线上签约服务等。扩大签约覆盖。在签约常住居民的基础上,优先覆盖老年人、高血压、糖尿病、孕产妇、残疾人等重点人群。

截至目前,全市常住人口签约率超过36%,老年人、儿童等重点人群签约率达到77%,失能老年人签约率近94%。

▍ 43家区域性医疗中心已建成

除了家庭医生,上海区域医疗中心的建设也让不少患者省去了奔波就诊的麻烦。

目前,上海已有43家区域性医疗中心,按照每30万-50万人配置一家的要求,总体布局已基本完善,并通过市卫生健康委组织的能力评估认定。在硬件建设方面,各区政府都高度重视医院基本建设,加大力度、加快速度改造院区,将新建、改扩建院区列入“十四五”规划,重点项目抓紧节点当年开工。比如,第四人民医院整体迁建至北部新院区,中山医院青浦分院、宝山区中西医结合医院等新病房楼相继投入使用等。

此外,区域性医疗中心的公共卫生建设也在逐步加强。一些医院也陆续开展了改建感染楼建设,发热门诊标准化建设、配置独立CT,扩容医学检验实验室、将核酸检测能力均提升至每天5000人份以上(如东方医院、杨浦区中心医院、松江区中心医院等已达到每天1万人份),配置DSA等急救设备,加强急诊科服务能力,有效应对了疫情防控工作和老百姓的医疗服务需求。

此外,依托市级中医医院、中医区域诊疗中心和中医重点专科等优质资源,上海还聚焦基层中医药服务能力提升,通过专科共建、临床带教、进修培训、联合科研等方式,强化上级医院对下级医疗机构的技术支撑,提升基层医疗机构学科能力建设。

经过3年建设,上海市中医医联体内专病专科服务得到较大提升,合计开设专病专科门诊205个,累计服务量约30万人次,基层中医药服务能力稳步提高。上海市中医医联体在社区及二级医疗机构共开设名中医、流派工作室目前已增加到69个,带教医师222名,中医名医、流派不断下沉基层。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐