一起来为虫儿们编“家谱”,上海自然博物馆今启动这一公民科学项目

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

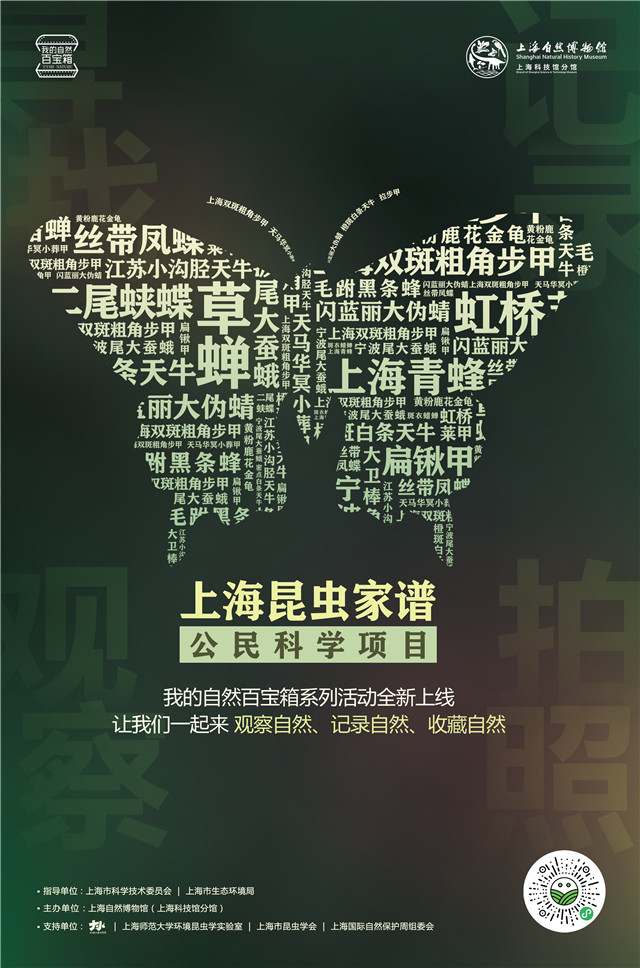

走近自然,观察采集城市昆虫分布信息,一起来为上海的虫儿们编“家谱”。今天下午,上海自然博物馆(上海科技馆分馆)启动“上海昆虫家谱”公民科学项目暨2023年“我的自然百宝箱”系列活动,发动普通公民,共同助力生物多样性保护。

让昆虫爱好者带动“入门”新手

据中国生物物种名录(2022版)公布,中国共记录昆虫纲约3.8万种;2022年上海环境科学研究院数据显示上海市共记录有昆虫1519种。近年来,科学家仍能在上海陆续发现西郊公园毛角蚁甲等昆虫新物种。据昆虫分类科学家预测,上海昆虫物种多样性资源丰富,城市昆虫的“家谱”亟待进一步完善。

作为“我的自然百宝箱”系列活动的子品牌,“上海昆虫家谱”公民科学项目延续了“我的自然百宝箱”系列活动“人人都是发现者”的“公民科学家”模式,发动广大市民以上海自然博物馆“听见万物”微信小程序为载体,采集、记录、上传城市昆虫分布信息,为城市生物多样性保护提供宝贵的科学研究数据。活动将招募“自然联络员”志愿者,后续将开展针对上海城市昆虫生物多样性的野外调查,搜集整理上海昆虫物种新纪录实证,按年度更新公布“上海昆虫名录”。今年下半年,公民科学家们的调查成果及研究数据还将以科普展览的形式在自博馆内展出。

闵行金汇实验学校八年级的柳赟之前就报名参与过“貉以为家”的城市野生动物调查,这次看到新的昆虫调查项目后,毫不犹豫报了名。他告诉记者,自己很喜欢做这样的野外调查,也对城市生物现状很感兴趣。虽然自己马上面临升学,但还是想在忙碌的升学前多参加一些这样的调查。

项目负责人、上海自然博物馆(上海科技馆分馆)展教中心网络科普部副部长余一鸣告诉记者,青少年是公民科学最有潜力的群体。“我们的核心昆虫调查采样团,会到一些固定的调查点位,如上海的郊野公园、森林公园进行观察记录,我们也会不间断地招募一些‘入门’爱好者尤其是青少年志愿者,让他们参与到这样的核心采样中去。”

余一鸣表示,希望通过这样的活动让核心爱好者带动入门爱好者,“教一教带一带”,让昆虫爱好者的群体能够发展得越来越多。

记者了解到,这次参与项目的核心调查志愿者,会有一定的门槛。如尽量要求18岁以上,有一定的时间,有识别物种大类的基本能力,以及对物种的拍摄和标本采集能力。除了核心团,这次项目欢迎所有对此有兴趣的公众报名参与。

发挥公民科学家作用力争推出“上海昆虫名录”

在余一鸣看来,公民科学对普通人来说并非遥不可及,只需要一个桥梁,就可以让大家的观察记录汇聚起来,为守护生物多样性提供一份力量。“上海有很多自然爱好者和各类自然相关的活动,他们已经收集到了大量宝贵的影像记录,有效填补了上海生物多样性信息的一部分空缺,也与其他城市的公民科学项目遥相呼应,构成了我国公民科学实践的重要基石。”他向记者表示。

越来越多的科技赋能和社会资源的投入,让非专业人士可以更容易参与其中。如复旦大学王放研究员近年来在上海做的“貉以为家”貉口普查项目,山水自然保护中心每年开展的上海鸟类名录整理等。“今年的‘上海昆虫家谱’项目,我们也相信能够聚沙成塔,发动各位在上海地区生活、对昆虫感兴趣的公众,通过项目组和科学研究者们的组织,一起去记录发现上海地区的昆虫,力争在年尾更新出一部‘上海昆虫名录’,为上海生物多样性的保护工作提供参考。”

启动仪式上,上海自然博物馆还推出了《上海陆生无脊椎动物识别指南》公益科普手册下载,供初学者入门。同时,上海自然博物馆与大城小虫工作室、上海师范大学环境昆虫学实验室联合发布《上海昆虫1000种》公益科普图鉴,提供给昆虫爱好者作为参考资料。公众可以通过上海自然博物馆微信公众号以及“听见万物”小程序进行下载。对谈沙龙环节,上海市昆虫学会理事长王四宝,上海师范大学生命科学学院副教授汤亮,独立环境教育学者雍怡,上海自然博物馆研究员卜云分别从昆虫分子生物学、昆虫分类学、环境教育学以及昆虫生态学的角度开展交流。

据悉,“我的自然百宝箱”活动由上海自然博物馆面向全龄段公众发起。活动始于2016年“上海国际自然保护周”,历年主题包括四季、海派文化讲自然、野生动物、鸣虫记录、城市寻鸟等。此次“上海昆虫家谱”公民科学项目由上海自然博物馆主办,大城小虫工作室、上海师范大学环境昆虫学实验室、上海市昆虫学会、上海国际自然保护周组委会特别支持。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:梁文静

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐