我国首颗降水测量专用卫星发射成功,独门绝技让大气降水尽在掌握

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文 通讯员 吴敬博 陈凯/图

2023年4月16日9时36分,长征四号乙遥五十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将我国首颗降水测量专用卫星风云三号G星送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。星箭均由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次发射是长征四号系列运载火箭第99次发射,是八院抓总研制的长征系列运载火箭第186次发射,也是长征系列运载火箭第471次发射。

◆ 它有这些“独门绝技” ◆

风云三号G星是我国第二代低轨气象卫星系列风云三号的第7颗卫星,作为风云卫星家族中的第20星,它在国际上首次采用双频主动降水测量雷达与被动微波、光学遥感相结合的综合探测,实现了降水测量从“被动看”到“主动探”的跨越,进一步提高了我国气象综合观测能力。

降水是全球水循环中的重要过程,降水量多少和降水在时间与空间分布的变化会极大地影响人们生活。据统计,全球台风有三分之一左右产生于北太平洋西部,而我国正处于北太平洋西部台风活动带上,近年来,台风暴雨内涝成为我国部分城市面临的重要灾害之一,给人民生活造成了巨大的影响。

传统降水资料的获取主要通过雨量计、地基雷达等手段,但由于地面设备配置数量有限且分布不均,难以获取大范围高空间分辨率的地面降水信息。风云三号G星搭载了我国首套“空中雨量计”——星载Ku、Ka双频降水测量雷达,如同对大气降水进行“CT”扫描,获得降水精细的立体结构信息。还可以利用大气中不同高度层的降水粒子对两个频段雷达辐射的微波信号的反射率不同的特性,区分雨和雪,并对降水进行精确估计。

这颗卫星上,还有不少“独门绝技”。除了降水测量雷达,卫星还搭载了微波成像仪、中分辨率光谱成像仪等4台业务载荷。其中如首次配置的微波成像仪,就像一只高灵敏、高精度的千里眼,获取台风内部温湿结构、台风强度、台风影响区雨强等相关关键信息,预测台风未来发展情况,对台风暴雨“精确把脉”。这些“独门绝技”相辅相成,实现降水要素的多体制联合协同探测,可谓强强联合,将测量降水的配置拉成“顶配”,为提高降水气象预报准确率提供支持。

作为风云气象卫星的首颗非太阳同步倾斜轨道卫星,可俯仰、可掉头,还能灵动跳出“太空芭蕾”的风云三号G星发射后将与C星、D星和E星进行在轨组网观测,使我国成为全球唯一同时运行“上午、下午、晨昏、倾斜”四条近地轨道气象卫星的国家,届时我国全球数值天气预报模式中卫星观测数据的更新时效将进一步提高,可将预报精度提高3%左右,预报时效延长24小时左右,卫星全球观测频次可达每4小时1次,可将气象灾害监测时效提高近1倍。

在轨运行后,风云三号G星将通过探测云、水汽、气溶胶、风场等相关要素,进一步研究降水形成过程,并且能精确感知到地球大气0.2毫米/小时的降水强度变化,探测到毛毛雨般的降水强度,精准度达到国际先进水平。卫星发射后将大幅提高空间降水探测能力,填补国内降水三维立体层析探测数据空白,为全球气象灾害的监测和预报提供有力手段。

◆ 背后是他们的精益求精 ◆

风云三号G星发射任务的圆满成功,标志着我国成为世界上气象卫星体系最完备的国家。成功发射喜悦的背后,是研制团队七年如一日的辛勤付出和精益求精。

为了让风云三号G星和上午星按期出厂,风云三号G星总指挥李海生曾立下军令状。他带领团队将工作计划精确排布到按小时计。他将毕生心血投入了风云系列卫星的科研生产中,在每一项难题的攻坚环节,总会有他的指导和陪伴,每一次加班加点的测试现场,总是有他对研制团队的关怀和支持。

2022年下半年,风云三号G星微波成像仪展开试验前夕,试验现场一片寂静,风云三号G星总师钱斌沉色正声、斩钉截铁:“普通摄像机无法代替高速摄像机对快速转动的微波成像仪进行摄影记录,如果没有高速摄像机,这个试验不能做,哪怕是影响计划节点。”这是钱斌践行“吃透技术、验证充分、刨根问底、不留遗憾”的一次缩影。身兼八院多个型号的技术把关工作的同时,他还不忘对研制团队中年轻设计师的培养,常常言传身教,被大家亲切地誉为“问不倒的技术专家”。

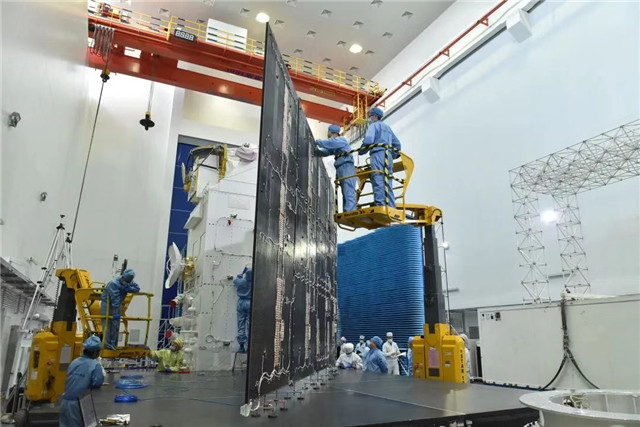

作为我国首颗倾斜轨道降水测量专用卫星,风云三号G星给卫星总装带来的困难与考验同样前所未有。全新的载荷、全新的轨道要求、全新的保障挑战……面对全新研制的复杂载荷,中国航天科技集团有限公司八院812所总装团队系统梳理产品的技术状态,逐一明确验收指标、项目和关键点,上百根细小电缆的走向和固定、几百个接插件的连接状态和几千个紧固件的安装情况等都一一记录在案,形成了完整的产品质量档案,通过“全景影像”全面拍摄,留下了全面的“VR档案”。

为了想尽一切办法阻止原子氧进入卫星内部稿破坏,团队还攻克难题,查资料、找材料、当“裁缝”,最终量身定做了一套全副武装、制作精良的“防护服装”,低轨环境防护难题顺利解决。

此次铁路运输创造了八院卫星研制史的两个纪录——路程最长、路线全新。为了应对特殊的运输情况,试验队员们化身成为“专业医师”,在卫星上安装了36个通路的检测传感器,实时监测其温度、湿度、压力和冲击响应等数值,为卫星送上6天6夜豪华“体检套餐”。全程“专业医师”们共记录了8.95G的“健康档案”,用无微不至的“呵护”和一丝不苟的工作态度,保障了运输期间产品的绝对安全,顺利抵达了发射基地。

三月来临,发射基地大风扬尘,天气多变,即使卫星厂房进行了严密的防堵工作,但细微的沙尘还是无孔不入,对载荷的影响甚大,关乎卫星的成败。在基地研制的日子里,收看气象预报是试验队员们每晚的“必修课”,安装载荷防尘罩也成为了每日工作后的“固定项”,以812所年轻人为主力组建的青年突击队24小时处于待命状态,化身成为产品 “贴身侍卫”,一个多月的奋战,最终保证了研制工作顺利开展。

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文 通讯员 吴敬博 陈凯/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐