古希腊经典悲剧《厄勒克特拉》上话震撼首演

青年报·青春上海记者 冷梅

“我不会停止,这哀悼的、痛苦的歌声,只要群星还能放出光芒,只要我还看得见日光。”一段关于厄勒克特拉的复仇史诗,亦是一曲来自2500年前古希腊的悲歌。高耸的绿竹、排列整齐的金色竹节椅、几何透明的旋转装置,简洁的舞台呈现却极具风格化。

由上海话剧艺术中心制作出品、“经典戏剧·上话重绎”系列、第八届“国际戏剧学院奖”优秀剧目、古希腊经典悲剧《厄勒克特拉》4月15日晚在上海话剧艺术中心·艺术剧院首演,该剧将持续上演至4月22日。

上话经典重绎致敬古希腊戏剧

《厄勒克特拉》是古希腊三大悲剧诗人之一索福克勒斯写于2500年前的剧作。此版《厄勒克特拉》首演于2018年,由中国、希腊两大主创团队联手打造。中希两国艺术家因为《厄勒克特拉》结缘上海,共同创作,互相交流、互相借鉴,为中国观众呈现了一出极具特色的古希腊悲剧。

《厄勒克特拉》特邀长期从事古希腊戏剧研究的中希文化交流学者、导演罗彤担当中文剧本翻译,希腊著名导演米哈伊·马尔玛利诺斯执导,今年演出复排导演为黄芳翎,古希腊乐器专家、希腊当代音乐跨界演奏奠基者、希腊国家剧院合作音乐家迪米特里斯·卡玛罗托斯作曲,赵晗担任文学顾问,希腊籍柏林装置艺术家尤尔格斯·萨普恩吉斯身兼舞美与服化设计,希腊舞蹈家阿纳斯塔西奥斯·卡拉哈里奥斯担任编舞,上海话剧艺术中心演员倾情出演。

《厄勒克特拉》体现了对于城邦人的一种关注。如今再看这出悲剧亦会让人产生畏惧和怜悯,并得到净化和陶冶,从而进一步对人性进行思考和探讨。

“厄勒克特拉到底是什么?索福克勒斯没有给出答案。然而,上海话剧艺术中心的话剧《厄勒克特拉》却围绕着一系列关键词,敲打着我们的脑洞。导演米哈伊早年曾经主修神经学,这样的经验最终体现在他的演出中。《厄勒克特拉》乍看起来有些神经质、有些疏离、有些梦游,但隐藏在所有这些非常自我、非常外在表现形式之下的,却是他对古希腊戏剧的敬畏和忠实。你甚至可以在很多看似现代的舞台处理中,找到亚里士多德的影子。”中文剧本翻译罗彤如是说。

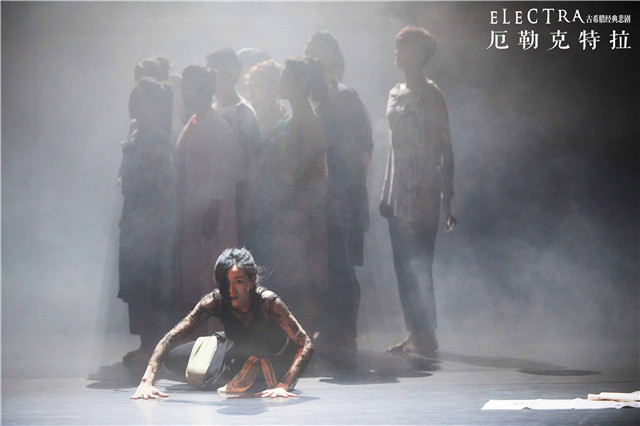

导演米哈伊对于“悲剧”亦有自己独到的理解:“《厄勒克特拉》最后,悲剧是有关身体的戏剧,站在光日中的身体、在大地上颤栗的身体、正在倾倒的身体、疾速奔跑的身体、不可视的身体。”

极致舞台美学彰显悲剧的力量

在《厄勒克特拉》中,保留并运用了歌队这个形式,它增强了悲剧的震撼力,也是古希腊戏剧的独特魅力。导演米哈伊在创作过程中曾说道:“歌队是古希腊悲剧的主要特色,定义了古希腊悲剧的特色乃至结构。歌队为悲剧注入了公众感、公共空间以及集体记忆。歌队成员神秘、不知来去,像敏感的乐器一样,与这个地方、这个时代悲痛的节奏共鸣。没有歌队,就没有古希腊悲剧。”

在《厄勒克特拉》的舞美设计中,舞美及服化设计尤尔格斯采用他擅长的现代主义,运用极简的几何块面突出演员在舞台上的重要性。服装方面,他也仅用大块面的颜色表现人物性格,以其个人特色表达当代艺术在表演中对舞台空间改造所产生的共鸣。

剧中演员的肢体动作,在编舞阿纳斯塔西奥斯的执导下也是经过精心设计。演员的行动对其他演员来说,是人物,也是道具。舞台上,演员本身不是故事,他们就像投影中的小人,通过自己的身体来讲述故事。每个人在不同的空间是不同的角色形态,不同的动作在不同的空间表达不同的含义。

《厄勒克特拉》的音乐均由本剧编曲迪米特里斯创作,结合了古希腊乐器双管笛和中国古乐器笙。双管笛曾在公元前五世纪最早的古希腊悲剧演出中使用,出土文物常年展览于大英博物馆,至今已有大约两千多年未曾听到了。迪米特里斯特邀希腊传统管乐器制造大师乔霍斯·阿波斯托拉卡斯专门依照考古发现重新制作了公元前450年的古希腊双管笛,在演出中由两位青年音乐家现场演奏。戴子凡担当现场笙演奏,蔡奇呈担当现场双管笛演奏。两种年代相近的古乐器,跨越时间与地域,在《厄勒克特拉》的舞台上相遇,给观众带来一首来自 2500年前的悲歌。

上海演出之后,《厄勒克特拉》将作为第三十三届澳门艺术节受邀剧目,于5月13日至14日在澳门文化中心综合剧院演出两场。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐