青年人物|醉心填词的14岁女孩心中的乾坤大和草木青

青年报·青春上海记者 范彦萍

“青山含颦问晓风,东君住否,东君住否,锦水芙蓉御城柳。何辞花前长病酒,斜阳易瘦,斜阳易瘦,人间风月不簪愁。”这首词是读完柳永的生平后,上海同大实验学校初二学生陆慜霏有感而发挥笔写下的。

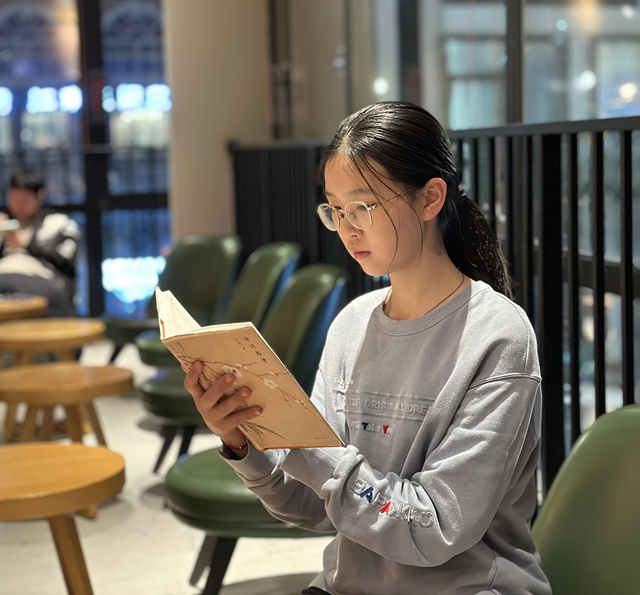

因为喜欢,她断断续续写下了90多篇翻填习作。在这个已经习惯了“快餐式”“碎片式”网络阅读方式的当下,这个女孩用自己的方式坚守自己的爱好,延续对中华优秀传统文化的热情。

熟读宋词三百首

最爱历史灰烬下的寸寸余温

陆慜霏很喜欢从前车马慢,书信远的年代。

淘宝购物车里,躺着她曾经淘到的关于各种平仄的书籍,包括《佩文诗韵·词林正韵·中原音韵》《唐宋词格律》《白香词谱》《诗词格律》等。

而她的书架上,则摆放着不少与历史相关的书,比如孟元老的《东京梦华录》、北溟鱼的《长安客》、少年怒马的《鲜衣怒马少年时》、马伯庸的《显微镜下的大明》、李贞德的《公主之死——你所不知道的中国法律史》等。

有些书对这个年纪的她略显深奥。相比打游戏、刷短视频等,闲来无事时,她更愿意翻看历史书,探究历史背后的故事。黑格尔曾说过,历史是一堆灰烬,但灰烬深处有余温。在她看来,“诗词既能是乾坤大,又能是草木青。我从心底里觉得它们的韵律很美,不管是豪放派还是婉约派。我爱这历史灰烬下的寸寸余温,那是他们躲在字里行间中的平生。”

陆慜霏曾熟读《宋词三百首》数遍,背下其中近百首词。采访的时候,聊着聊着一些名句便从她嘴里脱口而出。她透露说,自己背词不同于一般人的死记硬背,而是设身处地代入作者的感受,多读几遍有时候就能背出来,她将之归功于“走心”的结果。

在所有的词人中,她对李清照、辛弃疾、苏轼等人的作品更有共鸣。比如辛弃疾的“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”,比如苏轼的“何妨吟啸且徐行”。

“也许大家耳熟能详的是李清照的‘知否,知否?应是绿肥红瘦’,但我却更爱她写下的‘生当作人杰,死亦为鬼雄’。”

无数个深夜,她捧起《宋词三百首》,回味无穷。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”是苏轼的名句。陆慜霏喜欢这位大词人豪放的作词风格,也欣赏他豁达的处世态度。但在看了苏轼的生平后,她才恍然大悟,“原来,以豁达闻名于词坛的苏东坡,他的月亮却从未圆过。历经坎坷后仍能保有豁达,殊为不易。又如辛弃疾梦断关河,剑横青山,声声连营吹角中是他豪放而又婉约的故园情怀。他们把爱恨平生诉写在明月里,又似是邀明月同浮一大白……这样的豪情让人肃然起敬,诗词字字,读来唇齿含香。”

在传统文化中

了然乾坤大和草木青

陆慜霏回忆说,其实自己对诗词的喜爱是受到了妈妈的启蒙。读幼儿园时,妈妈每晚在她睡前会放古诗词的音频,她听着听着就会读,会读便产生了好奇,小小的心里种下了了解传统文化的种子。

小学一年级时她就喜欢上了诗词和古文,摘抄喜欢的句子。到小学六年级时她开始自己填词了。大部分填词属于有感而发的即兴创作,灵感有的来源于她读过的书和诗词,有的来自生活,比如在路边一隅看到的盛开的白玉兰花。

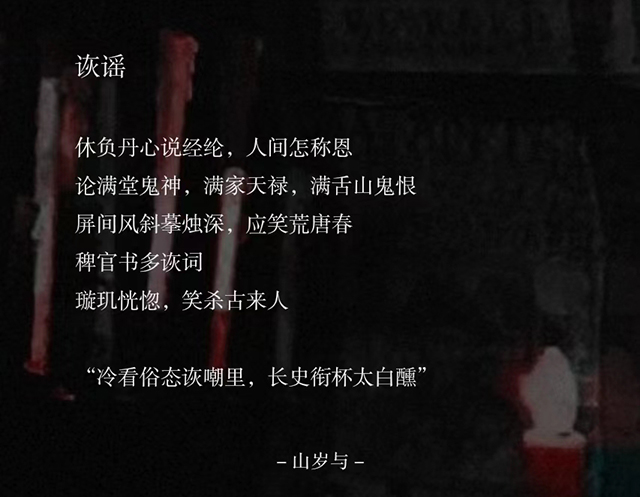

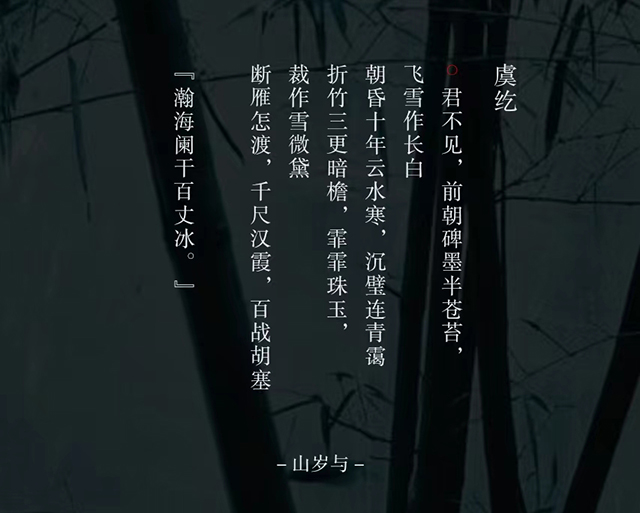

她会将自觉填得比较好的作品用PS软件制作成海报,发布在一些文学类社交账号里。她也喜欢由古诗词改编成现代流行乐的歌曲,比如《琵琶行》《阿房宫赋》等。在发布作品的过程中,她在网上结识了一些有相同兴趣的诗词爱好者,与他们畅谈自己的感想。

谈及对中华优秀传统文化的感想,她引用了《中华世纪坛序》中的一句话:“文明圣火,千古未绝者,唯我无双;和天地并存,和日月同光。”陆慜霏说,“我们有信仰,而我们的信仰,就是我们自己的传统文化,传千年经义,燃万古明灯。我认为在传统文化中,有虚与实,亦有有与无,有乾坤大,亦有草木青。我会痴迷于诗词中流露的点点情丝,或者钟情于那些在历史长河中萍水相逢的惊鸿一瞥。作为一名中国人,即便不去深读,也应当有所了解在历史长河中闪闪发光的是什么。”

== 对话 ==

记者:你花了大量的时间在诗词歌赋上,会不会影响自己的学业。这样的爱好获得爸妈的支持了吗?

陆慜霏:爸妈虽然没有类似的爱好,却非常民主,能理解我对诗词的痴迷。但与此同时,他们也会担心我会为此耽误学习。有一次我和他们恳谈,表示自己是在完成学业的基础上,再去发展自己的兴趣爱好。爸妈也和我约法三章,就这一爱好达成了共识。

记者:目前你翻填诗词还是独乐乐,今后会想到传播中华优秀传统文化吗?

陆慜霏:最初的时候我的确是独乐乐。但因缘际会下我结识了一些同样对诗词感兴趣的朋友们。在一些社交平台上,还有同好们分享诗词。有段时间学业不忙的时候我会将填词作品做成海报发朋友圈,这样我周围的同学也会无形中了解诗词。未来,我希望报考历史系,打下更扎实的基础,将古诗词分享给更多的年轻人。

记者:你已经熟读了《宋词三百首》,现在还会经常读吗?

陆慜霏:会的,就像自己喜欢的曲子一样,好的诗词就像优美的旋律一样让人百听不腻。

记者:你如何看待中华优秀传统文化?

陆慜霏:中华优秀传统文化非常浩瀚,既然能承袭下来,必有其可取之处。所谓读史明志,读历史能让人打开格局,洞悉乾坤。在一首首诗词中、一段段历史中窥见千百年前的世界。

青年报·青春上海记者 范彦萍

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐