长宁首家“非遗书房”试运行,打通全民阅读“最后一公里”

青年报·青春上海记者 周胜洁/文、图

位于北渔路、天山西路口的“非遗书房”在“4·23”世界读书日当天试运行,也拉开了2023年长宁区读书节的帷幕。读书节期间,长宁将轮番举办近50场活动。

值得一提的是,今年全年,长宁区图书馆通过总分馆联动,开展“世界客厅”“阅读上海”“一江一河”“阿拉长宁”四大板块近二十项系列文化活动,形成“爱读书、读好书、善读书”的氛围。

◆ 阅读+活动,“非遗书房”试运行 ◆

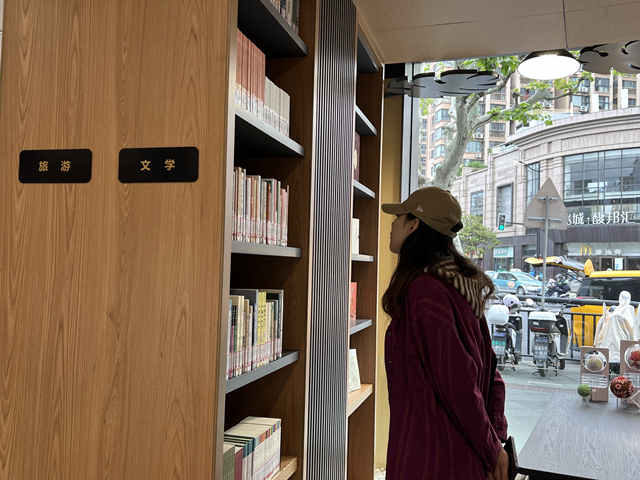

走进北新泾街道全新亮相的“非遗·新页书房”,普通阅览区陈列着“非遗”“民俗”“文学”“生活”等六大书架,《非物质文化遗产展陈设计策略》《中国民间博物馆》《国韵京剧》……“非遗”书架上放置着一本本和“非遗”有关的书籍,“民俗”六层书架上能借阅到《上海闲话》《上海穿堂风》等有地方特色的书籍。书架间有可供阅读的座位,试运行当天,提前预约的居民在此体验海派石刻、叶雕、面塑等活动。

这里还专设了“少儿”阅读区域,阶梯上的蒲团座位,方便亲子阅读。

去年国庆节前夕,上海首个“智慧阅读场景”新页书房亮相长宁区图书馆,这是长宁区图书馆在公共文化服务领域探索试点的首个数字化图书借阅应用场景,体现了“全程”“全景”“全域”的特点。

长宁区图书馆指导协调部主任浦立维介绍,今年,区图书馆与长宁文化艺术中心(长宁非遗保护中心)双向联动,探索“非遗+文旅”新模式,让智慧化建设融入非遗书房,纳入长宁区图书馆图书借阅统一管理系统,藏书按照“智能借阅区、非遗文献典藏与研究区、少儿民俗阅览专区、普通阅览区”四大区位成列,开设“非遗典藏、上海习俗、古典文学、旅游天地、科创手工、饮食生活”六大专架,为全市读者学习中华传统文化、学习非物质文化遗产提供特色主题阅读与研讨空间。“目前阅览座位需要在小程序上预约,试运行时间为10:00-17:00,周一闭馆。接下来还会举办小规模的非遗活动,希望居民读者能在此全方位感受非遗魅力。”

4月23日当天,数字阅读空间、华漾阅空间、逸社阅空间、万宏悦馨阅空间在周家桥街道、仙霞新村街道等分会场相继揭幕,均衡配置文化设施资源,打造“10分钟公共文化服务圈”,助推公共文化服务高质发展,不断满足人民群众的文化需求。

◆ 总分馆制打通阅读“最后一公里” ◆

读书不只在读书节期间,更在每一天,营造全民阅读的氛围离不开构建联动共建的长效机制。目前,长宁区已建立长宁区图书馆天山馆为总馆,愚园馆和仙霞馆为直属分馆,10个街道镇图书馆为分馆,183个居民区活动室、15个“阅空间”和部分共建单位等为基层服务点的三级总分馆制体系,打通全民阅读的“最后一公里”。

自2019年长宁区公共图书馆总分馆制建立以来,以公益性、基本性、均等性、便利性为原则,长宁区各街镇图书馆均获得长足发展,其中,虹桥街道的国际化阅读、新华路街道的连环画、天山路街道的阅读联盟、新泾镇的传统文化艺术等已形成一定品牌,并通过总馆资源不断进行优化、补充,让更多读者就近或按需参与阅读活动,真正体现公共文化“为民”和“惠民”的服务宗旨,图书馆服务效能得到全面提升。

除此之外,总分馆制还有效整合了辖区各类阅读资源,今年,长宁区图书馆将在原有阅读品牌项目的基础上,推出全新的“世界客厅”“阅读上海”“一江一河”“阿拉长宁”四大板块近二十项系列文化活动。

如“世界客厅”板块将与驻长宁使领馆、上海翻译家协会、上海音乐家协会等合作,开展涉外主题的经典文学、音乐、展览展示等文化活动,为读者构建读书沟通世界的文化交流之桥。“阅读上海”板块则聚焦红色文化、海派文化与江南文化三大主题,以“海浪花讲坛”“海上女作家”文学沙龙、“长三角水墨展”等提升“上海文化”在全社会的标识度与影响力。“一江一河”板块将围绕“一江一河”在海派文化、江南文化上的体现,结合文化微旅行、城市考古,打造“阅读+活力游憩区”为特色的文旅融合服务品牌。“阿拉长宁”则以长宁居民、长宁白领为服务目标群体,通过开展反映长宁文旅发展、非遗传承,以及契合当代白领青年文化需求的活动,打造“阅读+白领服务”“阅读+文化传承”为特色的文化品牌活动。各类活动的开展将进一步在全社会形成“爱读书、读好书、善读书”的良好氛围和文明风尚。

青年报·青春上海记者 周胜洁/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐