去南极“科考”一圈的校旗回来了,它见证了哪些故事?

青年报·青春上海记者 刘春霞/文、图、视频

2022年金秋,在长江口、船厂边,上海市西南位育中学的师生前往中国极地考察船“雪龙”号参观。那次参观,学校师生委托即将再次踏上南极考察征程的“雪龙”号科考队员,把一面西南位育的校旗带去南极,代表师生去感受南极的冰天雪地和南极科考队员的智慧与奉献。

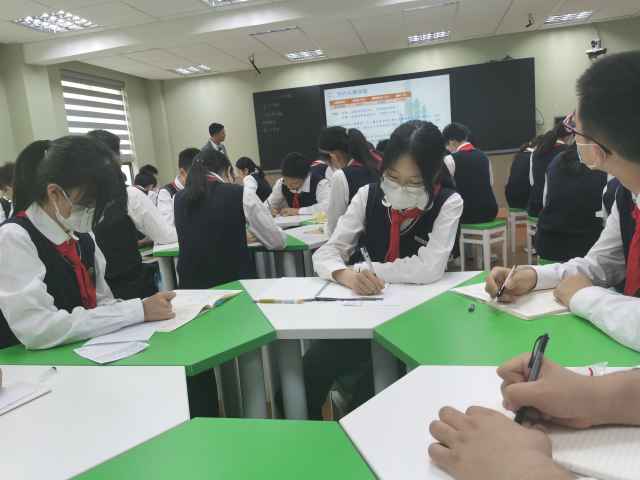

5月16日,这面跟随科考队员到南极“科考”了一圈的校旗被“雪龙”号大副邢豪带回了西南位育中学,而通过邢豪大副讲述的科考经历和故事,初中生们也切实感受到了“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神和科考队员们前仆后继、一往无前的爱国情怀。

“咆哮西风带是科考船进入南极的一道天然屏障和鬼门关,被比喻为怒吼的40°,疯狂的50°,呼啸的60°……”一开场,邢豪大副就给同学们介绍起了南极的相关知识。过咆哮西风带时有多可怕,老一代航海人总结了一个顺口溜:一言不发、两眼无神、三餐不食、四肢无力、五脏翻腾、六神无主、七上八下、九卧不动、十分难受。“很庆幸,从投身航海事业的那一天起,我就从来不晕船,所以我体验不到90%以上南极考察队员所要经历的这种感受。”邢豪大副的话音刚落,同学们就笑着鼓起了掌。

在讲述南极的发现和考察史时,邢豪着重给同学们介绍了我国南极考察的历史。从1980年首次派出科学家参加澳大利亚南极考察,到2019年“雪龙”2号破冰船服役,短短40年间我国的南极考察工作取得了丰硕成果。以考察站为例,1984年,我国组织首次南极考察,建立了第一个考察站——南极长城站,而到2017年,中国已选址开建第五个南极科学考察站——南极罗斯海新站。

在南极科考装备上,这些年我国也取得了长足进步。比如,总长122.5米的“雪龙”2号破冰船,就是世界上第一条具有船头和船尾双向破冰能力的科考船。它的破冰能力达到PC3级,在1.5米厚度冰、0.2米厚度雪的冰情下,能以2-3节的航速连续破冰行驶,“也就是说,遇到1.7米厚度(包括0.2米雪层)的冰,船不用停,可以以每秒1-1.5米的速度,像拖拉机耕地一样直接破冰推过去”。而当冰层大于1.7米时,无法连续破冰,就会采取冲撞破冰。邢豪介绍说,除了破冰船,目前我国在南极科考时还有固定翼飞机、直升机、内陆考察车队等装备。

对于远在南极的科考工作,初中生们既感觉神秘又很好奇,在与邢豪互动时,不少同学都抛出了自己的问题。“在南极,日升日落是什么样的?会不会是呈螺旋型上升?”针对这个问题,邢豪用一个视频进行了直观展示:在南极,太阳同样也是慢慢爬升,达到日中天后,再慢慢降至最低点。“无论在哪个地区,日升日落在当地都是有最高点、最低点的,极昼时,就是太阳落到最低点时依然能看得到它。”

还有同学疑惑:为什么要进行南极科考?对此,邢豪说,南极科考有大量的任务是为我们的基础科学积累数据,这些数据是需要很多年来积累的,“将来,你们这一代人就有可能将这些理论数据应用到实践中,从而造福人类。”此外,科考时还会进行各种工业产品的研发与测试,比如,测试在极端恶劣环境中这些产品的适用性。

邢豪大副的生动一课,让初中生们听得津津有味,不少同学还对航海产生了浓厚的兴趣。“我们的校旗去过南极,又平安归来,我觉得非常自豪。”预初(1)班张政逸同学说,“在上海,可以让校旗飘扬在南极天空下的学校可不多。”从邢豪大副手中接过校旗的预初(7)班徐敬愍同学同样也很自豪,并油然而生了强烈的使命感,“这面校旗不仅到达了南极,还汲取了‘南极精神’,作为一名初中生,我们要学习‘南极精神’,勇往直前探索,报效祖国”。

西南位育中学预初年级组长奚玲玲表示,未来极地的科学考察与建设任重而道远,更需要一代代中国人的接力前行。希望通过这样的活动,让学生们感受我国南极科考的伟大成就和南极科考队员的智慧与奉献,体悟科考人用行动诠释的南极精神,“希望孩子们铭记‘有实力才有尊严’的醒狮精神,用现在的勤勉努力求真务实,换将来为国争光。”

青年报·青春上海记者 刘春霞/文、图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐