感受汉字传承至今的伟力,奉博开启“丹甲青文——中国汉字文物精华展”

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

你近距离看过甲骨文的样子嘛?你知道甲骨上的一笔一划有着怎样的意味嘛?奉贤区博物馆的新展“丹甲青文——中国汉字文物精华展”将于5月26日正式开展,将展出共189件(组)珍贵文物。青年报·青春上海记者今日提前探馆,带读者感受汉语言文字跨越时间长河的力量,同时给读者一些观展贴士。

189件(组)文物讲述汉字的前世今生

记者在现场看到,展览共分为灵符若拙、契文肇兴、意蕴流芳、天开化宇、妙趣启智五个篇章,共展出来自全国10个省市、26家文博单位的文物189件(组),观众可以通过这些珍贵的汉字文物了解汉字的前世今生。

《策海·大书》记载:“苍颉登阳虚之山,临于元扈洛之水,灵龟负书,丹甲青文,仓帝受之,遂穷新天地之变,仰瞻奎星圆曲之势,俯察龟文、鸟迹、群山、指掌而创文本”。仓颉造字开文运,丹甲灵龟呈祥瑞,自此,中国人有了记事抒情的文字。

展览开篇探寻汉字起源之谜,从神话时代的结绳记事、仓颉造字传说到史前文明的刻画符号,古朴稚拙的笔触蕴含着先民无穷的智慧,灵符刻甲骨,万代文字开。

第二篇章梳理了汉字的发展流变,从汉字七体的演化中初窥社会发展的脉络,直观感受汉字的简化倾向,凸显汉字强大的适应性。第三篇章以古今书法作品体现汉字独特的美感,以文字器物体现书法艺术的精妙,以历史文物、数字展览展示以汉字为中心的相关文化,体现汉字的书写之美、应用之美。

汉字内在的磅礴伟力,推动着汉字经久不衰、辐照千里,乃至于对话世界,形成汉字文化圈。第四篇章通过汉字文物的实物展示,感受汉字之生命力与影响力,感悟世界唯一流传至今的古文字的内在力量。

继续往前参观,映入眼帘的“写好中国字,做好中国人”几个大字给人留下深刻印象。第五篇章通过数字展览和互动体验让观众深入体验文字的奥妙与灵动,同时还通过多种媒体和技术手段为游客打造集视觉、听觉、触觉、嗅觉等多种感官于一体的体验模式,使游客身临其境地感受汉字的能量。

市民捐献的古籍成为此次展品

值得一提的是,展览首篇展出的《汲古阁藏板》说文真本有些特别,这本古籍是由奉贤区南桥镇本地市民王勤仙女士捐献的,她于5月22日下午将家中珍藏多年的7册线装版《说文解字》捐赠给奉贤区博物馆。

“这个书是我爷爷传下来的,是明末清初的,到现在也有300多年了。”王女士表示,这套书在家中尘封多年,保存不易。当了解到博物馆汉字文物展览即将开启,她便想把这套书捐赠出来。“捐赠给博物馆,让我们中国的子孙后代,了解我们中国的文化。”

据悉,《说文解字》由东汉许慎编撰。许慎(约公元58年—147年),字叔重,汝南召陵(今属河南郾城)人。早年师从经学大师贾逵治古学,博通经籍,时人有“五经无双许叔重”之誉。

“这套古籍是明代毛晋的汲古阁版本,是非常珍贵的。”奉贤区博物馆馆长张雪松告诉记者,王女士捐赠的《说文解字》应是清代中期重新印刷的古籍,字大漂亮、品相完整。“这套珍贵的古籍也在这次展览中跟观众见面。”

除了王勤仙捐赠的古籍,本次展览中还有奉贤区柘林镇柘林遗址出土的文物。据张雪松介绍,本次展出的是柘林遗址出土的良渚时期的陶器。器物的底部有刻画符号,起着印记、记载或者记录的作用,是文字出现前期的重要印证。

精品文物抢先看

商武丁隻(獲)虎卜骨 天津博物馆藏

甲骨是中国古代占卜所用的龟甲和兽骨。1899年中国近代金石学家、鉴藏家和书法家王懿荣发现了甲骨刻辞,被誉为“发现甲骨文第一人”。此卜骨便为王懿荣旧藏,所刻卜辞记录了一月己未日在而这个地方贞问贵族雀是否能猎获老虎等事。

镈钟(上)、带盖方壶 随州市博物馆藏

出土于湖北随州市枣树林M190墓地。这批考古材料弥补了曾国春秋中期考古材料的空白,使曾国成为考古学文化序列最完整的周代封国,建立了中国南方周代青铜考古学的文化标尺。枣树林墓地的考古发现在曾国乃至周代考古领域具有重大意义。

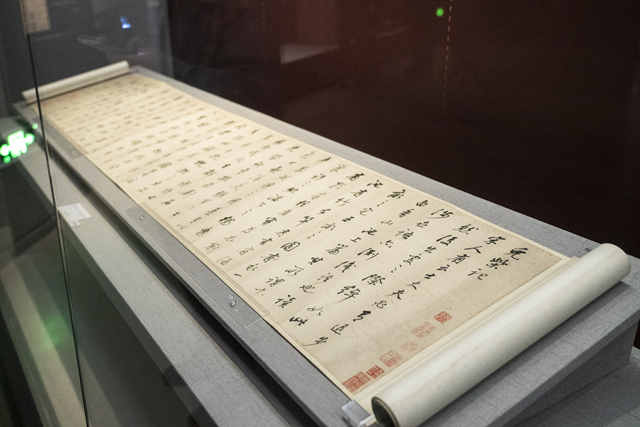

《行书兔柴记卷》(明)董其昌 平湖市博物馆藏

明代纸本行书卷。作者董其昌(1555-1637),字玄宰,号思白,华亭(今上海松江)人,万历进士,官礼部尚书。工书画,精鉴别,被称“明末四大书家”之一,亦善画山水。此卷是董其昌谈画与园林关系的文章,提出了“公之园可画,而余之画可园”的主张。行书左侧落款“董其昌”,下放钤朱文方印“董其昌印”和“玄宰”,卷左右两侧有多个鉴藏印记。

贴士 即日起免预约入馆

据了解,本次展览展出具体时间为5月26日至10月8日,展览地点在上海市奉贤区博物馆B栋二楼。

好消息是,这次市民参观新展不用再拼手速抢预约名额了。记者从奉贤区博物馆方了解到,即日起,奉贤区博物馆实施免预约入馆,观众无需预约,即可入馆参观。

需要注意的是,记者前往探馆时穿着短袖上衣,当天温度据上海中心气象台预测,市区在18℃附近,郊区在13-18℃之间,预计白天最高气温可达27℃。然而,记者刚走到展区入口处就明显感受到体感温度要比外面低不少。随后经过采访,记者知晓了答案。

奉贤博物馆馆长张雪松告诉记者:“这次的展品当中有很多书画,包括有机质文物。那么这些文物呢对保存环境的要求是非常高的。所以我们把文物安全保护放在第一位,展厅的温度会适当的比平时更低一些,光线的亮度也会更暗一些。这是我们对文物保护的要求。所以提示观众们来参观的时候可以多带一件衣服。”

青年报·青春上海记者 刘秦春/文 常鑫/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐