漫读愚园路,品味文化大师施蛰存的世纪人生

青年报·青春上海记者 郦亮

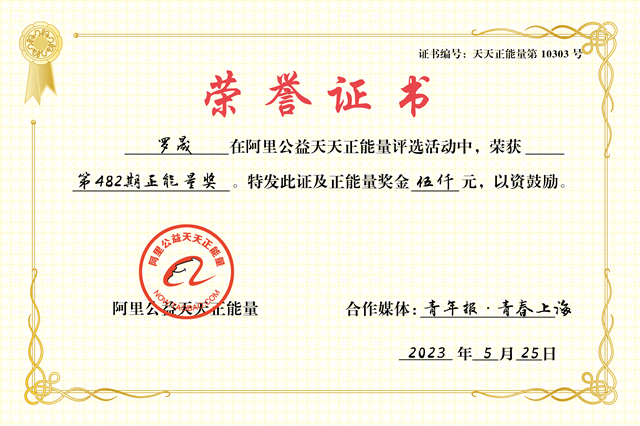

今天,生命书屋“人生读书会”聚焦文化大师施蛰存。今年是施蛰存逝世20周年,在长宁区江苏路街道愚园路党群服务中心,施老当年的邻居们汇聚于此,读经典、听讲座,品味大师的世纪人生。

愚园路1018号岐山村就是施蛰存故居。2003年,即将百岁的施蛰存告别了这个世界,留下了一个作家、翻译家和教育家的背影。作为从“五四”时代走过来的文化老人,施蛰存是一位大师。在文学上,他是“新感觉派”的代表人物,《石秀》《梅雨之夕》《将军底头》等小说已成现当代文学史上的经典。而作为学者,其学术成就与钱钟书齐名,有“南施北钱”一说。

施蛰存先生于1952年调任华师大中文系教授,1981年创办了国内现在唯一的词学研究专业刊物《词学》,其间,桃李满天下。记者在现场就遇到了施蛰存的学生、华师大中文系周圣伟教授,忆及自己的这位恩师,周圣伟感慨万千。

施蛰存成为周圣伟的导师后,曾指定他读三本书——《论语》《唐人小说》《聊斋志异》。周圣伟听到书名,信口回答:“这三本书我都看过了,还蛮熟的,不信您考我。”随即,施蛰存笑着说:“不是叫你看内容。这三本书代表了古汉语在三个不同阶段的口语特点。”受到先生指点,周圣伟醍醐灌顶,并作了《古汉语拾零》的读书笔记给先生批阅。

都称施蛰存是“施大才子”,施先生的学问究竟有多好呢?周圣伟记得有一次,他读没有标点的《新唐书》,碰到“第五”一词,心想古人没有如此表述的习惯,因而难以断句,遂向先生请教。施蛰存随口就说:“看到第五琦是吧?那是姓名,第五是复姓。”周圣伟恍然大悟而由衷佩服。

施蛰存的长孙施守珪先生也来到现场。他告诉青年报·青春上海记者,印象最深刻的是祖父给他开的《古文观止》课。那时,施守珪只有七八岁,祖父每周会有两个晚上给他讲课,给他奠定了深厚的国学基础。后来施守珪先后在上海书店、海南出版社和上海古籍出版社工作,成为施家后人中唯一继承施蛰存衣钵的人。他透露,目前他正在参与祖父书稿的整理工作,越是整理,越是觉得祖父的学术是富矿,有源源不断的内容可以发掘。

施蛰存晚年曾将他的学术用“四扇窗”来比喻:“东窗”是东方文化和中国古典文学的研究,“西窗”是西洋文学的翻译工作,“南窗”是指文艺创作,“北窗”为金石碑版研究。今天的读书会也据此举行了一场游园会,在施蛰存故居及周边设置了“大师大家说”“小小翻译官”“漫读愚园路”“节气手工课”等实体社区“四窗”空间,让读者品鉴施老的文学和翻译作品,也感悟他大气谦和的人生态度。

作为施蛰存的老邻居和忘年交,“全国最美家庭”获得者霍白也来到了现场。本就是愚园路历史名人墙的义务讲解员的他,在活动中带大家漫游愚园路,讲述了印象中先生的另一面。“施先生家藏书非常多,家中放不下,以至于放在通往‘北山楼’的楼道里,有半边楼梯都被书堆满了。”霍白说,“与施先生熟悉后,我开始向先生借书看。先生大方,同意借,但要求一周时间内归还,还要接受他的知识考问,看你是否真看进去了。”

霍白说,施老对于爱读书的年轻人一向关照支持,他如果看到今天那么多人爱好阅读,不知道会有多欣慰。

据悉,今天的人生读书会活动结束后,部分展陈仍然会留在现场,以“生命书屋快闪店”的形式继续在社区中开展文化普及和人生教育。主办方之一中国中福实业集团生命书屋负责人李经衡介绍,生命书屋今年共将“快闪”9次,每期都以一位名家为主角,通过人生读书会、老照片复原、生命桌游等形式,探讨人生的意义。3月纪念书坛巨匠沈尹默,读书会就选址四川北路街道社区文化中心对面的沈尹默故居;4月的活动则选在女作家程乃珊成长的故地南京西路街道。

青年报·青春上海记者 郦亮

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐