品读|中国式童年的大写方式——“童年中国书系”概述

□杜传坤

阅读“童年中国书系”,自己的很多童年记忆都被点亮了,那些淡淡的、浅浅的、如光影般的喜悦与伤感,也一并被唤醒了。于是想起曾经抄录的一首诗:

人

永远无法回到过往

但过往的事物却从未消逝

我的思念不是思念着你

我思念的是过往日子的“我和你”

过往日子的点点滴滴

这样的思念

我们叫它“乡愁”

童年忆往,是一种文化的集体乡愁。

“童年中国书系”正是对一段段消隐却未消逝的童年时光的打捞。正如孙卫卫在《外婆说我是窝里横》后记中所说:“这本书里的很多事,我不写,没有人再去写,因为只有我自己知道。”为沉默的童年史发言,复活童年记忆,也是重新解读童年历史,因为记忆通常是以“历史的现在时”浮现,不可避免带有想象、修正和选择。尽管如此,童年在我们的心中依然无比真实,真实得好像只能用散文来记叙;记忆中的童心如此鲜活,鲜活到也可以儿童散文来命名。阅读“童年中国书系”近期出版的新作,再次确信,这些是好的散文,也是好的儿童散文。

或许正因我们对于童年的想象与对儿童形象的建构,反映了“人类对于时间的诠释与掌控、对于‘成长’的理解”,这也直接关系到“成人如何定义、定位自己”,所以人类自步入现代社会以来,“再没有比思考儿童更认真的事”。“童年中国书系”是以汉语向世界讲述中国儿童的童年,是从儿童文学角度书写乡土童年,然而其意义主要不在于抒发乡愁,而是让小读者感受美文之美与童心人性之美,在祖辈别样童年的映照下了解自己从何处而来,体验人类童年共有的心灵与情感,汲取精神成长的智慧与力量。

本书系既是对当代中国童年风景的再发现,也是对“五四”以来中国散文文脉,尤其是冰心先生所开创的美文风格的承继与创新。《寄小读者》作为我国现代儿童文学史上第一部儿童散文集,被视为有着明确的儿童本位意识、体现了浪漫主义真善美文学观念的一代美文。现代儿童文学的发展也常被认为是外源性的而非内发性的,然而我们很难想象一种文学完全靠外力影响就能诞生出来。例如,冰心散文以及“童年中国书系”中的“儿童之爱”与“童心之美”,与传统文化中的“慈幼”思想、李贽的“童心说”、阳明心学等分明有着血脉绵延。再比如,冰心散文中清丽典雅的语言风格,也浸染着源自汉语文学语言的底色。曹文轩曾言,“语言最小的意义,大概可见一个人的气质,而最大的意义则可见一个民族的气质。古代汉语曾在我们这个民族的气质形成中起到过看不见但却极深刻的作用。”所以,儿童文学如能从凝重、端庄、雅致、斯文的古代汉语中汲取营养,就能更好地唤起儿童对母语的美好感觉与敏感性,在孩子的内心培养起对文化身份的认同。

在“童年中国书系”里,我们看到了汉语言的五彩斑斓,而且有着浓郁的地域风味。例如王立春《站在春天的开头》里,讲到父亲给“我”取名字的周折:

最后实在没名可起了,顺势一拐,就把我安在了节气上,像个说明书似的,管我叫了个“立春”,……从此,我成了春天的第一个节气,好像春天一来,我就该有反应了,精神抖擞着,准备浑身发绿。

充分彰显了东北女性特有的豁达泼辣、幽默风趣的语言风格。

童年与成年不仅是生物学上的一个年龄阶段,也是历史与文化建构的一段时期。中西之间、不同群体和思想派别之间,对童年的理解都不尽相同。现代儿童文学的产生及其存在,是基于对儿童与成人、童年与成年之间差异的认识。深受西方二元对立思维方式影响的现代童年观,对童年异质性的过度强调,存在把儿童文学变成贫乏文学的危险。对于优秀儿童文学“浅语的艺术”“极清浅而又极深刻”“由高向低的攀登”这些特质,它更多关注“浅语”而忽略艺术,强调“清浅”而忽略深刻,重视“由高向低的俯就”而忽略艺术的攀登,也就谈不上“为人类提供良好的人性基础”。这样的儿童文学只能是“小写”的文学。

中国古代对成人儿童之间的差异虽然早有认识,却很少将之视为彼此对立的矛盾两极,而是你中有我、我中有你,可以相互转化。因此,中国传统文化看待童年的方式、对童年与成年关系的理解。某种意义上,超越狭隘的童年观,认识到儿童和成人都扎根在唯一的和相同的世界里,从人类角度捍卫儿童的独立自主,既尊重二者之间的差异也认同共性,是“中国式童年”大写方式的题中应有之义。“童年中国书系”让我们在乡土中国与汉语童心有机凝结的童年记事中看到了这种大写方式博大厚重的一面,其中的儿童主人公和他们的童年伙伴,往往既有天真单纯朴素的一面,也有着深刻复杂的心性与改变命运的强烈渴望,在与成年生生不息的循环中又在不断改变着童年的样态。

“童年中国书系”生动呈现了不同时间、地域、性别、民族的多样化童年,构建了全景式、散点式、语境化的童年样貌,丰富而真实。比如徐德霞渤海湾附近的小村庄,黑鹤的内蒙古草原,孙卫卫的陕西乡村,张晓楠的黄河滩,张怀存的祁连山下漠北草原等。同时,对中国式童年的书写,又是置于“童年中国”的视域下,即童年视角中的中国,所以它们又汇聚成了一幅儿童文学场域内的“中国文学地图、社会文化长卷”。三三的《我一直想知道的那件事》,通过“我”对舅舅、母亲、外婆的追忆,串起了一家三代人的家族生活史。在多样、流动的童年样态里,也有着较为普遍的东西,例如,由纯真童心包裹的美善合一的审美伦理,乡村童年脆弱而又可以穿透贫瘠与苦难、突破局限向阳生长的巨大力量等。直面童年的种种真实,而非仅仅描摹我们想象中应然的童年,无疑是“中国式童年”大写方式的重要体现。

“童年中国书系”很大程度上是成人与童年自我的对话,是自己穿越回童年,将自己连同周围的一切呈现给读者看。而这并未消解作品的“儿童性”,因为对成人作者而言,“儿童就在你的灵魂之中”,无须刻意凸显。德勒兹《电影2》曾引用费里尼的观点,认为:“童年皆存于内心,与成年、老年或青少年的我们并存”,也因此,“我们被记忆建构:我们同时是孩童、青少年、日渐衰老与成熟。”成人作者唤醒内心童年,与童年自我展开跨时空的对话,通过回忆书写建构读者的同时也建构自我。这样的回溯性书写,融入了成人的经验和反思,是成人与儿童双重视角的叠加,也必定超出了纯粹儿童视角的内涵。但谁说儿童只能读“完全儿童化”的东西呢?就连格雷厄姆的儿童文学经典之作《柳林风声》不也“毫无疑问地隐藏了一些连作者自己都未意识到的深度”吗?可这恰恰是本书“何以在每一个时代都能吸引读者的主因”,“即使是成人读者在读了第十次、第十二次之后,也会领悟到他还未触及这部微妙又复杂的作品的最深处。”正是这种叠加视角赋予作品的“深度”,亦彰显了中国式童年的“大写方式”。

即便如此,在面对当下儿童读者的接受时,成人的童年回忆书写依然是有难度的。为此,书系中很多作品在叙述方式上做了考量,以求更与今天小读者的生活经验与阅读兴趣相契合。例如李学斌的《绿皮火车》,就有意规避儿童散文常采用的过去完成时的叙事写法,而以现在进行时的样态呈现;淡化久远的时代背景交代,消弭读者的距离感;减少静态乡村景色风物描写,重视动态、趣味、真情、义理等。整个书系散文,都不同程度淡化了传统散文的抒情传统,融合了小说的艺术手法,强化了其叙事性和写实性,亦有对童话手法的借用,将现实与幻想结合。这些都可视作当代文化语境下儿童散文艺术的可贵探索。

我们期待,以美文形式开启的中国式童年书写能继续下去,也期待未来能看到与既有的童年回忆散文有所不同,也与当代流行校园小说不同的“书写当下童年”的美文。

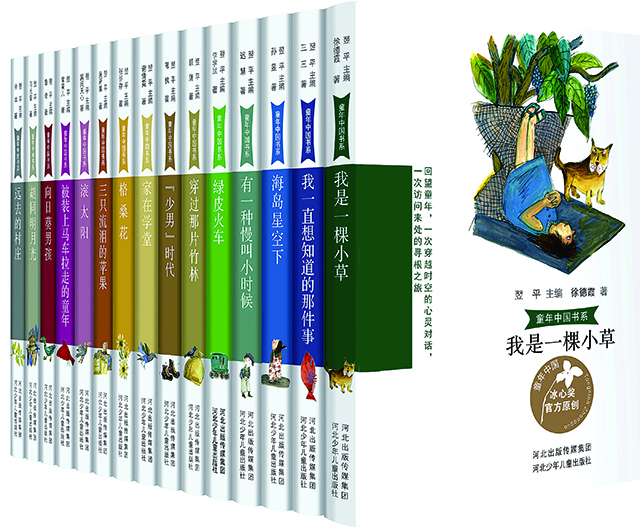

“童年中国书系”共50册,河北少年儿童出版社,2019年-2023年陆续出版。本文作者杜传坤:山东师范大学教育学部教授,博士生导师。出版《中国现代儿童文学史论》《20世纪中国幼儿文学史论》《绘本赏析与阅读指导》等著作教材多部,主持国家级、省部级社科基金项目多项。荣获第五届蒋风儿童文学奖(理论贡献奖)。

杜传坤

来源:青年报

- 相关推荐