品读|山顶和心头的几点雪——李少君先生印象

□江汀

我第一次读到李少君的诗,是那首《傍晚》。我忘了那是在什么情境下读到的,但这首诗的意境,却深刻地留在了脑海中。“黑暗如墨汁在宣纸上蔓延”。这是一组典型的东方古典意象,你能够准确地想象出那样一幅画面。但是,这首诗打动读者,并非仅仅依靠其修辞方式,而是凭借叙述中呈现出来的明晰而深刻的情感。

我们来温习一下《傍晚》:

傍晚,吃饭了/我出去喊仍在林子里散步的老父亲//夜色正一点一点地渗透/黑暗如墨汁在宣纸上蔓延/我每喊一声,夜色就被推开推远一点点/喊声一停,夜色又聚集围拢了过来//我喊父亲的声音/在林子里久久回响/又在风中如波纹般荡漾开来//父亲的答应声/使夜色似乎明亮了一下

巴勒斯坦诗人达尔维什曾经这样理解这首诗:“这首诗,实际上是你跟黑暗在争夺你父亲。你想想看,你喊他一声,实际上是你去向黑暗争夺他。因为他是在晚上去散步的,你喊声一停,黑暗就把你父亲吞没了。你再喊,你又想与黑暗争夺你父亲。最后,你父亲答应了,那么黑暗就完全退却了,相当于你就胜利了。”

如今已经去世的达尔维什,是当代最重要的阿拉伯诗人之一。他说得很对,这首诗里面有三种力量——我、父亲、黑暗。一种黑暗带来的焦虑笼罩了这首诗,这是我们人类意识中的一种普遍焦虑。这首诗像是一个梦境——父亲应答了,你便醒来了,这首诗也就结束了。“欸乃一声山水绿”。

这首诗的结尾,还让我想起同时代作家李宏伟的另一首诗的结尾:“我必须每一次都喊应你,我每喊你一声/就给出一次全部的我,你每答应一声/我就得到一个全新的你”。尽管这两首诗的主题并不相同,但却共同构成了一个更大的圆环。

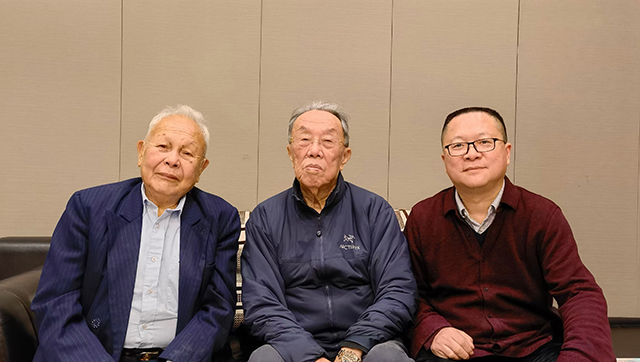

而我第一次见到诗人李少君,是在2014年底的北京。也许当时我并没有将他与《傍晚》的作者完全对应起来。在那场诗歌活动上,我们并未过多地交谈;但一段时间之后,我才明确地意识到,自己收获了一份来自前辈的珍贵友谊。

作为青年写作者,在刚开始写作生涯时,来自外界的善意是难得的。正如我在别处谈到过的,从十九岁开始写作之后,我经过了一段沉默的旅程,学会了观察和辨识,见识过几批诗人、几种诗人圈子。最终向你伸出友谊之手的人,其实屈指可数。但正是这一切,教会了你如何认识自我和世界。

这些年我看到的当代汉语诗歌写作,作为一种文学生产机制,已然高度体系化。三种形式的文学制度层级分明,它们对年轻人并不友好。因此我想,我们必须尽早认识自己的个性,并且在漫长的时间里保守它,毫不改变。而另一方面,我们也不可避免地要继续前行。一种可能的方式是,你慢慢深入时日之中,像茶叶在热水中慢慢舒展开。我现在回想自己这不算长也不算短的诗歌生涯,对我来说,李少君正是那位教会我去接受善意的人。

自认识他以来,我见过他帮助了大量的年轻诗人和小说家,丝毫不计回报。虽然,对于文学编辑来说,提携优秀的青年作者是一种天职;但是,能够真正做到这一点的人,一定拥有一颗公心。而且,只有当你真的履行过自己的职责之后,你才可以毫不在意于世俗得失,才能够去成为“另一个人”。

我所认识的李少君,完全超脱于诗歌现场特有的那种紧张的位置感。很快我也明白了,李少君是一位孜孜不倦的行动者。这样的特质,使得他天生就是一位优秀的编辑家。时至今日,我认识李少君已经八年有余。这些年,我自己也一直在北京从事文学编辑工作。尽管同在北京,我和他见面的次数却并不算多。我们的交往,仅仅是一种文学交流,实际上这也是我们各自生活的常态。

李少君不止一次在诗歌中提到“隐士”。还记得2018年,李少君的新诗集《海天集》出版后,在单向空间书店举办了一场新书发布会,我受他邀请前去朗诵诗作。当时我特意选了一首《西山如隐》,显然,这是北京生活的一种悖论式经验:

若可选择,我愿意成为西山

这个北京冬天里最清静无为的隐修士

端坐一方,静候每一位前来探访的友人

让他们感到冒着风寒专程赶来是值得的

再往前检视,在此前的诗集中,我读到了《隐士》《新隐士》和《隐居》这样的诗篇。在《云国》中,他又写道:“至少,隐者保留了山顶和心头的几点雪”。可以说,“隐”就是那个关键词,这正是理解李少君的写作和生活的另一个重要入口。

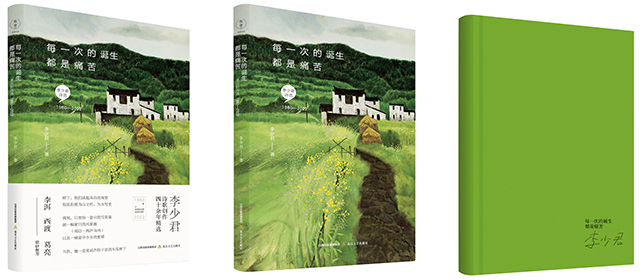

作为诗人和作为编辑家,他必须一分为二。作为隐士和作为行动者,他还是必须一分为二。又或者,这是我们所有人共同体验的一种现代性命运,就像卡尔维诺所揭示的那样。在当代现场,李少君提供了几个可供讨论的观念,例如他已经命名诗集的《自然集》和《草根集》,而它们还会随着时间继续变化,呈现出新的意义和价值。他也策划了多种重要的诗歌公共事件,努力把诗歌推向大众传媒视野的前沿。然而,人们也终将明白,他一直拥有两种对称的风景。

最后,我想引用自己喜欢的另一首李少君诗作《敬亭山记》,来作为这篇短文的结尾:

我们所有的努力都抵不上/一阵春风,它催发花香/催促鸟啼,它使万物开怀/让爱情发光//我们所有的努力都抵不上/一只飞鸟,晴空一飞冲天/黄昏必返树巢/我们这些回不去的浪子,魂归何处//我们所有的努力都抵不上/敬亭山上的一个亭子/它是中心,万千风景汇聚到一点/人们云一样从四面八方赶来朝拜//我们所有的努力都抵不上/李白斗酒写成的诗篇/它使我们在此相聚畅饮长啸/忘却了古今之异,消泯于山水之间

江汀,1986年出生,现居北京。2005年开始诗歌写作,有作品在《诗刊》等数十种刊物发表。出版有诗集《来自邻人的光》《北京和灰尘》,散文集《二十个站台》。曾获十月诗歌奖、丁玲文学奖诗歌奖等奖项。

江汀

来源:青年报

- 相关推荐