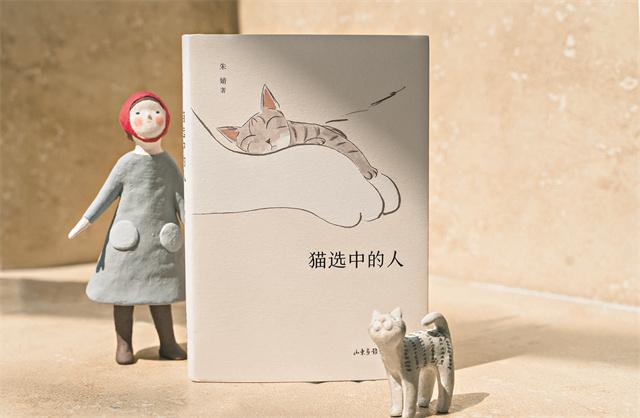

品读|在恰当叙事中映照人物复杂处境——朱婧小说集《猫选中的人》读后

□赵依

在《猫选中的人》里,朱婧将十一个中短篇作品分别收入四个小辑:“风吹过了的瓷裂”书写家庭关系中的裂隙;“一切的预演发生在那个薄雾弥漫的清晨”弥合细微与永恒的意义;“可最后一粒石子,总会悄然落下”致敬生命中经历的可贵教导;“东京是海,我们是海上的浮舟”纪念远行与浮沉……

以女性主义的方法进入叙事主题,朱婧创造了丰富的人物群像,使叙事主题围绕“消失的她们”展开。例如,指向夫妻隔膜的《危险的妻子》和《我的太太变成了鼠妇》,分别以女性友人的谈心和丈夫对妻子的观察切入,呈示那些在世俗价值体系中应属姣好的女性,在毫无阻碍地抵达了“世人认为的正确而美丽的人生的每一个节点”后,只能通过隐忍算不上幸福的日常来守护家庭,有的“需要去给失败的婚姻求因”,有的“却不想去窥探”,还有的“同时拒绝看到、听到、说出”,从而避免触碰隐秘,通过遗忘来求生。朱婧并非讨论某种单纯的胆怯心理,而是将女性自我价值的丧失过程进行了较为完整的精神建构。

显然,朱婧笔下的女性之所以消失,不仅在于她们不被丈夫、孩子“看见”,更为真实而客观的原因还在于,当她们一旦被精细地赋予了女儿、妻子、母亲等角色及称谓,便不得不艰辛地履行职能,进而一步步走向丧失(如《猫选中的人》里将猫的生产与人的生育并置);而她们中的相当一部分还要兼及承担某种社会职能(如《葛西》里的科研工作),需额外与其他社会角色进行复杂角力,在损耗精神和心理资源的同时恪守体面,由此加剧种种难以言说的局面中的创伤。她们有过美好的时候,如《一日与永恒》中那样“彼时仗着青春自由,聪明洞察,敢刺穿所有”,但“离别的真实来临、变化的不可控制”却又如此激烈而不可转圜。《光进来的地方》和《鹳》具有互文性,两部作品将“失去妻子的丈夫”和“失去丈夫的妻子”进行对照,要么从记忆里得出“我们像活在作为夫妻的概念和身份里”,要么牵连出儿童的视角,使女性在生育之后消失,使孩子过早地拥有某种观看的“目光”,揭开原生家庭的刺痛。解决的办法之一,如同《光进来的地方》所示,结尾的目光只得穿透此刻所在,转向街道和他者,然后被光重新照拂。

危机时刻还在于生命的逝去和转身告别,朱婧由此关切于失恃的孩童。作家似乎执着于六岁左右的儿童心理,将其抛入被陡然中断的平凡日常中进行观察,如同《在那天来临以前》从备孕写起,在变故中呈现家庭形态,写父亲的沉浮,写“我”从童年的丧失而至长大后对女性老师自然而生的微妙情愫。《猫选中的人》则透过城市和时代变化,表达出子女心理上的淤积,人生的“重写”仍要回溯当年父亲所决定的户籍,使之终难成为“一个真正的那个城市的人”。朱婧或许将师生关系作为心理补偿的路径,《先生,先生》和《细路秘径》均是对师生关系的开掘,前者近似非虚构和杂文式的叙述带有作家的生命印记和持重心情,后者则在虚构中构建某种同在的微妙感应。而《葛西》与《先生,先生》又共有某种真切的文学体验,以远方视域,排演截然不同的渊源和关系。

围绕“消失的她们”,朱婧构建出充盈的细节,将女性所作的不被他人觉察而又真实存在的诸多牺牲进行呈示。例如,女性的皮相在婚前被视若重要的优点,却在生育后不被丈夫给予丝毫的注目(《危险的妻子》),那些“白瘦幼审美标准”不断物化和损伤她们(《我的太太变成了鼠妇》),以及《葛西》里女学生的姣好却招致权力关系的倾轧,而那句“总失去最重要的细节”道出伴侣的普遍失职。朱婧的小说擅于经由各类细节担负叙事的意义,并在一定的时间跨度和叙事空间里腾挪,实现故事人物在不同人生阶段里的自叙、辨认和对话,从而把控速率,使人物、情节、结构、语言等因素黏合为叙事的有机整体,呈现作家的洞察、苦心、颖悟和价值判断。

为此,朱婧在小说里嵌入了丰富的前文本,作为叙事的意象、前情或同构,形成文本的复调。如余光中《鬼雨》、莎士比亚《辛白林》、电影《鬼魅浮生》、弥尔顿《梦亡妻》《长腿叔叔》和《地下100层的房子》等,或被用作拟象的来源,或是人物共通的情感逻辑,或是建立对话、发生故事的关键契机,或干脆成为谎言与幻象……小说的基调、氛围由此铺开,并延展至结局的敞开性,例如小说《鹳》中借用了《安徒生童话之鹳鸟》《塔可夫斯基日记》等进行象征,并同时在终结叙事的进程中不断进行颠覆,使丧失转化为某种创造。小说集中,朱婧多次提及“丧失”,“丧失”成为作品的同题和母题,好在作家对此的态度是转化性的,“丧失的过程,也可以是有创造性的”,“丧失的过程,就是一次又一次利用回忆重新勾勒事物的轮廓,雕琢细节,它比真实生动,比想象贴切……”因而朱婧采用的语言是散文式和抒情性的,并往往使用充满意味的单字对故事人物进行命名,使读者将注意力从故事性转向讨论的空间,看到人的差异性,渐次体会那些激情主导、亲密主导、承诺主导的亲密关系的错落。所以朱婧无意在小说内部完成对故事的完整叙事,而志在调用读者的质素去共同创造悬置的空间,从而将目光吸引至那些细微而不易觉察的地带,关切女性的主体性和自我价值建构。

此外,在与小说集《猫选中的人》同名的小说中,朱婧围绕“形而上的猫崇拜”建构了宠物、动物之于人和无条件的爱之真相。以人的内心世界的缺口和缝隙,呈示“猫”等动物形象实乃人物展开防御机制的路径和对象,以此归于本我的生存状态——有关“猫”的投射与移情,不可不谓是作家对当下某种亚文化症候的应对、思考与回答。文学的效用也在于此,在恰当的叙事时空中,更好地映照人物的复杂处境,这对于朱婧便是,宽慰那些“消失的她们”,诘问她们身与心的创伤。

赵依,青年评论家、副编审。

赵依

来源:青年报

- 相关推荐