手拿抄网、穿着拖鞋下田,这群学生在池塘边写“论文”

青年报·青春上海记者 陈泳均

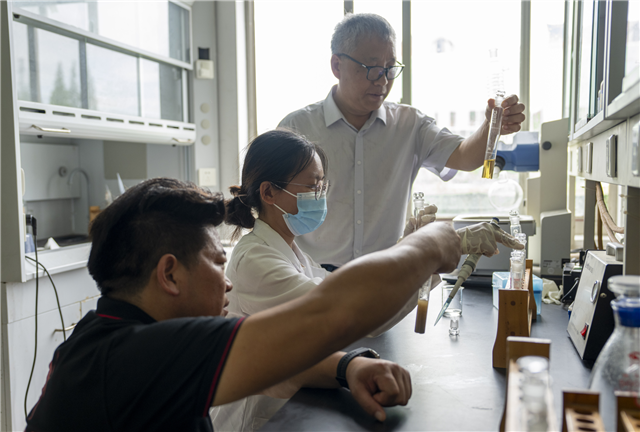

头戴草帽,手拿抄网和铁锹,穿着重达7斤左右的下水裤,一群来自上海海洋大学社会实践团的学生在崇明河蟹科技小院忙碌着。巡视池塘、喂料、清理塘中的杂草和污垢、在实验室测定饲料总脂……记者了解到,上海海洋大学“支”农爱农,水产养殖劳动实践及技术推广社会实践专项实践团的学生不仅参加生产实践,研究和解决生产中出现的问题,还将结合所学专业知识,开展专题学习,并对崇明水产养殖产业的建设提出建议。

穿着满是泥泞的拖鞋下田

池塘间的课堂很“接地气”

湿答答满是汗水的衣服,走路时满是泥泞的拖鞋,这是这群社会实践团学生的工作常态。在上海崇明河蟹科技小院,为了完成各自的社会实践任务,实践团的学生需要巡视池塘、喂料、清理塘中的杂草和污垢。

社会实践团成员孔娣今年9月份将进入研究生二年级,她对脚下的这片土地有着很深的感情。无论是小院的养殖面积,还是河蟹养殖的研究方向等,她都了如指掌。“目前我们崇明河蟹科技小院养殖塘面积约50亩,研究的主要有河蟹亲本培育、家系、稻蟹、六月黄和扣蟹养殖。我们每天对78个养殖塘早晚各巡查1次,每个塘至少要停留5-6分钟,这样算下来仅巡塘就要至少两个小时。”

50亩的池塘分散在四周,步行还需要一定的时间。为了“争分夺秒”,基地里的7辆电动车就成为大家的交通工具。“很多知识不是在教室里教的,只有实实在在、老老实实待在池塘边,书本里的知识才会活起来。”每当有新内容,成永旭、吴旭干等老师就会在池塘边等着大家,让学生们抄网,把螃蟹捞起来,一一讲解。

记者了解到,今年上海海洋大学共收集和孵化校院两级各类项目119个,涉及理论宣讲、乡村振兴、生态文明、社会治理等领域。目前,已有近千名学生、数十位专业指导教师奔赴全国20余个省市自治区开展社会实践。

池塘边晒黑的脸庞

在劳动中培养“吃苦”的精神

夜晚巡塘、早起巡塘、傍晚喂饲料,其余时间观察螃蟹摄食、打斗……对于上海海洋大学水产与生命学院刘祥平同学而言,通过在科技小院的社会实践,他不仅学会如何成为一名“养蟹达人”,还在劳动中培养了吃苦精神。与在学校相比,刘祥平明显晒黑了。但当提起自己养的那2250只螃蟹,他立刻神采飞扬起来,“今年年初,我就将我的实验方案给了我的课程导师——吴旭干教授。吴教授仔仔细细地看完了我的方案后,对我说‘大胆去干吧!’这给了我很多信心。在社会实践项目还没有启动之前,我就找到学院的团委书记,希望能参与社会实践,在科技小院干点实事。”

近期,在导师和师兄师姐的帮助下,刘祥平根据将近7000字的实验方案,在基地的15个网箱中养下了2250只小螃蟹。“河蟹养殖更多需要的是细心和耐心,每天的工作并不复杂,但却需要我们日复一日的坚持。”

在社会实践团里,还有5位是其他非水产专业的学生。外国语学院学生郭东京就是其中的一位,城市里长大的他,虽然也接触过农业,但“摸虾养蟹”却还是头一回。烈日炎炎下,他穿着又硬又厚的下水裤劳动,感受到了农民劳作的不易,也体会到了学校“水产养殖”专业的意义。“尽管我做的只是些像除草这类简单的工作,不过能为这片蟹塘的养殖做些事,我觉得很有意义。”

上海海洋大学团委副书记陆烨说道,“希望借助社会实践平台,把培养学生、科研和服务乡村振兴这三重目标有机结合起来。通过研究生服务团队在农村常驻,为农民提供零距离、零时差、零门槛、零费用的科技志愿服务。本科生实践团队利用寒暑假,进驻科技小院开展科创和实践,培养支农爱农情怀和‘自找苦吃’的奋斗精神。”

青年报·青春上海记者 陈泳均

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐