品读|经意与不经意之间——王旭烽老师印象

□诸山

那应该是2009年秋天的印像。

当她迎面走来的时候,你并不能准确判断她的年龄。她留着齐耳短发,身穿浅灰呢绒上衣,领口围一方偏绿的印花丝巾,两端并未系在一起,好像也没有散开,介于经意与不经意之间那种,随着搭在右臂弯上一只泛白的挎包的颤动而轻轻颤动。乍看上去真没多么引人注目,可也的确有点与众不同,因为她的眼神闪耀着超然,甚至闪耀着那么一点点冷。她就这么从你身边飘然而过,恍若天空中划过一片云彩。

最早听闻王旭烽的名字还是在山东工作期间,那时第五届茅盾文学奖获奖名单刚公布,我从报纸上注意到“王旭烽”这样三个字,还以为这是一位男性作家。“王旭烽”这个名字阳刚响亮,充满军人气质,令人印象深刻,心生崇敬,后来知道王旭烽的确来自军人之家,父亲还是参加过抗日战争的老八路、战斗英雄。我从未奢望某一天能结识作家本人并成为同事。又过了两年,学校召集了一场生态文学专题圆桌讨论会,我才惊讶地发现,坐在对面的女士似曾相识,很快便与先前的印像重叠,没错儿,她就是著名作家王旭烽。王旭烽居然和我住在同一个叫做“吴越人家”的小区。那时她已经离开浙江省作协,正式调动至我所供职的浙江农林大学工作,不同的是一个在人文学院中文系,另一个在旅游与健康学院茶文化系。若是没有缘分,是没有机会走近的。

于是我与王旭烽就有了三种缘分:同事、朋友和老师。这三种缘分的契机是生态文化。2011年初,浙江省委宣传部和学校联合筹建生态文化研究中心,同时开展生态文化建设“安吉模式”的调研活动,从各个学院抽调有关师资组成研究团队,由王旭烽老师领衔,做主任,这是一个堪称高大上的队伍,我因此前出版过一本生态文化方面的著作而有幸进入该团队,做学术部主任,从此与王旭烽老师成为同事和朋友。在王旭烽老师的指导下,不负众望,克服了重重困难,各项任务进展顺利,取得了巨大成功。与王旭烽老师倾力合作的过程中,收获良多,王旭烽老师不仅是我业务上的直接领导,更是我学习的榜样,她对工作的极端热忱和那份坚持,她的事业心、责任心,乃至奉献精神,尤其是她看问题的角度和处理问题的方法,令我受益匪浅。毫无疑问她是我的老师。

日久天长,人事为大。有时候事情成败,关键在关系,而关系是需要梳理的。作为北方人,我有的是直筒子脾性,凡事好一根筋,若是再发表一些不怎么成熟的意见,得罪几个人就跟吃小葱那样轻而易举。对此王旭烽老师的评论是有利有弊,可能弊大于利,这等于很委婉地告诫了。与王旭烽老师意见不一致的时候也是有的,但王老师并不在意,她非常善于倾听,只要你的理由足够充分,她倒是很乐意被说服。都是为了把工作做好,谁更有道理就听谁的。她喜欢“即知即行”,任务来了最好郑重其事,雷厉风行,不要拖拖沓沓。谁在后面拖了后腿,是要被批评的。当然有时候一件事情久拖未决,并不是团队中哪个成员个人的错儿,原因可能出在学校某些管理部门那里,是他们沾染了官僚主义习气。当事人一肚子委屈。遇到类似问题时,她会立刻出面为该老师辩护。她经常说,不能让干事的人受委屈。她对同事们的好,可以写满一本书。

那时的幸运常常与王旭烽老师有关。王旭烽老师是名人,有幸与她合作过一回,已足以令许多人羡慕了,但后来我又有了一个和王旭烽老师共事的机会。学校组建了文化学院,请王旭烽老师出任院长,我则为常务副院长,再次成为王老师的搭档。学院里拥有将近2000名本科生和硕士生,百余名教师,这就不仅仅是一个科研问题了,一个学院就像一个不大不小的社区,教学、科研、学生管理、社会服务和对外交流(孔子学院)等日常事务已足够繁忙,同时预料之内和预料之外的各种问题都会接踵而至,还要迎接数不胜数的各级各类评比、检查,工作量巨大。王老师的精力之充沛常常令人惊讶。但长年累月超负荷的工作使得王老师身体比较虚弱,本来可以不必事必躬亲,留给自己多一点休息时间,她却从来舍不得闲。为避免流于形式,当时学院班子开会次数并不算多,但每次开会的时间总是延后了又延后,惯例是班子其他成员讲完各自分管的事项之后,王老师才开始布置下阶段工作,耽误饭时是常有的事,而王老师回到家后仍继续工作,饿了便随手从冰箱里取出哪一次没吃完的盒饭充饥,结果几次引起急性肠胃炎,不得不被送往医院抢救。

王旭烽老师的先生在北京工作,唯一的女儿又在国外读书,根本无暇打理自己的生活,一日,到了中午下班时间,王老师对我说:“任老师,我要到你家蹭饭去。”我说:“欢迎啊,王老师。”此后数月,王旭烽老师都在我家吃午饭。记得那一阵子学院里的事情太多,还生出一点小乱子,攸关人事,王老师处理方式没套路,方法也显“天真”,学校层面偏偏施加了压力,王老师很郁闷,连撂挑子不干了的想法都有了。趁着午饭机会我和王旭烽老师有一搭没一搭地聊着这些事情,不知是不是我的一些建议被王老师听进去了,她的心绪重新明快起来。

多年的合作经历,使我对王旭烽老师有了更立体的认识。我曾经说过,王老师本质上是一个理想主义者,无论什么事情,要么不做,要么做到极致。所有赞美一个近乎完美之人的形容词堆在一起,放在王老师身上都必定轻如鸿毛。如果唯心一点,不知这是否与她那气吞山河般的名字有所关联。

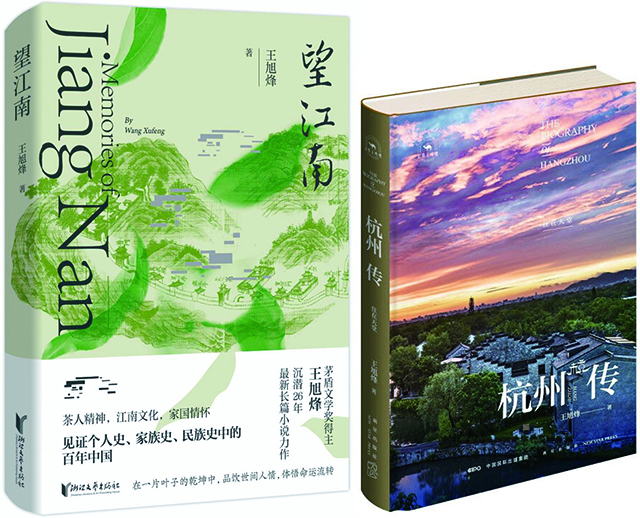

王旭烽是一位典型的“三栖作家”,独具三种身份:作家、茶人、教授。王旭烽笔耕不辍,成就斐然,迄今创作、发表各类文学作品凡逾1000万字,除了著名的《茶人三部曲》《望江南》,还有长篇小说《斜阳温柔》《绿衣人》《飘羽之重》,中篇小说集《爱情西湖》,小说集《走向诺贝尔——王旭烽卷》《曲院风荷》,散文随笔集《走读西湖》《香草爱情》《英雄美人》《绝色杭州》《书乡乌镇》《西湖新梦寻》等。在历史与文学之间,她出版了史话类作品《玉山古茶场》《杭州史话》《走读浙江》《向天台》《杭州传》等。其长篇报告文学《让我们敲希望的钟啊》《家国书》,大型新编历史越剧《藏书之家》,昆曲《红楼梦》等,同样令人激情澎湃。其作品是超越性别的,也超越时代,洋溢着强烈的家国意识、人文情怀,呈现出一种山海辽阔的宏大格局。掩卷覃思,这究竟是怎样一位作家,才能为读者呈现如此繁富多彩的文化盛宴。

不过,如此创作强度,即使正当年的男性作家也可能力所不逮,可在王旭烽老师这里,都只不过是习惯动作。她可不是一个年轻人了啊。恕我不能说出王老师的年龄,然而她早已进入忘年境界,她曾说过,我每天都要写几千字,不写,会感到陌生。我写下的每一个字、每一句话,都要大声朗诵出来。

我由衷钦佩那些忠实的文学信徒,他们用千锤百炼的语言,筑造人类精神家园。

王旭烽老师以《茶人三部曲》而知名,而她自己就是一个茶人。作为茶人的王旭烽,恐怕对熟悉其作品的大部分读者而言,是一种无法想象的存在。我曾经如此推测,在王旭烽老师那里,文学是第一位的,茶文化是第二位的。茶文化只是一种业余爱好。后来我明白,完全不是这样。如果一个媒体记者在王旭烽老师面前抛出这样一个问题:生命和茶文化,现在一定要勾掉一个,你会怎么选择?虽然这样的问题不无荒唐,但以我对王旭烽老师的了解可以断定,王老师一定会选择茶文化。在我与王老师的交往中,感受最多的甚至不是小说、话剧、散文随笔,而是茶,是茶文化。仿佛她生来就是与茶结缘的。她对茶文化的痴迷与执着,超过想象一万倍。在王旭烽老师那里,为了茶这样一片叶子,为了茶文化,宁可放弃一切。茶文化是她的信仰,是她的生活方式,也是她的生命。茶文化是传统文化的精髓,是理解中国文化的密钥。她说。

我自觉颇认识一些茶人,包括制茶工艺非遗传人,却从未看到过一个像王旭烽老师这般以生命来热爱茶的人。她不惮辛劳,孜孜以求的目标,就是让全世界的人都来品茶爱茶,让中国茶文化传遍五湖四海。现在想来,第一次在小区里见到王旭烽老师迎面款款走来,真正酷似一枚茶的叶子的行走。中央电视台曾播放过王旭烽老师任总撰稿的《茶,一片树叶的故事》,精美绝伦,什么低调的奢华,什么有内涵的温柔,都在其中了。无伤于你,却给你带来美丽,装点你的人生,升华你的人格。这,不就是茶的品格么?浙江省人大立法规定每年的4月20日为“全民饮茶日”,这一日自然成了茶人们共同的节日,会举办相关宣传活动,王旭烽老师的身影准时出现,她被身着茶服的茶文化学院学生围在中心,她自己也仿佛化身茶仙子。“今天你喝茶了么?”她笑吟吟地迎接着每一位前来的爱茶人士,极具仪式感地为人们斟上一碗热气腾腾的香茶。

作为教授的王旭烽是中国象牙塔内的一个神话。在我看来,她是一个不折不扣的教育家,一个真正的大师。王旭烽教授有自己独特的大教育观,那就是参与式、沉浸式、知行合一,美美与共,“论文写在大地上”。就茶文化教育而言,她无疑是学院的灵魂。不必赘述她如何教书育人,投入了几多心血,牺牲了几多休息时间,指导、培养了几多优秀学子,只说她几乎以一己之力创造了多个中国高等教育界的“第一”:创建了第一个本科茶文化学院,为此,她付出了十数年的不懈努力,现在学院更名为茶学与茶文化学院,进入一个新的发展阶段。创建了第一个汉语国际推广茶文化传播基地,这是国内唯一一家教育部认可的茶文化传播基地,每年都要接待世界各地的来访者和留学生。创建了第一个茶文化特色的孔子学院——塞尔维亚诺维萨德大学孔子学院,这个学院已然成为中塞文化交流的金色桥梁。

当然,说这些“第一”是以王旭烽老师“一己之力”,并不意味着这些工作全部是王旭烽老师一个人独立完成的。实际上,王老师旗帜之下,活跃着一支学养深厚和富有战斗精神的团队,但王老师在其中所扮演的角色是无可替代的,可以说,没有王旭烽老师的特殊贡献,便不可能有上述“第一”。

共事多年,作为朋友,看到王旭烽老师始终劬劳如斯,我常劝她多注意休息,平时联系的时候说得最多的一句话也是“您多保重身体”。我心里明白,王老师是不会轻易休息的。她解锁了任何限制自己工作的桎梏,挤干每一分钟中的水分,就着一杯热茶写作或思考。由于工作变动的原因,现在已经很少见到王老师了,但我还是会在逢年过节之时送上祝福,同时关注她朋友圈的动态,关注报道出来的她所参加的活动。如果有一段时间得不到王老师的讯息,我愿意相信,王老师又在默默登攀另一座山峰,在每一个旭日东升之际,眺望象征希望的烽火。

诸山,本名任重,史学博士,中国作家协会会员,历任井冈山大学人文学院副院长,浙江农林大学艺术设计学院、人文和茶文化学院常务副院长,现为浙江省生态文化协会副秘书长,浙江农林大学茶学与茶文化学院教授。出版长篇小说、中短篇小说集、杂文随笔集等多部。

诸山

来源:青年报

- 相关推荐