荐读|当编钟遇上童话——童话三部曲《光耀之童》创作谈

□鄢莉

一

大约是在我上初二那年,有一次学校组织去湖北省博物馆参观。几个年级的同学成群结队,步行三公里,从学校走到一个叫三官殿的地方,省博物馆就坐落在那里。当时的老省博远不如现在高大气派,无数珍贵文物屈尊挤在一座简陋的外廊式楼房中,展厅地上薄薄的红地毯仿佛表达着对它们最朴素的尊重。就在那儿,我第一次看到了曾侯乙墓出土的文物——诸多精美绝伦的木漆器、青铜器,包括当时被称为世界第八大奇迹的一套编钟。记得参观完回校途中,天降大雨,一路上我几乎被淋透了。于是初识楚文化的震撼便与湿淋淋的感觉交缠在一起,深深留存在了我的记忆之中。

多年之后,当我动心起念准备写一部以楚文化为背景的儿童小说时,目光又被拉回了那个参观博物馆的下午。我曾看到的硕大的编钟群在脑海中幻化为一串金属风铃,它成了我灵感的第一个触发点。后来,我又在翻阅楚史的过程中发现了公元前506年吴楚之战中的一个细节:吴军攻入楚都,王宫动物园里的动物也被驱赶出来,和楚人一起逃亡。刹那之间,风铃和逃亡的动物这两个意象结合起来,在它们的激发下,一个楚国末代小公主的形象萌发了,她就是我的奇幻儿童文学作品《光耀之童》的女主角灿童公主。在小说中,编钟形状的风铃作为母亲的遗物,一直长伴她左右,而逃难的动物则常常出现在她的噩梦里,成为她不幸身世的一种暗示。

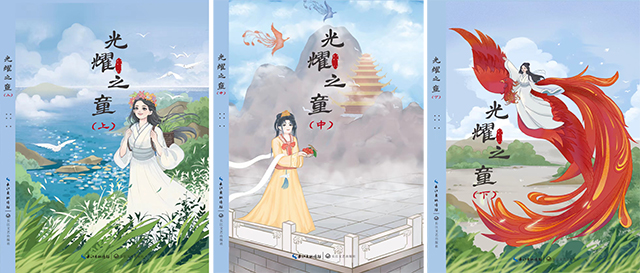

我创作《光耀之童》经过了漫长的过程,从最初构思到动笔写作,到多次修改,再到2022年底被长江文艺出版社出版,以及今年6月获得湖北文学奖儿童文学提名奖,至少经过了十年时间。小说采取了三部曲的形式,近五十万字,加上尚未出版的中短篇小说形式的番外篇和续篇,字数超过六十万字。在小说准备和写作阶段,我参阅了楚史、《山海经》在内的大量图书资料,也游历了湖北、安徽的多个楚国故地。就是在一次次的阅读史料的过程中,一个虚拟的广阔世界逐渐成型,八个风俗各异的国家显露轮廓,灿童公主和一群各国少男少女面目清晰,最终成就了《光耀之童》的故事。

《光耀之童》可以看作是我对创造楚文化的楚国先人致敬,并且意图在少年儿童群体中弘扬、传播楚文化的作品。由于奇幻文体的需要,小说对历史采取了架空的处理,但是,小说中虚构的四分五裂、群雄并起的世界就是对中国战国末期的映射,女主人公所在的靠开掘“七宝之山”矿藏由贫转富,拥有广袤国土和强大金甲军团的南方“光耀之国”就是暗指的楚国。与之相对应,小说中描写的位于西方、靠养马强盛,最终统一天下的嚣雷之国就是暗指的秦国。小说故事便是从光耀之国和迅风之国的战争(吴楚之战)开始,到嚣雷之国入侵光耀之国(秦国统一战争)为止。

女主人公灿童公主虽然在楚史中没有原型,但是,她的七世祖“雄渠大王”的原型是楚国的楚庄王熊旅。光耀之国历代先王名字中的“雄”字来自于历代楚王姓氏中的“熊”字。小说中的其他人物也能在历史中找到影子,一个例子是灿童的师傅若虚,他实际是屈原和楚国历代贤臣(比如楚文王的老师葆申)的混合体。

小说中随处可见的细节也与楚文化吻合,是楚文化独有的、不可复制的文化符号,印证着小说与楚文化的血脉联系。如光耀之国境内的“云莫之泽”指代的是楚国的云梦大泽,“息澜之水”指代的是楚国的汉水。光耀之国的都城“毓金之城”指代的是楚国郢都,城中“蒲胥之市”也是郢都最大集市的名字。王宫花园中的贝壳小路就是楚国王宫中用贝壳拼成的小路,“三休之台”是楚宫章华台的别称(现潜江章华台遗址)。公主寝殿里的木雕鹿和木衣箱借用了楚墓中的文物(现存湖北省博物馆),衣箱直接使用了文物的原名“紫锦之衣”。

二

中华文化如此丰富多元,为什么要选择楚文化,而不是别的文化来作为一部长篇儿童文学作品的背景?除了生于楚地、长于楚地,受到楚文化的直接影响之外,我想,恐怕楚文化本身的特质也是不容忽视的重要原因之一。

楚国人原本是中原族群,南下到荆楚蛮荒之地后,因其边缘化遭到中原文化的排斥和轻慢,俨然沦为文化“鄙视链”的底端。正因为如此,楚国人在自尊受到重创之余,反而励精图治,野蛮生长,与当地的土著文化相融合,独立发展出一套与中原文化迥异的、风格鲜明的文化传统。

我写作《光耀之童》的过程也是一次从头学习、领会楚文化的过程,在这个过程中,楚文化的神秘、多元、瑰丽令我着迷,它之于我并非简单的熏陶或教化,甚至可以说是一次占领,一种类似于攻城略地般的对心灵的征服。它的方方面面,政治、军事、文学、绘画、音乐、建筑、星象等等,深究之下,都蕴含着无限的神奇,几乎每一个闪光点都可以直接移植于小说之中。

除了楚文化的丰富多彩能为文学提供素材之外,楚文化的精神亦深奥广大。并且,楚文化的特质更能与儿童和儿童文学产生亲近感。楚文化的精神本质上是更偏于道家的,《老子》中言:“含德之厚,比于赤子”“常德不离,复归于婴儿”。恐怕世界上没有哪一种哲学像道家一样,把婴儿和儿童的地位推崇到如此的高度。和中原的文化相对板正、规矩、正统、中庸相较,楚文化中体现的生机勃勃、天真无邪、汪洋恣肆与儿童的精神更为吻合。楚文化中的儿童观也更为自由开放。北方诸国盛行的儒家更注重对少年儿童社会人格的雕琢磨砺、社会身份的规训教化,是一种社会性教育;以道家为主的楚文化更强调儿童的天性的抒发和张扬,是一种自然性教育,与卢梭以来的现代儿童观和教育理念有不谋而合之处。

因此,在创作《光耀之童》的过程中,我深知从物质文化层面对楚文化进行一些简单复制是不够的,所以试图在其中体现和表达楚文化的精神内涵。楚文化的精神,湖北省社科院副院长、楚文化专家刘玉堂具体总结为:筚路蓝缕的进取精神、大象无形的开放气度、一鸣惊人的创新意识、上善如水的和合理念、九死未悔的爱国情结、一诺千金的诚信力量。我曾经两次亲耳聆听刘玉堂先生的讲述,深以为然,并将之融化到小说的情节中和人物身上,如果说前三项在雄渠大王身上有所体现的话,那么后三项精神则更多是由主人公灿童公主来诠释的。

我创作的灿童公主从小就生活在小岛之上,是个地道的“野孩子”,崇尚自然的生活方式。直到她重新回到宫廷,才接受了正统的教育。她对人民宽厚仁慈、赤诚相待,对朋友包容大度、言出必行,直到国家遇到危难她勇于担当重大使命,不惜以身殉国。她是集童话故事里的美好形象与古典文化中的理性人格于一身的人物,是兼有儒家和道家气质的中国式的优秀儿童。

三

在过去的三四十年中,儿童文学的持续繁荣是不争的事实,也曾带动儿童文学出版的疯狂扩张。各种创作门类五花八门,渐迷人眼,在上世纪80年代还出现过一个“热闹派”的创作热潮,主打一个打打闹闹、嘻嘻哈哈,深受低幼阅读人群的欢迎和追捧。然而,经过时光的淘洗之后能够被读者铭记,并且走出国门的儿童文学作品和儿童形象数量却极其有限。

现今的儿童文学创作不缺乏动力和热情,不缺乏想象力,也不缺乏创作技巧,那么还缺乏什么?学者方卫平在2012年就连续发文,针对儿童文学的文化问题展开论述,并敏锐而深刻地指出:“在写作的技艺达到一定程度之后,文化层面的思考和突破将成为儿童文学作品能否完成下一步艺术蜕变的决定性因素。而这正是当下中国儿童文学的艺术发展所面临的重要瓶颈之一。在今天,缺乏文化,或者说,缺乏有穿透力的文化思考和有厚度的文化内容,已经成为中国当代儿童文学的一个致命症结。”

越是民族的就越是世界的,中国儿童文学要增加深度、提升品质,要获取更大的国际影响力,迫切需要补齐文化的短板,解决文化“缺钙”的问题。题材向中国传统回归,反身从中华本土文化中寻求创作资源,是一个越来越清晰的创作思路,也是一个越来越明显的创作方向。这也是我创作《光耀之童》的初衷之一。

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源”。五千年中华文明有博大精深的思想体系,汗牛充栋的典籍,包括诗歌、神话、故事、传说,都可以为儿童文学创作提供素材来源和文本借鉴。而中国的史传传统更是通过浩如烟海的史志,拉开一幅幅既宏阔又显微的生活图卷,让创作者沉浸其中、目不暇接。

在20世纪文化断层的阻碍、遮蔽下,我们已经与中国古代社会发生了巨大的疏离,但是站在文学书写者的角度,特别是一个儿童文学创作者的角度,重新发现中国古代,会发现那其实是一个绚烂而神奇的世界,一个生生不息、生气勃勃的世界:在那里,山河壮美,奇花盛开,龙飞凤舞,麒麟奔驰;在那里,我们的祖先日出而作、日入而息,孩子们自由自在地成长,求学、漫游、冒险。在这里,有无限的故事可以生发,有无穷的智慧值得去挖掘,也有众多的儿童人物等着作家去塑造,儿童作家完全可以像女娲抟土一样把他们塑造出来,让他们以一种更当下的方式走进现代孩子的心灵。

《光耀之童》便是这样的一次尝试。楚文化也是中华文化的有机组成部分,参与了中华主体核心文化的塑造。我在小说中塑造的是一个纯粹的中华“天下”,再现了《山海经》的上古神奇图景;塑造的人物都是地道的中国孩子,他们的行为举止、所思所想,乃至情感表达方式都是纯中国式的;小说展现了战争、结盟、祭祀等重大事件,讨论了“战争与和平”“统一与分裂”等宏观课题,对“崇德尚义”“止戈为武”“诚信为本”等中华传统美德也有所宣示。孩子们能从中一眼就认出祖先生活过的世界,从而激发血脉中的民族记忆,并与之产生跨越千年的共鸣,是我对小读者翻开这部小说的第一期待。

四

2021年底,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,将全面复兴传统文化上升到国策高度。

在国家政策的支持下,在文化自信与文化自觉的双重感召下,从中华本土开辟题材路数,展示传统文化题材及相关元素,未来必将成为儿童文学创作的众望所归,越来越受到儿童文学创作者的重视。塑造出更多纯正的中国孩子形象,写出更具有中国气派、中国特色、中国表达的儿童文学作品,将成为儿童文学创作者的责任所在。

《光耀之童》则是我交出的一份答卷,是我将现代儿童观念与传统文化结合的一次实验,也是我在中国古代题材儿童文学创作之路上迈出的一小步。虽然我的能力是有限的,力量是微薄的,但我愿意期待,在中国儿童文学作家的共同努力下,未来中国能出现和《哈利·波特》比肩的世界级的中国儿童文学作品,并且我相信那一定是纯正的中国表达,而非对世界儿童经典的仿造和摹写,也不是毫无文化根基的凭空捏造。

如此,将是中国儿童之幸运。

长篇童话小说《光耀之童》,鄢莉著,长江文艺出版社2022年12月出版。

鄢莉,文学硕士,鲁迅文学院第二十七届高研班学员。现为长江文艺杂志社选刊版副主编。有多篇中短篇小说、儿童文学、散文、评论发表于文学报刊,出版长篇小说两部、儿童文学三部曲一部。曾获第五届“读友杯”全国少年儿童文学创作大赛优秀奖,2023年《光耀之童》获湖北文学奖儿童文学提名奖。

鄢莉

来源:青年报

- 相关推荐