青年发现|一对一剧场,如何成为都市青年心理疗愈的一剂解药?

青年报·青春上海记者 冷梅

8月27日,位于上海文化广场新的小剧场空间里,一对一治愈剧场《一个人的游戏》和《一个人的微笑》完成了2135场演出,代表上海首轮驻演正式收官。自2023年2月25日开演的6个月以来,该剧累计演出183天,7000名观众在充满浓烈情感的空间里,和演员一起共同完成了一场实验性的戏剧体验。

一对一治愈剧场即将收官的几天,观众特别的多,甚至很多人拖着行李箱放下各自的“社会角色”从外地专程而来。因为私密、惊奇、惊喜,属于每个人的体验,都是独一无二的。

观众唯一,体验感也唯一,作为沉浸式剧场体验的重要一方,观众塑造了剧情走向,也在一对一的互动过程中,发现了那个“隐藏”的自己。一对一治愈剧场迅速出圈,口碑效应持续发酵。更多正处在人生十字路口的普通人,带着未知和好奇走进剧场,感受到心灵被治愈,也为人生拓宽了全新思路。

◆ 只消30分钟,走进魔法时刻 ◆

《一个人的游戏》《一个人的微笑》中文版由上海文化广场与抱风屿Tempest Projects制作出品,仙童戏剧联合出品,原版由比利时先锋实验剧团Ontroerend Goed创作,曾横扫国外艺术节,吸引数万观众观演。

业内人士认为,两部戏之所以能脱颖而出,在于“每次仅开放一名观众入场”,对每个人来说,仅仅30分钟的戏剧初体验却收获了一场独一无二的专属记忆。

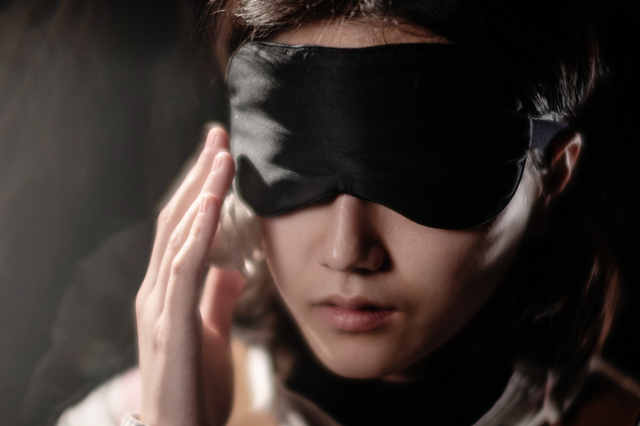

在《一个人的微笑》中,观众会被蒙上双眼、绑上双手,坐在轮椅上,被推进一间房间。置身黑暗中,人的听觉、嗅觉、味觉、触觉等感官就会被前所未有地调动起来,让观众在想象中“看”一场戏,感受未知和陌生人的“试探”。

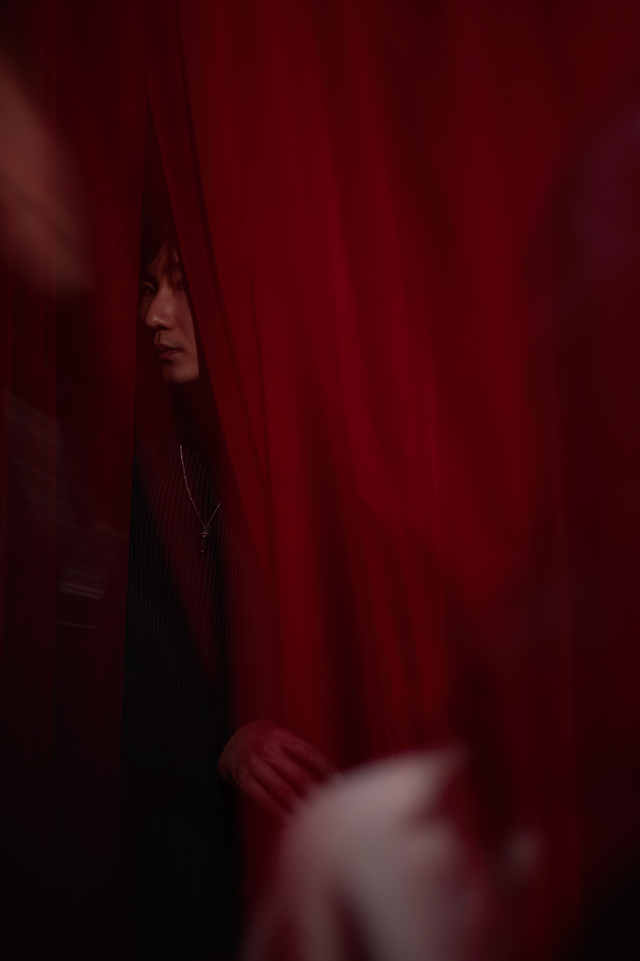

而《一个人的游戏》,则是由演员在预设的几个空间动线里,一步步引导观众与之进行对话,以他方视角揭开一个全新的自己。在只属于“我”的时间和空间里,观众可以深度挖掘自身,拥有一个从未想过的平行人生。

青年报·青春上海记者从主创团队处获知,走进一对一剧场的观众,和原本就在剧场里的戏剧或者音乐剧观众群并不重合。这些好奇者,也许是第一次走进剧场,他们的身份和职业变得更加多元,有心理咨询师、医务工作者、设计师、建筑师,也有教师和艺术家。

在分别参加过两轮深度体验之后,记者对这两部小戏的直观感受便是,它们更像是个人的“树洞”和秘密小屋,一个以“微笑”的方式蒙上双眼,换一种视角审视周遭;另一个则是和自己捉迷藏的“游戏”,打开属于自我的隐秘角落。不同的人生、不同的社会角色,大家在剧场中短暂相逢,迎接生命的一次“刮骨疗伤”。

◆ 演员与观众,共赴一场冒险 ◆

实验先锋意味着曲高和寡?互动游戏就是纯粹娱乐?沉浸式戏剧只能体验场景?人们离开剧场时收获了什么?空间怎样可以更好地被使用?一系列的疑问,在参加《一个人的游戏》《一个人的微笑》时迎刃而解。

“从看演出到主宰演出,它是一对一,但不是独角戏。如果没有观众在场,一切也就不成立。”两部戏的制作人翁世卉解读道,被互联网和疫情改变的当下,越来越多的观众渴求真实,渴求独一无二、直面交流带来的直观感受。针对少量、特定,甚至一个观众而定制的戏剧体验越来越多,观众成为戏剧发生(或不发生)的主导。

可以说,过程中,演员与观众一起,共赴一场冒险。观众与现场的演员共同承担创作风险,作为创作过程中唯一参与的人,观众也将成为唯一一个真正艺术在场的当事人,且这个秘密最终归于剧场内,不为外界或是其他人所知。

“在完全陌生的环境里,和完全陌生的人直接建立信任和连接,无比真诚。”“好久没有被人好好地、认真地喊过名字了!也好久没有人认认真真听我讲话了!”“感受到被温柔以待,更要好好爱自己,爱这个世界。”……走出一对一剧场的观众如是说。

在这里,有人哭过,笑过,流泪过,感动过。但是,走出剧场,回到现实世界,这些生活中普通的个体内心深处承载着满满的爱,再次信心满满地出发,变得更真诚、更勇敢、更坚定、更开放。

同样,剧中的演员也经历淬炼与重塑。一位演员分享了她跟若干观众互动后的感受:“我发现,我可以真正地看见观众了!他们善良、可爱、温柔,他们会焦虑,会彷徨,会自我怀疑,他们有时不够自信又会对不自信的自己满是责备,他们对未来充满希望,又会对未知充满恐惧。我努力让自己无条件地接纳这一切,消化属于他们的细节,尽力让自己成为他们一瞬间的影子。于是,我得到了我的礼物!我看见他们时,也开始更多地看见自己。我接纳他们时,也开始更好地接纳自己。”

这场冒险成为了一个奇妙的循环,照见别人,也看见自己。

◆ 浸入现场,挑战无处不在 ◆

当观众走出剧场,真正的旅程往往才刚开始。标配的舞台空间,却并非单纯的复制粘贴。E人和I人也许会形成截然相反的反馈。于是观剧后的反应千人千面,恰恰都是性格或是情绪状态的心理映射。

很多观众体验完两部剧后久久不愿离去,有些需要平复心情,有的需要爆哭,有些想用自己仅存的一些理智拼命复盘,有些素不相识的观众看完后聚在一起相互倾诉、讨论,有的观众冲出来就向工作人员索取拥抱,也有的观众像炸了毛的猫一样,感觉自己被冒犯,或是因自己超越了某种边界而内疚,这样的经历,发生在本就充满假定性的剧场里。

由制作团队组成的“值班君”常常看到观众们不为人知的另一面。一位制作伙伴分享道:“观众的反应很真实,这种人类的多样性,情绪的不可参照性,未知的边界感,内心的渴求、欢喜、疑惑、不解、感动、震撼……都太不一样了。”

8月23日,一对一治愈剧场团队邀请了心理大咖叶斌参与对话,观众报名瞬间爆满。在一对一治愈剧场不能剧透的挑战中,叶斌用他丰富的专业知识回应了观众的提问,提供了诸多深入浅出的有效工具,例如“投射”这一心理防御机制如何在两部戏中产生作用。对话后,不少观众表示通过这场对话厘清了这两部戏想要表达的内容。在观看戏剧数月之后,刷新了对它的认知,这种感觉好似多年前射出的子弹,如今正中眉心。

说是冒险,完全不为过。在《一个人的微笑》中,被蒙上双眼捆住双手,置身黑暗与不确定中,挑战的是一个人的身体边界以及心理边界。有陌生人在耳边的呢喃、肢体的微小接触、温暖柔软的双手……剧场里还有一些奇怪的数据:咖啡粉2290g、盐2400g、巧克力6905g、姜饼8780g、洗手液7500g、纽扣电池304个,这些道具都会在不经意间进入观众的“想象”空间,让参与过的人会心一笑。

◆ 实验性颠覆性,剧场存在的理由 ◆

比利时Ontroerend Goed剧团创团成员、《一个人的游戏》主创之一乔什·斯梅特认为, 一对一剧场用一种激进的方式打破了剧院的“第四堵墙”,“它完完全全被观众所掌控,存在于观众的感受、解读、互动之中。它就像一面镜子,告诉你:你是谁,你与他人以及这个世界的关系。”

谁是旁观者,谁是亲历者,你是谁?旁人眼中你又是怎样?剧场互动中一些微妙的环节,可以延展的视角过于丰富,甚至让人在描述它的体验时会有一些词穷。这些过程,帮助观众全身心地打开自我,去走近陌生人,去观察一段新的关系,去体会曾经被忽略的那一个个生活碎片。而其间,这些情感的链接,或者说情绪的流动,是ChatGPT万万做不到的。互动也好,抗拒也罢,恰恰正是观众内心现状的一种“投射”。

结束了“游戏”,记者在体验中与一位演员角色扮演的“我”再次重逢,走出剧场大门的瞬间,“镜中”那个被复制后的“我”,并未言语,只是给出了一个“加油”的手势。那一刻,只感到内心被狠狠地戳了一下,立刻获得重新出发的能量。也许,一对一治愈剧场的价值正在于此,陌生人之间的“隔空拥抱”如此温暖,彼此治愈。

一位观众留言时感慨:“这是一段绝妙的旅程,也许它的体验会像一束光,在任何时候都会自主地照进你的世界。”今天,上海的剧场和新兴演艺空间层出不穷,设施优良,比起这些外部实力,那些实验性的、颠覆性的作品注入,才能为空间赋予“灵魂”。

青年报·青春上海记者 冷梅

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐