手持全新“文化校历”,在百年积淀的“复旦宇宙”里开始别样畅游

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图

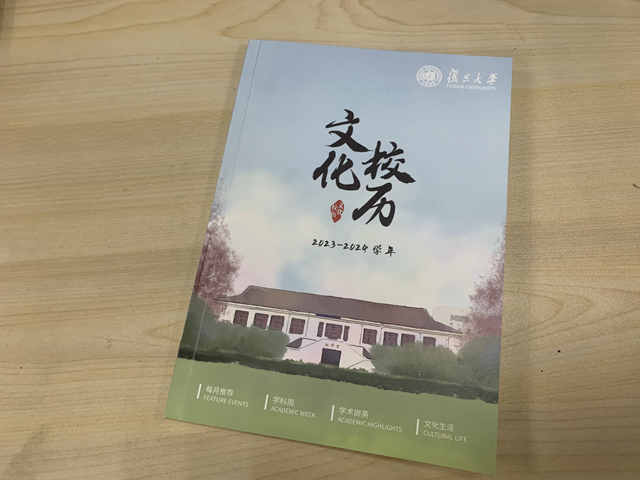

对今年新入校的复旦新生而言,值得珍藏的不仅有“一纸千年”的录取通知书,更有承载未来大学青春记忆的《文化校历》。

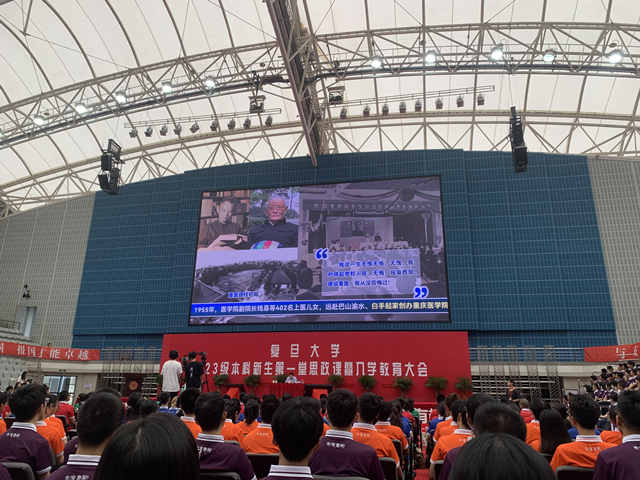

“今天,大家都拿到这份特别的礼物,这是它第一次亮相,发给每一位2023级新生。”何为复旦?如何做卓越而有趣的复旦人?今天下午,复旦大学党委书记裘新给本科新生上开学第一堂思政课。在课上,4000余名2023级复旦本科新生了解到了《文化校历》的来由和深意。

// 畅游其中寻求更多碰撞和共鸣 //

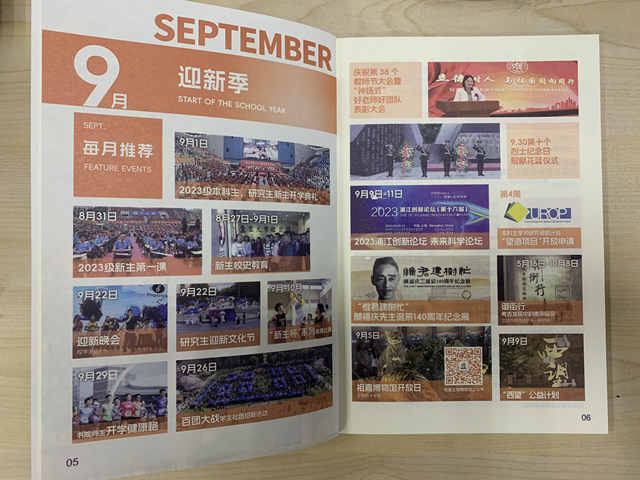

一所大学的文化,犹如阳光、空气和土壤决定万物生长一样,直接影响着同学们的学习成长,也直接影响着师生的学术旨趣和校园生活。而校历是校园的韵律和节奏。这本册子以校历为载体,遴选复旦校园未来一年近400个学术和文化活动,按月份编排,每月都有主题和时令特色,全景式地展现了复旦这片育人沃土、学术沃土、文化沃土。

裘新说,人们把沉浸式虚拟空间叫元宇宙(metaverse),打开这本册子,也彷佛打开了一个复旦宇宙(Fudanverse)。同学们畅游其中,可以寻求更多碰撞和共鸣,可以邂逅更多精彩和朋友。这本册子只是一个起点,后续将持续更新信息、提供电子终端服务,最终将形成一个以学生成长为中心的集成式服务平台和开放性工作体系。希望大家未来四年用好“文化校历”,充分领悟复旦人“卓越而有趣”的特质。

《文化校历》中,“每月推荐”提示月度主题和时令特色,“学科周”展示综合性大学学术缤纷魅力,“学术撷英”和“文化生活”陈列各单位提供的丰富的讲座论坛和文化活动。

从开学典礼、毕业典礼等重大仪式,到“学科周”、博士生论坛等学术活动,再到体育赛事、文艺演出及各类群众性活动,作为复旦新学期的新尝试,《文化校历》的本质是集成全校创新文化、育人资源,放到让学生自由选择的“货架”上。循着这本校历,师兄师姐会告诉你,在复旦必做的N件事。

// 传承复旦的学术文化传统 //

《文化校历》的出炉要从今年5月的一次改变说起。

当月,延续陈望道老校长倡导的“学术校庆”传统,复旦大学将原有的校庆学术文化周,延展为校庆学术文化月。从一周到一月,连续31场学术盛宴,传承复旦的学术文化传统,也成为疫情后校园恢复生机活力和文化氛围的重要标志。

大学的天空,是学术的天空,是文化的天空。学术讲座能不能从一月到全年,从一个学院承办一次,到一个学院承办一周展示活动,形成“学科周”?并将之机制化、常态化、长效化?基于这样的思考,学校党委6月启动《文化校历》建设,打造新时代高校特色文化品牌,以文化人,以文育人。

启动两个多月来,工作专班面向全校各单位、各部门征集了2023-2024学年608项活动,最终筛选保留下近400个规模较大、影响力较深、覆盖面较广的活动,体现复旦文化的丰富多彩与厚重。这也是复旦首次通过文化校历的形式集成全校各种文化活动。

据介绍,学校将以《文化校历》为窗口,加强文化建设,让大学的文化,犹如阳光、空气和土壤决定万物生长一样,对师生发挥潜移默化作用,促进同学们的学习成长,丰富师生的学术旨趣和校园生活,解决培养卓越而有趣的复旦人的土壤问题,为拔尖创新人才培养提供沃土。

目前纳入《文化校历》的主要有以下四类活动:一类是学校重大仪式性活动、年度重要系列活动,一类是致敬大师的活动,一类是学术活动,一类是文化体育活动。通过囊括缤纷活动,激发学生发掘更多潜能。大学之道,在于立德树人。《文化校历》作为“时代新人铸魂工程”复旦版的示范性引领性项目,通过守正创新,希望更多传承和弘扬复旦精神和大学文化,培养复旦人的独特气质。

// 新的浸润由此开启 //

今天,正大体育馆,身着书院服的2023级复旦本科新生拿到崭新的《文化校历》,在翻阅与讨论中,不禁对未来四年多了许多憧憬。

“翻开手册,第一感觉是震撼。”2023级技术科学试验班陆佳怡说。在她看来,复旦文化的内涵非常丰富,既有广博深刻的学术文化,也有开放包容的校园文化。面对全新的复旦生活,她希望参与舞团和表演类的社团活动,也会关注大数据领域的专业讲座,培养自己的创新思维,为未来的学习和研究做准备。

“丰富、紧凑、纯粹,这就是我向往的大学生活。”2023级自然科学试验班黄帝裳爱好跑步和篮球,他对体育类社团活动最感兴趣。他也期待能有机会加入本科生科研项目,“仰望星空、脚踏实地,为国家和社会做出自己的贡献”。

对于已经在复旦生活了6年的基础医学院2023级博士生沙一鸥而言,这份指引同样耳目一新。“对我来说,最有意义的,就是我能据此了解到化学系、高分子科学系还有其他研究院和附属医院的学术文化活动,为我开放了接收信息的渠道。我相信,参加其他学院、其他领域的学术文化活动,能够大幅度拓展我的眼界,开拓我的科研思路,对我的科研工作也会有极大的帮助。”

大学,不仅仅在课堂上培养人,校园的文化、环境也会在生活在其中的人身上打下深深的烙印。新的浸润,正开启。

青年报·青春上海记者 刘昕璐/文、图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐