从“高考”变“月考”,他们以团队的力量交出满意答卷

青年报·青春上海记者 刘晶晶

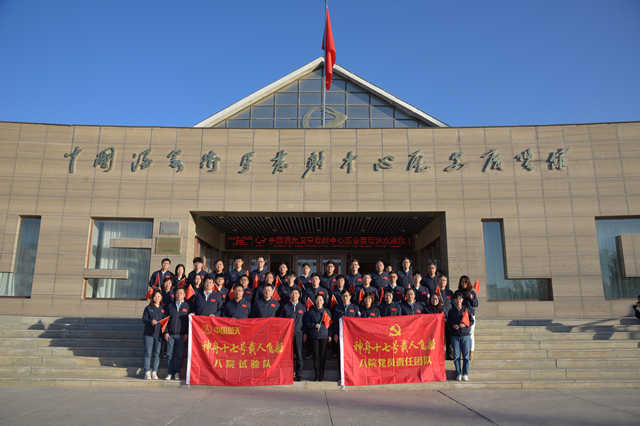

2023年10月26日11时14分,随着一声震天响的“礼炮”,搭载着神舟十七号的长征二号F运载火箭在酒泉卫星发射中心腾空而起。“成功了!”相拥在一起的,是为此付出艰辛努力的中国航天科技集团有限公司八院神舟十七号载人飞船试验团队的成员们。他们中,有伴随神舟飞船成长31年的“第一代女将”,有相伴成长的“兄弟”,有一棒接过一棒的“师徒”。

试验任务从“高考”变为“月考”

建设航天强国,是一项伟大的事业,更是一个艰辛的工程。中国空间站已进入应用与发展阶段,通常每年会进行二次乘组轮换,神舟十七号是今年执行发射任务的第二艘载人飞船。

随着空间站运营阶段的稳步推进,天舟货运飞船的发射频率将有所降低,从之前每半年一次,减少到大约两年三次。这也意味着神舟十七号任务期间,八院神舟十七号载人飞船试验队队长、神舟飞船系统副总指挥丁同才不必像过去那样不停往返于酒泉卫星发射中心和文昌航天发射场之间,试验队队员们在工作中不经意间抬头,总是能看到他坐镇一线的身影,心里更多了份战胜困难的勇气和信心。

越是困难越向前。“空间站运营阶段具有高密度、常态化、多样化等特点,以前在发射场80~90天完成一艘飞船任务,现在40~50天并行完成两艘飞船的工作,时间大幅缩减,代表着任务量翻番,这对试验队提出了更高的要求。”八院神舟十七号载人飞船试验队副队长陈启忠副总师介绍说。

“目前,我国载人飞船发射采用了‘发一备一’的滚动备份模式,也就是发射一艘载人飞船,另一艘就在酒泉进入待命状态,一旦出现突发状况,待命状态的飞船就能及时实施应急救援发射,实现太空救援,所以神舟十七号早在神舟十六号发射之时就在酒泉待命,现在轮到神舟十八号进入‘站岗’状态。” 陈启忠介绍说,为了任务并行推进,试验队不断优化流程,发挥团队作用,上海和酒泉两地远程协同。

八院神舟十七号载人飞船总装团队的金伟英是参与神舟飞船团队的“第一代女将”,从质量员、质量师、分队长一路走来,她既是答卷人,又是批卷人。31年来,她先后参与了神舟一号到神舟十七号的所有总装任务,以及其中13次发射任务。

“以前,我们参加试验任务就像参加‘高考’一样。现在,试验任务趋于常态化,更像是‘月考’。”金伟英这样形容这31年来的经历,“从审题、答题,再到批卷,我们就是要把技术状态分析透、操作规范摸清楚、质量控制把控住,这样才能做到没有一丝一毫的差错,交出100分的答卷。”

勇攀高峰的同时也要精益求精

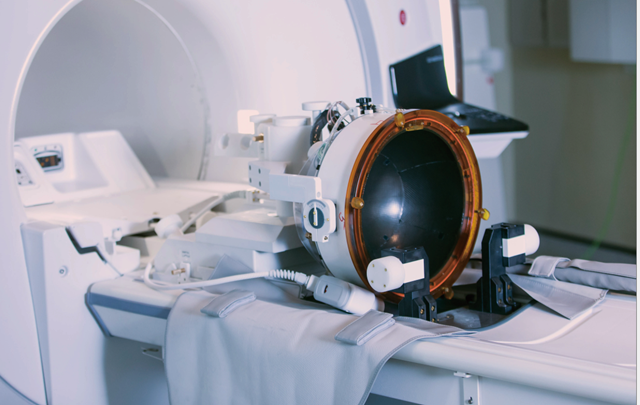

虽然神舟飞船的技术状态基本一致,但每艘飞船都蕴含着探索与突破。试验队技术总负责兼副队长、八院载人飞船副总师孔旭东介绍,“神舟飞船在空间站组合体状态下,所处的力学环境极为复杂,为了进一步提升飞船在轨的安全性和可靠性,我们不断识别空间站运营阶段可能出现的各类风险,对神舟十七号的驱动机构进行了升级,确保载人飞船在轨稳定运行。”

身材消瘦、学者气质的孔旭东常常把“认真”“仔细”挂在嘴边,教导队员时刻牢记“载人航天、人命关天”。在他看来,要吃透技术、做到极致,分析识别一切隐患风险,并采取措施不断进行优化。各种协调会、调度会、审查会是他的日常,节奏紧凑却忙而有序,不在操作现场指导的时候,他会钻研文献资料,仔细核对各类文件,将精益求精做到极致。

勇攀高峰、精益求精,是航天人的特质。为了神舟十七号的改进升级,试验队提前一周整装出发。在此之前,90后总装工艺技术负责人许帆就已做好了工作预案,以便在发射场严控产品技术状态。“接力棒交到我们手中,我们就要一棒接过一棒,把航天精神传承下去。”这是许帆第一次见到徒弟王纪昌的叮嘱,他们一个30岁,一个28岁,比起师徒而言,更像一对并肩作战的兄弟。

尽管是90后,但许帆已从一名懵懂的“学院派”成为了能独当一面的“大咖”,也将多年的经验毫无保留地传给王纪昌,为培养新一代总装工艺接班人做好准备。“工艺技术就好比一个木桶,能储存多少水并不取决于最坚实的地方,而是取决于最短、最薄弱的地方。”王纪昌说道,“我们需要在原有的基础上不断完善,用发现问题的眼光去寻找新的突破,这样才能让每一步走得更踏实、更远。”在和许帆的一次次谈论中,他优化了总装操作流程,修订了10余项操作风险清单,并逐一制定详细的总装操作风险控制措施,有效减少了潜在的风险。

是兄弟是师徒是一个团队

飞船的设备和管路就好比人的“神经”和“血管”一样。在总装现场,就有这样一群操作人员,一人负责“神经”的外科手术,另一人负责“血管”的外科手术。他们就是85后设备总装吴文杰和90后管路总装葛佳骏。

驱动机构绝缘安装操作满足了“关键性操作”“高难度操作”两个特性。吴文杰需要在不足0.5平方米的舱内,依托2个踩踏点完成各项高难度操作。“总装操作不仅要有技能和体能,还要有柔韧性。”吴文杰打趣地说道,“操作中,我需要转身将近70°,在高难度的姿态下为飞船‘做手术’。”

这已经是吴文杰和葛佳骏第8次在发射场合体执行发射任务,在一艘艘神舟飞船的见证下,他们结下了深厚的友谊。今年,他们双双被试验队评为“明星队员”,与神舟飞船共同成长进步。10月过生日的吴文杰在神舟集体生日会上表示,“我为祖国感到骄傲!我为身为八院神舟十七号载人飞船试验队的一员感到自豪!”

看到吴文杰的成长,最欣慰的就是他的师傅陈为。60后的陈师傅明年就要退休了,从神舟一号到神舟十七号,他见证了中国载人航天工程的每个阶段,也收获了一个又一个荣誉。名师出高徒,现在吴文杰传承了他精湛的总装操作技术,并且学着师傅的模样,手把手地“传帮带”自己1998年的小徒弟吕庆龙。从他们师徒三代的身上,可以深切地感受到航天精神的薪火相传。

队伍中,这样的师徒组合不少见。袁稼进是对接机构测试的“老法师”,神舟十七号任务期间,他刚好带了一位1997年的小徒弟——“电测新人”伍民涛。从对接机构地面设备恢复到综合测试序列的制定,再到自动判读的编写和测试过程中风险点、关键点,袁稼进言传身教,将“严慎细实”的传统和经验倾囊相授。第一次参加发射场任务的伍民涛也不负众望,竭力为飞船保驾护航。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐