与稍纵即逝的青春撞个满怀 他们最想对戏剧青年说的话

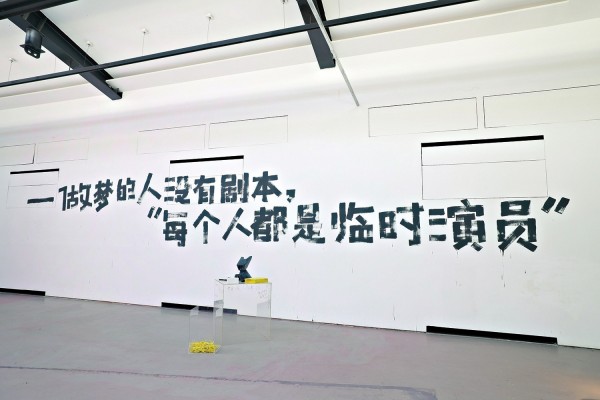

墙上的口号更像是对青年戏剧人的鼓励。本版摄影 青年报记者 常鑫

乌镇戏剧节已经走过了十年。图为黄磊、陈向宏、罗伯特·威尔逊、赖声川、孟京辉(从左至右)为今年的戏剧节开锣。

乌镇的夜晚游人如织。

每年戏剧节来临时乌镇都热闹无比。

2013年,乌镇戏剧节启幕,为中国戏剧留下了第一声乌镇跫音。十年间,这个中国的文化小镇以“戏剧”的名义,知遇、分离、成长、重聚。年轻的戏剧身影在此留下注脚,世界的戏剧支流由此百川归海。

在十年前乌镇戏剧节举办之初,构建乌镇戏剧节的灵魂人物陈向宏对乌镇戏剧节的定位仅仅是——“小镇的文化节庆活动”。而十年过去,我们可以欣喜地看到,乌镇戏剧节已经不仅仅属于乌镇,而在更大的层面上成为一种社会文化现象。“乌镇戏剧节为中国戏剧做了一个很好的榜样,”陈向宏总结,“我称之为‘小镇力量’。”

中国戏剧生态的一点点养成,更是一幅幅具象的画面。陈向宏说:“在乌镇街头,到处都有古镇嘉年华。我看到好多不知名的青年,可能是戏剧爱好者,也或许有着别的身份。有时天上下着雨,他们淋着雨聚精会神地表演,而观众也无需买票,围成一团,纷纷去欣赏他们的表演艺术。他们同时同地,忘记了天在下雨,这让我觉得人间的美好莫过于此。”喷薄而出的热情,对戏剧义无反顾地奔赴,怕是用“青春”二字,更能赋予这座梦幻小镇绵长的戏剧生命力。

青年报记者 冷梅

谈到十届乌镇戏剧节的经验,发起人之一、戏剧导演赖声川直言:“乌镇的生态可以让大家看到,只要文化创意到位了,之后就有无限的可能性。”

陈向宏认为,乌镇戏剧节独特的魅力在于,它在一个不大的、充满着中国传统元素的空间内,将包括建筑、景观、民俗在内的传统文化与戏剧进行融合,让所有的观众都能够在相对封闭的空间内欣赏到人间的喜怒哀乐。和其他艺术节相比,它最大的特点在于包容性。在乌镇,人人都是表演者,人人都是欣赏者。乌镇戏剧节有着生活化的独特魅力,已经与最传统的中国人的生活方式融合在了一起,这种独特的体验感是乌镇戏剧节的长处。

“乌镇戏剧节不只是让中国观众看到国内外戏剧大师的戏,还要培养未来的大师。把青年竞演做出来,这就是创造文化创意生态。”赖声川说。

作为每年乌镇戏剧节的重头戏,青年竞演单元(以下简称“青赛”)成为中国戏剧新生力的“孵化器”,吸引了全国众多青年戏剧人来打卡,来参赛。十年间,共有8100多人报名青赛,经乌镇戏剧节评委会的评选,从蚌湾剧场走出了近600位优秀的青年戏剧创作者,他们共创作了143部原创戏剧作品,为中国戏剧注入源源不断的生命力。

今年的青赛以“火车票、世界名画、马”为创作三元素,共计收到报名作品573份,有18部入围作品脱颖而出,角逐今年乌镇戏剧节“小镇奖”。戏剧节发起人之一、演员黄磊表示,从青赛走出去的年轻戏剧人,在这里汲取了营养,取得了进步,对后续如何扩充创作作品会有更多想法。

前段时间,因《漫长的季节》里“马队长”一角大火的陈明昊,早在2013年就凭借其执导的戏剧作品《巴巴妈妈》获得首届乌镇戏剧节最佳戏剧作品奖“小镇奖”,后来他自己也导过很多戏,随后又将作品带回到乌镇,是戏剧节舞台上的“常客”。

如今的青赛评委李博更是借助这一平台坚定了职业之路,“我20岁时还在电影学院念书,读表演系。那时,电影学院给予我们非常难得的自由和浪漫。到了22岁那年大学毕业,我开始教书,可一直觉得没有目标和出口,因而非常迷茫。直到2013年,我和学生一起参加了第一届乌镇戏剧节,并取得了一定的成绩。这件事对我来说意义重大,它给我指明了一个方向:通过这种途径,我能够让更多的人看到我的戏剧,了解我的戏剧理念。”

对于年轻的戏剧创作者,李博给出的建议是:首先要珍惜时间。“年轻”是值得赞美的,但这两个字真的转瞬即逝。趁着年轻,要创作自己真正想创作出的东西,多排好戏。其次是多看。年轻时多给自己积攒一点养分,这样才能在需要时把你的情感和艺术积蓄调动出来。必须得依靠大师的优秀作品来建立自己独特的戏剧审美。

以真诚

酝酿活力之作

“50年,回头看其实一点都不久,好像昨天一样啊!”赖声川回顾自己的青葱岁月不禁感慨万千,“人生其实是很快的,我们当然要珍惜50年前的一切,但是更要珍惜的就是现在。就这样,我人生的体验、对人生百态的认识、对各式各样人的了解以及对艺术形式的理解,再加上戏剧的营养,一切融合成一体,给了我最珍贵的创作养分。”他认为,今天中国戏剧需要的作品就是诚心、由衷而发的作品。回到创作的原点,青赛正是因为“真诚”而成为诸多青年戏剧人的梦想起航地、人生风向标。

黄磊也说,年轻这事不需要特质,因为“年轻”就是最大的特质,“青年这个阶段是最特别的一个阶段,它的能量非常大,方向非常混乱,气场也非常不稳定,但它又会以一种特别好的状态呈现出来——疯癫的、奇思妙想的,把梦想和现实混淆在一块,活力又毛躁。偏偏青年人又拥有着‘稍纵即逝’的特权,让人羡慕。”

青赛评委、国家话剧院演员吴彼,2015年自编自导自演的作品《静止》获得了第三届乌镇戏剧节青年竞演单元最佳戏剧奖。他最欣赏的年轻人特质是:“胡来且有礼貌。绝不按章法,在自己的创作中也好,学习过程中也好,不要过于遵循规则或形式。礼貌就是尊重前辈,尊老爱幼,但内心要有狂傲。”

青年导演杨婷从2016年便开始担任青赛评委,她认为最打动她的作品是大胆的,哪怕它不够好,但是要与众不同,有自己很清晰、强烈想要传递的东西。有些作品有很多自由的、天马行空的、不受限制的、非常新奇的东西出现,这样的作品深深吸引人。

她说:“人生是一个摸索的过程,年轻的时候你其实并不能那么执着地认定人生的最终目标是什么,一定是边走边试探,走着走着发现这条路不适合你,就转到另一条路上,都是这样一个过程。年轻的时候比较张扬,但随着年龄的增长,我会越来越为自己的浅薄无知感到羞愧,如果对青年时代的自己说句话,我会对她说:‘少说话,多做事。’”

用戏剧

为青春画像

从创作题材来看,本届青赛的参赛者更多地关注现实主义题材,着力在作品中表现人世间的关系、情感、困惑和烦恼。母女关系、养父与养子间的爱、女性的普遍共情、历史与乡愁、人类困境、饮食男女……种种社会关切纷至沓来。戏剧是人生的镜像,呈现出青春历程中的各种纠结与反思。

今年的参赛作品《蚌与珍珠》关注的就是母女关系。编剧、导演陆展说,现实主义题材具有更高的当代价值,如果哪一天突然不知道自我存在的意义了,就来戏里找自己。她认为,青年戏剧人身上最大的特点就是“反骨”。与“求同”相比,“存异”的吸引力可能更大。稳妥向来不是最优解,年轻人宁愿冒险也不想平庸。“我个人比较莽撞,因为有勇气承担试错的成本,理智的时候不太果断,只有在不经思考的冲动下才能有一些突破的可能发生。”该剧表演者陈怡霏认为,年轻就要一腔热血,往前冲。

参赛作品《丛林乐园》则依托荒诞手法表达青春中关于生活、理想与成长的冲撞。编剧、导演马君怡说道,网络戏称年轻人是“一脸清澈的愚蠢”,这又何尝不是一种羡慕呢? 少年人的朝气蓬勃,那种没有被社会洗礼过的乐观、对世界的未知保有好奇,不权衡利弊,只忠于内心。流行文化是理解观众的一种非常好的工具。它是一面镜子,可以透过它窥探到当下时间段人们的想法、情绪、欲望。如果能切入到背后一个个真实的想法,去感受当下的情绪,理解他们所想,那么故事就能拥有打动人的价值。

马君怡认为,戏剧创作是很重要的陪伴,“它陪着我了解本我,又带着我去探索个人与社会的关系。我学生时期的作品,总在追求娱乐性,总是在想如何讨好观众,让他们愿意从头看到尾。可是后来我不满足了,我想从一个讨好者变成引领者,想让故事更有社会性,能引发观众的共情,我想把我对人生和社会的思考融进去,让它变得有意义。我试图去触摸一些灵魂性的议题,探讨一些人类哲学性的思考。”

在当下

延伸戏剧的价值

青赛参赛作品《寻找戈多》以想象为径,等待、寻找无所不能的“戈多”。剧中演员刘思妍认为,“戈多”不是一个特别具体的事物,而是一个美好的、超验的世界。哪怕我知道它永远只会在想象中出现,但我没法不去等待、不去期盼,给自己、给这个世界一点希望总是好的,不然要靠什么支撑着我们继续呢? 一边痛苦于等待永无止境,一边又庆幸于至少还有等待,至少还在寻找……

这正是戏剧带给青年人的思考,既要仰望星空,也能看到脚下的路。每个人心中都埋藏着理想中的戏剧的模样。剧中演员张泽昊说:“戏剧能够唤醒隐藏在我们心中伟大的、充满人性的光辉,为世界带去真、善、美、爱、力量与希望。”

由木板搭建的漂浮舞台,在黑暗中现出轮廓。在这个被“地中海”包围、无尽而微小的空间里,征服、杀戮、同情、宽恕被揉碎进乌托邦之国中。今年戏剧节的特邀剧目《暴风雨》来自意大利都灵国家剧院,它从四百余年前的莎翁时代席卷而来,雾霭散去,仍有天籁之音回响。

导演亚历桑德罗·塞拉用《道德经》解读,“师之所处,荆棘生焉。”“当我们目睹了一场又一场自相残杀的战争,莎士比亚告诉我们,解决办法不是确定一个赢家和一个输家,而仅仅是顺从心灵深处升华出的责任感并呼吸世界的痛苦,然后说出唯一可能的话:毫无保留地宽恕。”于他而言,戏剧的魔力在于演员在表现工具有限的条件下释放出超人的能量,激发观众的想象,思考一些关乎人类命运的母题。

今年戏剧节的开幕大戏来自德国汉堡塔利亚剧院的《H-100秒到午夜》,正是世界戏剧大师罗伯特·威尔逊关乎时空、宇宙和人类命运的哲思——不要只看脚下,更要抬头看天。“H”代表史蒂芬·霍金,“一切如何开始?”“我们能预测未来吗?”“黑洞中是什么?”身体残疾的天才物理学家提出一个个命运攸关的“大问题”,这些句子由罗伯特·威尔逊亲自录音,成为贯穿《H-100秒到午夜》的戏剧性元素。

“生命若不有趣,就会悲惨。”戏剧接近尾声,舞台上的演员反复重复着这句话,它恰恰也代表着罗伯特·威尔逊的乐观主义情怀。开幕式上,82岁高龄的罗伯特·威尔逊隆重登场,并以独特的吼叫声赢得了台下观众的哄堂大笑。接受采访时,他说:“如果我们不能常常欢笑,那就不应该创作戏剧。”

罗伯特·威尔逊反对阐释,主张用肌肉而不是头脑来理解剧场里发生的一切。他说,当鸟儿啼鸣,我们不会问自己:“那是什么意思?”鸟鸣就是鸟鸣,艺术也是如此。有人说他的作品是“德国戏曲”,他也曾直言自己更喜好东方艺术,他说,西方哲学是基于古希腊思想和传统的——因果和逻辑,但他做任何事都不需要理由,就像东方哲学可以自由地把任何事物相联系。

他说,自己的作品是无法被诠释的,体验就是体验,任何人都可以有自己的感知。戏剧是一个古老的社会传统,并坚信人类永远会为了在一起的体验而聚集。“一个理想的观众会带着‘这是什么’的问题而来,仍然带着问题离去。”剧场留给观众的,正是很多个开放式的答案。

导演赖声川近来也常常思索:“‘电子屏幕越宽,我们生活却越窄’,现在很多人觉得有个手机就满足了,当我们每一个人都在寻求10秒钟的High点时,观众还愿不愿意走进剧场,静静地坐着看一场戏? 我的答案是愿意。”

他们想对青年演员说

“我想通过乌镇戏剧节,改变中国人对戏剧的态度——戏剧是跟你有关的,是跟你的生活方式有关的,是跟你的未来有关的!”

“对于别人的评价,不用想那么多,按照自己的节奏走。我就这样儿!”

——戏剧节发起人 孟京辉

“今天中国戏剧需要的作品就是诚心,由衷而发的作品。各方面的技术怎么样,好比编剧、对话、舞美、灯光,这都无所谓,重点就是那个诚意。”

——戏剧节发起人 赖声川

“年轻是疯癫的、奇思妙想的,把梦想和现实混淆在一块,活力又毛躁。偏偏青年人又拥有着‘稍纵即逝’的特权,让人羡慕。”

——戏剧节发起人 黄磊

“无论是题材还是风格,尽量要拓展。有时,创作命题会让青年戏剧人陷入一个类似规定选题甚至规定主题的狭窄道路。其实,它未必是创作的终点,而应该是起点,是你想象力腾飞的助推器。”

——青赛评委 周黎明

“至今仍能拯救世界的唯一情感是什么? 是同情。”

——《暴风雨》导演 亚历桑德罗·塞拉

“一个理想的观众会带着‘这是什么’的问题而来,仍然带着问题离去。”

——《H-100秒到午夜》导演 罗伯特·威尔逊

青年报记者 冷梅

来源:青年报

- 相关推荐