念念不忘的一次社会实践,如今在校园为“一带一路”跨境文旅发青年之声

青年报·青春上海实习生 李蕙兰 记者 刘昕璐

“这是独弦琴,顾名思义只有一根弦,是中国少数民族京族独具魅力的艺术瑰宝。”冬日暖阳下,在上海对外经贸大学信息楼507报告厅外,几名大学生围在一把独弦琴前,主动向京族独弦琴非遗传承人询问起独弦琴的故事。这“2023中国东兴-越南芒街旅游宣传推介沪上校园行”在上海对外经贸大学展开时的一幕,这次“校园行”正是几位大学生念念不忘的一次社会实践在现实中产生的回响。

※ 一年前东兴之旅催生如今地校合作 ※

“校园行”的现场还布设了东兴特色非遗展,数百名学生近距离感受东兴市独弦琴艺术、京族风吹饼、桂皮雕刻等非遗产品的文化韵味。多所高校学生带来惊喜表演,现场精彩纷呈。

这是积极响应共建“一带一路”倡议,庆祝学校会展与传播学院建院15周年,推动上海与东盟越南海上丝绸之路及中越文旅行业合作交流,推进旅游管理学科发展和“一带一路”跨境旅游服务贸易研究的一次实践落地。

时钟拨回到一年前的暑假,来自上海对外经贸大学2021级旅游管理专业的李菲颖带队去到东兴市,开展家乡非遗专项暑期社会实践。东兴市作为“一带一路”节点城市,是中国与东盟国家唯一海陆相连的口岸城市,与越南芒街仅一河之隔。“暑期社会实践不能只是为了学分而参与,如果能够真正实现地校合作,这将会成为一件令我自豪的事。”

然而受疫情影响,线下调研活动被中断,项目久久没有进展。李菲颖作为一名广西姑娘,舍不得放下家乡的优秀文化,今年寒假期间,她毛遂自荐,以实习生的身份只身前往东兴市文旅局,在此期间她学习了解当地政策,并同各方洽谈地校合作事宜。

“刚开始他们看我是一名大学生,并不在意我所说的合作项目。”洽谈过程异常艰难,但李菲颖并没有选择放弃,那段时间,她几乎每天都会跟当地文旅领导聊合作意向,再加上学院的支持,过程虽然艰难但终于在一步步向前推进。

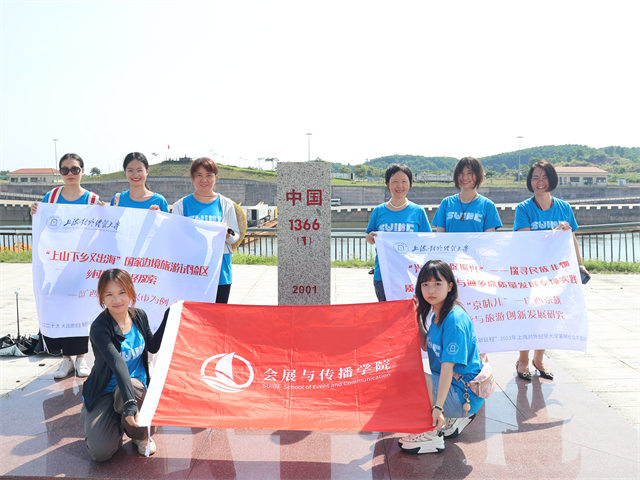

最终,上海对外经贸大学会展与传播学院与东兴市在今年上半年签署了文旅战略合作协议。随后学院聚焦东兴区位优势举办了旅游线路设计大赛,又组队赴东兴开展“上山下海又出国”、京族非遗等暑期社会实践活动,建立了紧密合作。

※ 巧用专业知识帮特色非遗“走出去” ※

2022级新闻专业的韩钰瑶同学今年5月参加了东兴主题旅游线路设计大赛,她所在的小组发挥新闻专业优势,在比赛中拿到了不错的成绩。同样来自广西,又在比赛中深入了解了东兴市及其非遗,韩钰瑶和同班同学蓝晓玥决定将东兴作为暑期社会实践目的地。

在东兴,来自上海的暑期社会实践小队现场体验了京族人民一年一度最盛大的民族传统节日——国家级非遗京族哈节。“东兴的民族传统文化和非遗都保护传承得很好,但传播力度还不够。”他们在调查中发现,各类旅行也愈发以年轻人为主体,越来越多年轻人愿意在文化类旅行上花费时间与金钱,“我们尝试转变传播视角,用更加年轻化的方式去帮助东兴文旅对外宣传。”

这支“京海拾遗”调研小队在公众号、视频号、抖音、小红书等平台宣传东兴这个边陲小城,吸引了一众年轻观众群体;后又将东兴文化带回上海,在校内外策划线下路演,让更多人了解东兴及京族非遗。

今年11月,李菲颖和这支社会实践小队共同策划了这场中越文旅推介会。从台前幕后的演出总统筹,到外场的特色非遗展区布置,三名广西姑娘用情怀与责任支撑起这趟特别的“东兴之旅”。

※ 青年之声让城市文旅焕发新活力 ※

东兴特色民族服饰,DIY咖啡特产花束,独弦琴展演……通过文旅推介、文艺汇演、集市展演等方式,在上海的校园内展现了东兴市丰富的旅游资源以及独特的文化底蕴,足不出“沪”就能看到边境城市特色。在主会场内,越南留学生开场倾情演唱民歌,观众沉浸在歌声中,仿佛游玩于广西东兴与越南芒街。“不愧是以‘对外经贸’为特色的大学!”来自松江大学城其他高校的参会学生在朋友圈感叹。

主会场内,来自东兴、越南的文旅代表为大家介绍中国东兴与越南芒街的边关风情、民族文化和东盟风光,期待更多人认识东兴、了解东兴、走进东兴,实现文化交流。活动还邀请了上海文旅业界代表、相关领域专家学者共话“中越跨境旅游发展”,以学科优势服务国家战略与地方经济,推动校地更高水平、更深层次、更高质量的合作与发展。

“希望会展与传播学院充分发挥学科优势、智力优势、资源优势,特别是在旅游管理专业本硕一体化人才培养、文旅产业发展、跨国文旅交流等方面积累的研究基础和实践经验,不断加强学科创新转化,助力中国东兴—越南芒街文旅线路推广、中越文旅产业共赢发展。”看见学生学以致用,用青年之声让城市文旅焕发新活力,上海对外经贸大学党委副书记吴毅在出席校园行活动时如是说。

青年报·青春上海实习生 李蕙兰 记者 刘昕璐

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐