最上海|用自然体验回应诗意水乡,这家玉米地里的美术馆太美了

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 施剑平/图、视频

“这一季的玉米长势不太好,过两天准备收获了。我们刚搬过来的时候,田里种植的是水稻。水稻成熟收获后,就种了两季的玉米。”

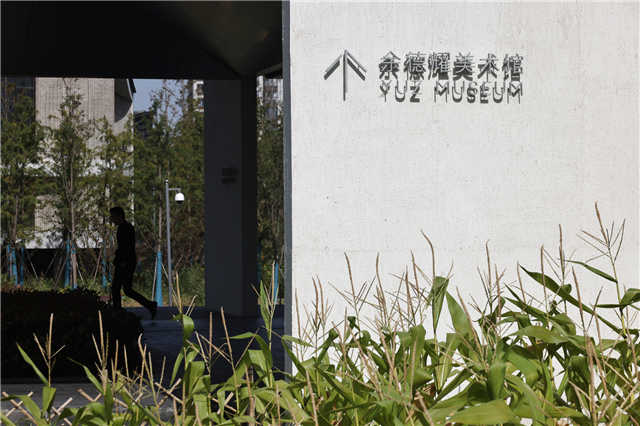

这是一段发生在余德耀美术馆里的对话,虽然听起来有些“违和”,但是只要来到现场,就会被独特的“乡野美”击中心脏。北临河滨,南接绿地,东靠竹屏,而在最关键的西侧,则有意与市镇保持一定的距离。这种设计模糊了建筑内外之间的界限,使得喧嚣与沉静得以在各自的位置上遥相呼应。

从外观上看,余德耀美术馆的建筑设计融入江南传统民居的“山墙”和“双坡顶”元素,经由两组互承式钢桁架结构,交织承托起美术馆内外空间,将美术馆与户外的河流、稻田、池塘、竹林融为一体。

走进美术馆,近500平方的展厅仿佛变身沙漠中大大的帐篷,迎来富有异域风情的展览“浇灌沙漠|卡塔尔当代艺术”。这是首次在中国举办卡塔尔和常驻卡塔尔的当代艺术家的大型展览。

位于沙漠地带的卡塔尔的传统风俗是什么样的?“浇灌沙漠|卡塔尔当代艺术”为卡塔尔在传统实践与现代变革之间架起桥梁。展览荟萃引人入胜的多领域作品,集合丰富的文化内涵,捕捉当今卡塔尔的艺术时代精神,聚焦四大关联主题:共同经历的生动回忆,对有关家这一概念的复杂社会动态进行评论,城市变革,以及艺术与自然环境的融合。

此次展览由卡塔尔博物馆群策划,由该馆策展人伊萨·阿勒 希拉维和玛丽亚姆·哈桑·阿勒萨尼共同策展,并与余德耀美术馆合作,荟聚37位来自卡塔尔艺术界和多种学科背景的艺术家、设计师以及电影制作人的艺术佳作。

占据一个独立展厅的《测绘迁徙记忆》,则把沙漠“搬”进美术馆。它是弗吉尼亚联邦大学艺术学院“(无)>有形实验室”持续多年的研究项目成果。通过收集和利用已有档案和记录中的回忆、照片、影片和口述史,展现了过去卡塔尔游牧民族一年两次往返于沙漠与近海地带之间的迁徙。投影上的画面是贝都因人以及游牧生活的本质,他们在冬季的沙漠里将帐篷一次次搭起后拆除,但随着飞速的现代化进程,这些画面也将成为往昔的记忆。

2023年5月,余德耀美术馆来到蟠龙天地,虽然展馆面积小了,但是舞台却变大了。蟠龙天地的前身是位于青浦的蟠龙古镇,其历史可追溯到隋朝。余德耀美术馆社区公共艺术项目“走街串巷”则为让美术馆主动走向观众、走进社区提供了一种可能。

作为余德耀美术馆介入蟠龙天地社区的公共艺术项目,“走街串巷”之名意在延续古镇风韵,并将当代艺术引入传统江南水乡的街巷景观中,邀请本地居民在熟悉的街巷之间重逢相聚,感受天地自然、万物更迭,也欢迎来访游客在十字街口穿梭漫游,发现不期而遇的惊喜。

青年报·青春上海记者 陈嘉音/文 施剑平/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐