公园成电影学院学生实践基地,“公园+”让上海绿色空间更年轻化

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

看一场露天电影,再听听电影放映背后的故事。今天上午,一场特别的“新中国露天电影放映发展回眸展”在复兴公园开幕,复兴公园“上海电影学院教学实践基地”也在此揭牌。记者了解到,这一“公园+电影”正是本市“公园+”活动之一,今年,400余场“公园+”活动让绿色空间更具年轻味。

◆ 新中国电影放映史展开进了公园 ◆

这一由上海大学和黄浦区绿化市容局联合主办的“新中国露天电影放映发展回眸展”,通过几款不同时期的露天放映设备,回顾了新中国电影放映史的几个代表性阶段。

城市电影院和流动放映露天电影都是新中国电影放映体系的重要组成部分。在相当长的一段历史时间,流动露天电影放映是广大群众喜闻乐见的文化娱乐方式之一。中国的露天电影放映从16毫米流动放映起步,历经几十年的发展探索,已覆盖全国64万个行政村。

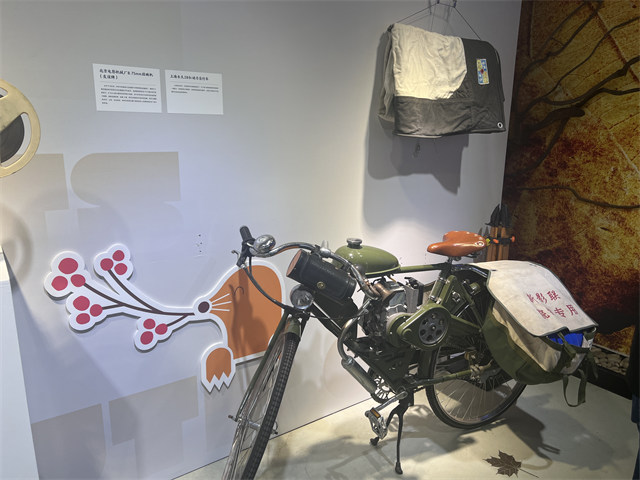

记者看到,现场展示了一款在凤凰自行车基础上改造的自动化自行车。上海大学上海电影学院上海电影特效工程技术研究中心办公室主任陈凯告诉记者,这台自动化自行车在那个年代主要有两个作用。“一个是电影院之间需要送片,以前电影是通过胶带拷贝带来送。第二个作用是做户外放映,放映员除了在电影院放映电影还需要做露天放映,就会带着设备、底片以及我们现在看到的银幕,去做一些社区放映。”陈凯表示,上世纪60年代影院密集,露天电影放映场次也比较密集,因为是当时老百姓唯一的娱乐方式,所以需要频繁做交通移动,这台自行车就相当于现在的小汽车,是放映员的通勤工具。

而这部自动化的自行车也是上海独有。“首先凤凰牌自行车的产地就是在上海,另外常规我们能见到的都是人力自行车,就是二八大杠人力自行车。但上海作为中国的工业龙头,在那个年代它能够造出一定量的发动机,所以就改造了原有的人力自行车,加了一些机械结构,是可以添加汽油的,比人力自行车更省力。”陈凯介绍说,这台自动化自行车是上海大学上海电影学院保存至今的一件藏品,至今还可以正常发动使用。

让公众可以快速了解电影史,户外露天电影是最好的切入口,也符合复兴公园的特征。“我们找了几款上世纪五六十年代比较有特征性的设备。”陈凯介绍说,如一台北京电影机械厂的友谊牌8.75mm放映机,生产于1965年。上世纪60年代电影胶片还是属于非常昂贵的成像媒介,国家为了满足偏远地方影视文化的需要及节约成本,研发了8.75mm有声电影胶片,8.75mm是中国独有的窄胶片电影,系1965年经文化部审定批准的影片规格,放映设备轻便,运输方便,拷贝与放映机价格均较低廉,是专为偏僻地区人民看电影而设计的机型。

又如一台长江(5202)16mm放映机,由江苏南京电影机械厂生产于1958年,背后还有个外交故事——周恩来总理出访前苏联乌克兰带回来了一个礼物,16mm胶片放映机。周总理当年访问时,乌克兰的新闻记者拍了很多影像资料,周总理的随从与对方交涉,希望拿到这些新闻资料片,也就是16mm胶片。当时中国还没有16mm电影放映机,乌克兰为了表示友好,赠送给周总理一台。电影放映机被随团带回来后,1954年由南京电影机械厂仿制成功,先临时取名为“乌克兰式”,接着正式定名为“54式”,后来,在54式的基础上,南京电影机械厂又研制成功了一系列16mm电影放映机,也就是现在人们统称的“老五四”。乌克兰式16mm电影放映机也是中国生产的第一批16mm电影放映机。

◆ 400余场次“公园+”活动全市展开 ◆

今天上午,“上海电影学院教学实践基地”也在复兴公园揭牌成立。上海大学上海电影学院院长何小青教授表示,实践基地成立后,上海电影学院的学生也将在这里进行电影创作的实践。据介绍,此前已有学生已经利用复兴公园的自然景观进行短片创作的探索性尝试,“优先启动的是学生创作,借助公园的自然风貌做一些外景拍摄。去年和今年我们一共有三部短片在复兴公园完成了拍摄,并同时入选了平遥学生电影单元。”据悉,实践基地成立后,这样的探索还将进一步深入。

记者从市绿化市容局获悉,这样的“公园+”赋能在上海全市都已展开。2023年,本市新增城乡公园162座。至此,全市各类公园数量达到832座。全市265座口袋公园、89座乡村公园已全部实行24小时开放,292座城市公园实行24小时开放,271座城市公园向游客开放共享草坪等空间。“公园+”拓展更是让公园变得更年轻化,更有“人气”。

结合公园自身特色、文化、历史传承,紧紧围绕艺术、文化、红色资源、体育等内容,今年全市“公园+”已开展了200余项活动,约400余场次。“公园+”模式进一步创新,打造多功能“生态会客厅”。如和平公园引进国内首家期刊主题书店大隐书局·刊茶社,以阅读为主线,汇聚20多个国家30个门类1500多种期刊,成为国内收藏期刊最多的实体书店,采用“本本可读、本本可借、本本可订”的新模式,为读者提供阅读、购买、借阅的全方位服务。陆家嘴中心绿地公园用咖啡文化串联生态底色,将多形式、多场景设计嫁接到公园环境中,做实“公园+咖啡”这篇文章,除举办国际咖啡文化节外,结合拆围透绿项目开展“公园+咖啡”长期合作,落地的咖啡快闪店COFFEE CUBE目前正在试运行中,后期将每月邀请一座城市的头部精品咖啡馆前来展示,创造更多与游客链接的多元咖啡体验场。古美公园成为国内第一个以“城市家具”为主题的公园,园内设置约130件城市家具和中国城市家具发展史文化长廊,形成一条“城市家具游览线路”。

如今在上海的公园里,全民健身空间更具活力。徐家汇公园在篮球场、健身步道等体育健身设施优化和升级基础上,引进国球“乒乓”,下阶段还将定期引入体育专业团队开展全民健身活动,指导市民正确开展专业体育运动。共青森林公园携手杨浦区体育局和长三角体育部门,围绕“春跑”“夏钓”“秋营”“冬徒”打造“四季”长三角森林体育嘉年华系列活动,推动长三角体育功能联动发展。滨江森林公园推出“森林乐享节”,让游客体验森林系列户外活动。全市城市公园中有近300座设有健身体育设施,每天在公园绿地中健身的市民超过百万人次,各类自发的健身队伍数以千计,公园绿地已成为市民健身的重要场地。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐