两位大师“相聚”中华艺术宫,共同回答历史命题

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图

时至今日,“中国绘画向何处去”依然是很多中国画家的历史命题。其实早在百年之前,两位留法名家林风眠和吴冠中就已经在思考这样的问题,并且作出了伟大的尝试。追寻大师的足迹,显然能够使今人对“从何处来,向何处去”有更清晰的认识。

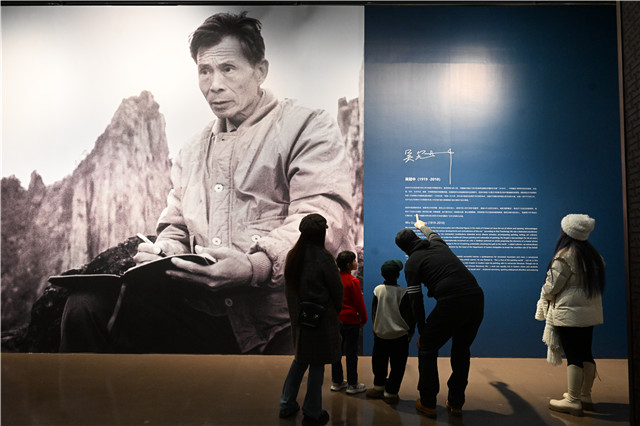

1月27日,“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”在中华艺术宫(上海美术馆)揭幕。大展汇聚200件(组)佳作,全面回顾中国画坛两位巨匠的艺术成就,为观众献上一场史诗级艺术对话。这是国内最大规模、最强阵容的林风眠、吴冠中艺术大展。

展览集聚京、沪、粤、浙各大艺术机构林风眠、吴冠中珍贵藏品,呈现林风眠、吴冠中对时代之问的“回答”——融通中西古今的创新精神,用艺术探索开创的“中国式风景”。展出的200件(组)作品涵盖林风眠、吴冠中艺术生涯中不同时期创作的中国画、油画、水彩、素描等门类艺术精品。其中,林风眠与吴冠中成熟时期精品约占半数,盛况空前。

整场展览分为五大部分。第一部分“主题演绎区”,展开“中西之调和”“笔墨的转向”“为人而艺术”三大话题。第二、第三部分,分别为“林风眠”与“吴冠中”个人展区。两大展区左右对称,向左走遇见林风眠,向右走邂逅吴冠中。第四部分“流风余韵”,则透过赵无极、朱德群、吴大羽、关良等与二人密切关联的师友、同窗等艺术家作品,以及国内外知名人士对他们的高度评价,彰显林风眠与吴冠中的艺术影响力和思想辐射力。第五部分“生平文献区”呈现二人的艺术年表等文献资料。

展览中的很多作品都是难得一见的佳作。林风眠有较为少见的早期半身仕女画《女半身像》、深受敦煌壁画影响而创作的《舞》、带有马蒂斯风格的《仕女》和莫迪利亚尼风格的《花朵》等。吴冠中仅存的3幅巴黎时期水彩画之一《巴黎郊外乡村》、一批上世纪50年代的素描作品等罕见画作也将与观众见面。值得一提的是,吴冠中生前最后一幅还没有来得及签名的作品《最后的春天》首度来到上海。因为它的特殊意义,吴冠中家人强调该作品不做托裱,保持其既有的笔触与状态。

吴冠中算是林风眠的学生,所以“中国式风景”展也是一个师生展。应该说,林风眠和吴冠中的绘画风格差异还是比较大的。但是他们都有一个“东方情结”,就是如何让东西方艺术融合,解决“中国绘画向何处去”的问题。

对于本次展览的主题“中国式风景”,策展人项苙苹表示,这是为了表达中国近现代艺术学习吸收西方艺术的史实。分解开来看,“中国式”表明了中华文化的主体性,“风景”二字同时包含自然风景(风光)、社会风景(风情)和精神风景(风骨)等意味,可充分涵盖林风眠和吴冠中多元的创作题材。

作为本次展览的重要活动之一,“中国式风景”主旨演讲暨“中华艺术大家说”第一季第二讲昨在中华艺术宫艺术剧场开讲。讲座邀请中国美术学院学术委员会主任、中国文学艺术界联合会副主席、中国油画学会会长、中国美术家协会副主席许江,以《先驱者、熔炼者、大成者》为题展开作演讲。许江从“东西传统的交汇融化的先驱者”、“香草美景的人生淬化的熔炼者”以及“浪漫诗性的抒情活化的大成者”三个章节展开讲述,以林风眠和吴冠中两位大师的精品力作为例,分享了艺术大师在艺术创作中的卓越贡献以及他个人的观点见解,为观众系统全面地重温了林风眠与吴冠中的艺术人生。

许江说:“林风眠、吴冠中先生的艺术融汇中西、诗心独具,在他们的身心里始终流淌的是对美的关照。”从林风眠的仕女系列,到吴冠中的《黄河》和《青岛红楼》,许江的讲述也与正在“中国式风景——林风眠吴冠中艺术大展”展出的经典画作隔空呼应,让观众对展览更添浓厚兴趣,也时时为他的精彩发言发出阵阵掌声。

上海市委宣传部副部长、市文旅局局长方世忠表示,回顾林风眠、吴冠中两代艺术家的卓越实践和伟大成就,有助于人们认真思考如何担负起新时代赋予的新的文化使命,创造属于这个时代的“中国式风景”。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 常鑫/图

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐