在B站听班长讲解数学是一种怎样的体验?

青年报·青春上海记者 刘昕璐

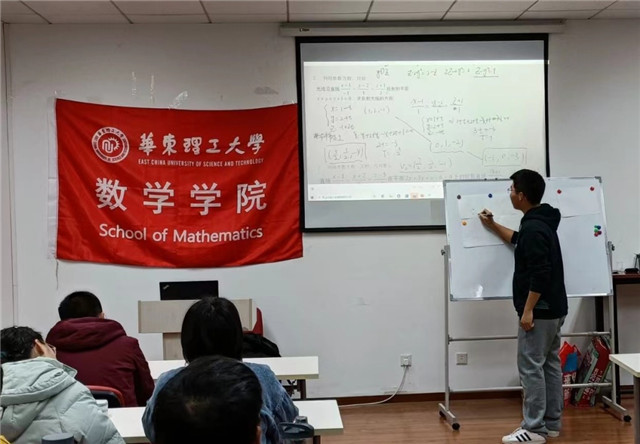

周致远是华东理工大学数学学院的一名大三学生,是2021级数学与应用数学专业1班班长,同时也是同学交口称赞的“小老师”。这名“小老师”带动班级共同进步的做法,甚至受到教育部本科教育教学评估专家的赞扬。“个人优秀,更应该带领更多身边人一起优秀。”周致远很高兴,他的B站视频,如今还辐射到其他高校,大家共同讨论。就在今天下午,周致远还参加了华东理工大学大学生年度人物的答辩会。

◇ 公众号渐成共同“财富” ◇

大一刚入学时,周致远需要应对“数学分析”和“高等代数”两门难度较大的学科基础课程。身为班长的他,担当起了带领班级同学学好、学懂的责任。

自在向明中学读书时,周致远就养成了在其个人公众号上梳理知识、归纳总结的习惯,将这种学习方法沿用至今。他与班委们一起,通过在公众号上发布“每日一题”、在班级群中发布群作业的方式,帮助同学们温故知新,学思并重。

很快,“每日一题”的打卡模式受到了班级同学们的一致好评,也吸引到其他班级的同学参与其中,良好的学习氛围在整个专业的同学之间弥漫开来。反响最好的时候,一天能收到近20份反馈的作业。越来越多的人跟上了大部队的节奏,大家看到好的题目也会分享给周致远,公众号逐渐成为大家共同的“财富”。

“每日一题”的学习模式取得良好反响后,受到“数学分析(上)”任课教师靳勇飞老师的启发,周致远结合大部分同学们的诉求,通过LaTeX语言编写了一批更加系统的学习资料。在他和班委们的共同努力下,如今,“每日一题”累计发布推送150余期。经过3个学期的训练,班级里涌现出一大批成绩优秀的同学。

“一开始我觉得题难,不愿意做,是班长的坚持和一份份详细的批改意见让我深受鼓舞。毫不夸张地说,‘每日一题’陪伴我度过了整个大一的学习生活,在潜移默化中使我受益匪浅。专业分流后,虽然我进入了新班级,但我也提议新同学一起参与到‘每日一题’的学习中来。”黄婷睿同学表示。

B站的微课

◇ 从课堂到“相学于B站” ◇

“那时候,我们还经历了一段时间的网课,课后,有不少同学会问我一些作业上的题目,我发现,他们问的都是有一些有共性的问题,”为了提高答疑效率,周致远决定在B站开创个人账号,通过录制视频的方式更好地为同学们答疑解惑。

最开始,周致远对于视频剪辑等相关技能并不熟悉,但在不断摸索和尝试中,他收到了很多来自同学和网友们的正向反馈。“有点东西!”“讲得很好,下次多讲点!”“谢谢大佬!瞬间懂了!”……这类评论给了周致远很大的信心。截至目前,周致远的B站账号“断网就拉闸”累计发布视频200余个,播放量超19万次,粉丝数近2000人。“回想起运筹学考试前夜和室友们‘相学于B站’的场景,远哥的视频真的给予了我们很大的帮助!”田思兰同学说道。

目前,周致远已完成《概率论》《复变函数》等7门专业课的资料编写。《离散数学》任课教师施劲松对周致远不吝赞扬,将他的学习方法和部分笔记向2022级同学介绍;在《概率论》结课后,周致远也将自己编排的电子版资料送给老师留作纪念,使得老师能够站在学生的角度,更好地找准学生的薄弱点……

“这仅仅是我在学习过程中的一点感悟和思考,我希望这些资料不仅能使自己和班级同学受益,更期待与他人交流的过程中,碰撞出更多思想上的火花。”周致远说道。

除了课内学业,周致远还承担了大量的学生工作,参与了许多社会实践活动和科研竞赛项目。在担任院学生会主席团成员期间,周致远策划开展了第一届数学文化节、师说“数”语·共话成长、朋辈讲堂、校友讲堂等十余场活动,每一个细节都由他把关。担任学院团委副书记期间,周致远又负责运营学院官方公众号,展现数学学院学子风采。比起收获的各项技能,他认为自己作为数学学院首批本科生,通过学生工作与大家一同成长,为学院的建设贡献自己的青春力量更值得自豪。

通过一些科创实践,周致远的视野进一步打开。“理工科的思维模式是相通的,经过长时间的沉淀后,我感觉自己不仅是一名数学专业的学生,还是学材料、学物理、学化学的。这些学科屹立在数学的基石上,在接触新兴领域前沿知识的过程中,我感到充满了动力。”

周致远曾经的梦想是做一名老师,如今,已成为“班级小老师”,这让他十分期待继续发挥网络媒体的优势,将所学知识进行分享。至于未来,他还想要读研深造,潜心基础学科研究,用自己擅长的方式在数学领域内发光发热。

周致远整理的7本复习资料

== 对话 ==

B站也是一座大学,丰富着我们的学习

记者:在这样的学习分享模式中,切实感受到学风变好了吗?

周致远:作为一名成绩优异的预备党员,我考虑的不仅仅是成为更优秀的自己,更是如何能够发挥朋辈力量,创新思路助力学校、学院开展学风建设。经过日常学习实践,我发现,“知识抽象难懂”“习题繁杂分散”“答案缺失跳步”是掣肘大部分同学学习的三大痛点,从根本上酿成学习难度高、挂科率高的双高难题。针对三大痛点,结合个人学习方法,我摸索了一套可持续、可推广、可传承的朋辈帮扶措施。很荣幸,教育部本科教育教学评估专家来我们学校调研时,也给予了这一肯定评价,这也非常鼓励我想要继续做下去。

记者:你怎么看在B站上的录课分享?

周致远:从播放量超19万次,粉丝数近2000人来看,这一定是辐射其他学校了。有一种说法叫“在B站上读大学”,我个人也经常会去搜各种课,从中吸收一些好的教学方法。比如,B站上有一位老师,经常会留下课后思考题,我最近也借鉴了,只是我会在下期课程上公布思考题的答案,帮助同学们真正举一反三。网友们给了我很多的鼓励,让我始终温故而知新,每周一次的B站分享,成为了我舍弃不下的习惯,也给我带来更多内生成长的动力。

青年报·青春上海记者 刘昕璐

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐