海派工艺大师|陈为群:对木偶艺术的革新,每一天都在发生

青年报·青春上海记者 郦亮/文 吴恺/图、视频

第六批国家级非物质文化遗产传承人候选者、木偶艺术家陈为群虽然已年过八旬,但当他和记者谈起最近构思的新戏时,那扑面而来的创意,让人觉得他似乎比一些青年艺术家更加年轻。他告诉青年报·青春上海记者,尽管在木偶艺术的传承与发展上取得了一些成就,但他现在依然每天孜孜以求,对木偶艺术的革新从未停止。

从入职木偶剧团起,就开始创新和改良

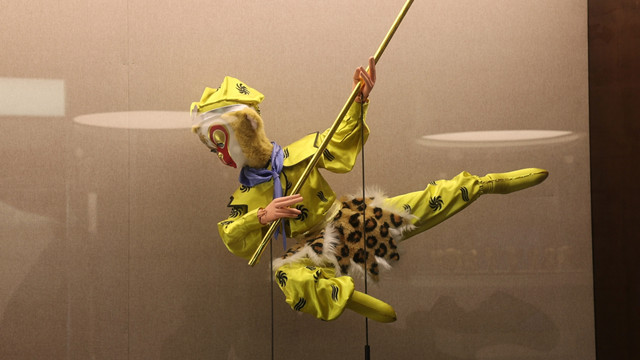

可以说,陈为群对海派木偶技艺的革新,从他入职上海木偶剧团的最初年月就开始了。全世界的木偶大致可分为杖头木偶、提线木偶和布袋木偶三类,海派木偶用得最多的还是杖头木偶。很年轻的时候,陈为群就被委以主演《孙悟空三打白骨精》的重任,他操作的正是腾云驾雾的孙悟空。

《孙悟空三打白骨精》中的孙悟空是个典型的杖头木偶。杖头木偶一般由主杆和扦子两部分组成。主杆控制人物的头、腰等主体部位,而扦子则主要用来表现手等部位的细节。在传统木偶戏中,孙悟空的两腿是没有机关控制的,处于“悬空”的状态。为了孙悟空更具有灵活多变的“猴性”,陈为群创造性地给孙悟空的两腿也装上了扦子,这样,腿部细节就被纳入了操纵的范围。当然,这对木偶戏演员的水准提出了挑战。

因为对于木偶角色的重大改良和出色的表演,《孙悟空三打白骨精》成为了陈为群的代表剧目。当时的陈为群不过二十来岁,其实在此之前,陈为群还在为当一名歌剧演员而努力学习。在延安中学读高中时,因为演唱水准出众,他被音乐学院选入歌剧班学习,可是由于种种原因,他最终进入上海木偶剧团担任了一名木偶戏演员。

“那木偶的杆子一举就是几十分钟,七八斤重啊,真是太熬人了!”很多年之后回忆起当年由歌剧班学员变身木偶戏“小白”时的岁月,陈为群还是很佩服自己当年的毅力。木偶剧团建团初期有8个老演员,人称“老八哥”,这些老艺人大多来自苏北,以前在上海是举着木偶唱京戏,后来他们又承担起以儿童为中心,用木偶多为儿童服务的使命。

陈为群当时的老师就是“老八哥”之一的钱时信。老师是一个严格且循循善诱的人。当年少的陈为群为举杆而倍感煎熬的时候,老师总在一旁鼓励和加油,让他看到了木偶艺术的前景。当然,他的创新精神得到了老师的真传。陈为群记得他在团里演的第一出戏叫《兔子和猫》。两只动物都是极为灵活的,要将它们的神气都表现出来,少不了要研发操纵各种木偶的机关。而在这个过程中,陈为群就想了很多办法,老师也提供了很多宝贵的指导意见。

海派木偶的精髓主要体现在“形式感”上

什么是海派木偶的精髓所在?

“我认为海派木偶相比较于其他地区的木偶,最大的不同还是体现在形式感上。”陈为群说。什么是木偶戏的“形式感”?陈为群为记者举了一个例子。他曾经编、导、演过一部形式很特别的木偶戏《布拟》。在这部作品中,一块布随风飞舞,被风撕碎后变成了鸡,变成了虫子,变成了身形曼妙的模特儿,女子走路、跳舞,让人感到了青春的美好扑面而来。整部作品其实就是由一块布的变化来展开。这在形式上就显得相当独到。

陈为群对记者说,木偶戏作为舞台艺术的一个门类,自然也要讲究戏剧的矛盾冲突,讲究内容、人物和剧情,甚至要承担对孩子进行教育的职责,但这是所有舞台艺术都应该遵循的规律。而就海派木偶来说,其令人拍案叫绝的“形式感”,恐怕是其他艺术门类所不可比拟的。

也是为了这种“形式感”上的创新,陈为群说他必须每天都要动脑筋、想点子。陈为群担任编剧和导演的第一部作品叫《STOP-熊》,那是上世纪70年代的作品。全剧人物角色的行走移动,均由一个可以活动的梯子来体现。说到底,就是通过梯子的移动来体现角色的移动。这种形式现在已经被广泛地运用于木偶戏的创作,但作为首创者,陈为群当年的尝试确实很让人惊艳。

“每天都要动脑筋。”这个几十年的习惯,即便年过八旬,陈为群依然在坚持,一点也没有停下来的意思。“最近,我正在构思一台木偶戏《胎儿芭蕾》,想从小朋友还在妈妈肚子里的时候说起,听爸爸每天下班讲他的工作,听妈妈讲她每天的幸福或忧愁……”

虽然成就很高,但仍在孜孜以求

木偶是实物,但是木偶艺术却是一门技艺,这也是其能成为国家级非物质文化遗产的原因。既然是“非物质”,在陈为群看来,那木偶技艺其实更多的还是一种精神的传承。学会操纵木偶,这是基本功,学会对木偶艺术进行不断地创新,学会木偶戏的编、导、演,这又是更高的要求。

目前喜欢木偶戏的人越来越多,愿意学习木偶戏表演的年轻演员也越来越多。这种局面激发了陈为群的热情,他一面指导团里青年演员的表演,一面坚持创作。除了《胎儿芭蕾》之外,还有好几部有趣又浪漫的木偶戏正在他心中酝酿。“木偶戏的创作也需要在当下创新,不只是让小朋友喜欢,也希望具有现实意义的木偶戏,能走进大朋友的心里。”陈为群说。

记者了解到,除了几名正式弟子之外,这些年陈为群教过的学生在全国不下百位。甚至还有一群来自巴基斯坦的年轻人也来向陈为群求教,他们是巴基斯坦国家木偶剧团的演员,大概有七八个人,他们对中国的海派木偶仰慕已久。当然陈为群对他们也是毫无保留地传授指教,教了他们《东海小哨兵》等剧目。陈为群还去挪威等国讲学,将海派木偶带向了全世界。而在这个过程中,陈为群总是希望将木偶艺术的精神传承下去。

“一个人的时间和精力都有限,一辈子能认认真真做好一件事就很不容易了。”陈为群告诉记者,他这一辈子就做了海派木偶戏这一件事,虽然有所成就,但仍在孜孜以求。而这种孜孜以求的态度正是海派木偶艺术传承与发展的关键所在。

青年报·青春上海记者 郦亮/文 吴恺/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐