传统非遗融合国潮、对城市未来的探索和表达,这所高校设计展点燃创意之光

青年报·青春上海记者 陈泳均/文、图、视频

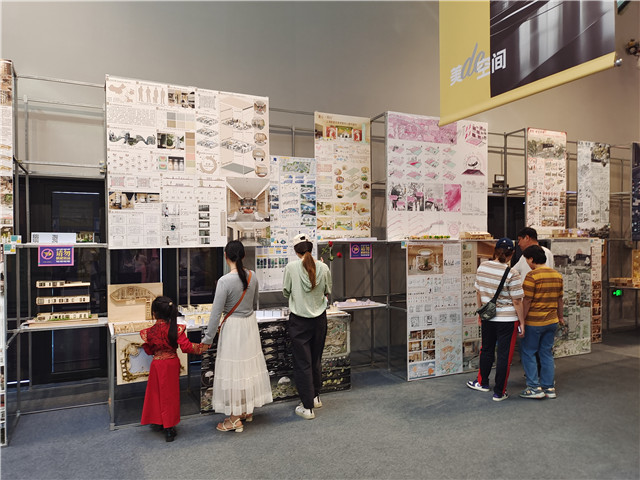

当非遗邂逅国潮,激发年轻人对于优秀传统文化的认同感和自豪感;当设计融入思考,呈现年轻人对于城市未来的探索与表达……近日,来自上海建桥学院艺术设计学院的学生们将毕业设计展搬到滴水湖码头,直面公众,与真实的城市环境和未来发展趋势产生对话。“我爱临”展览不仅是毕业作品的静态展示,也是一个关于年轻梦想、创意活力与城市未来的生动对话。

※ 非遗邂逅国潮焕发新活力 ※

当非遗邂逅国潮,会碰撞出何种奇妙火花?一顶粉中带红的豫剧盔头,左右挂着长穗;一个白底红花陶瓷杯,色调温暖清新;插画风的“生旦净丑”角色文创……在展览中,来自上海建桥学院视觉传达设计专业马家宝同学的“‘戏音阁’豫剧文创产品”吸引了众多游客的驻足。

谈及作品设计的初衷,马家宝认为,豫剧作为河南文化的一个重要符号,在相当长的时间里承载了河南人的艺术创造和审美追求,时至今日,仍不绝于耳。“非遗更多的时候是无形的,我们要在保留原汁原味的同时,赋予时代的色彩,这也是我们设计专业学生的使命。洛阳戏音阁戏曲空间模式非常新颖,为了让大家深入地了解豫剧文化,我将马派文化IP植入到设计创作中。我毕业设计的这些文创产品就是依据洛阳戏音阁戏曲空间的经营理念来制作的,总结了戏曲空间‘茶’‘戏’‘课’‘创’的主要内容进行设计。”

为何在文创系列中特意设计茶杯?这背后也融入马家宝的思考,希望戏曲不被束之高阁,而是走进人们的生活。通过边品茶边听戏,成为一种生活方式,让传统戏曲文化和人们的生活相融合并产生交集,打破人们对戏曲固有的认知,丰富文化业态。该作品仅是展览众多作品的一个缩影,记者了解到,“我爱临”展览通过五大展区180件作品,涵盖了从文创、空间设计到数字媒体的广泛领域,充分展现了2024届毕业生对未来的畅想与展望。

在现场,90后吕小姐看着兼具国潮和非遗元素的文创产品,忍不住拿出手机拍照留念。她告诉记者,“我在临港工作,这样公共开放的高校设计展形式很好,它提供了一个接触艺术和文化的公共空间。其中关于非遗和国潮的设计是我最喜欢的,不仅有趣味创意,而且有文化内涵。国潮的兴起,意味着一种趋向性的审美导向。这种审美以‘中国元素’为内核,背后是对中华优秀传统文化的认同。”

※ 设计融入思考探索新模式 ※

每一个展区都是一次思想的旅行,一次灵感的碰撞。无论是非遗文化设计文创产品,还是关于临港未来的想象,学生的设计作品都充满奇思妙想和满满潮流感,让人目不暇接,心潮澎湃。

当人们忙于自身生活时,如何停下急匆匆的脚步,走出家门发现城市的美好?来自视觉传达设计专业的贺语涵同学在文创产品设计中,将文化市集与人们休闲方式相结合,并融入具有海派元素特征的建筑。“我希望人们能够从滴水湖一号码头出发,观察自然、拥抱自然、享受自然。”

记者发现,在贺语涵同学的设计作品中,名为“乐游”的可爱IP形象或是戴着登山镜坐在露营区的吊椅上,或是拿着野餐包,在公园里呼吸自然空气,又或是开着露营灯,在帐篷里舒适地阅读书籍……可爱的IP形象,仿佛将观众沉浸式带入了美好的户外空间。

“角色人物‘乐游’名字取自‘乐趣游玩’中的乐游二字,充满生机。在滴水湖一号码头文化市集中乐趣游玩的灵感,则来源于在一号码头休闲娱乐的人们。我觉得去野外,也代表着当代年轻人对于生活洒脱的态度。”贺语涵说。记者了解到,“临港之梦”展区以30套文创与空间设计作品,映射出未来青年设计师对临港未来的美好憧憬,艺术设计与城市精神相交织。

一位年轻爸爸带着4岁的女儿驻足在“临港之梦”展区前,这位爸爸告诉记者,“我们住在浦东,今天正好来临港滴水湖码头游玩,意外发现了这个学生作品展。看到这些学生的设计,我感受到现在的大学生对于城市的发展很有自己的想法,不仅探索城市,也会用自己的青春和智慧为城市赋能。”

谈及打破传统校园展览界限、将毕业设计展移至滴水湖码头的初衷,上海建桥学院校长朱瑞庭表示,希望充分利用临港新片区作为上海城市发展新引擎的活力与创新氛围,为学生作品提供一个更加开放和富有时代感的展示舞台,激发学生对未来城市建设的责任感与创新激情。

青年报·青春上海记者 陈泳均/文、图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐