在地铁月台中见众生见自己

【文/青年报记者 陈泳均 图/受访者提供】

在00后大三学生杜天昊眼中,地铁就像一个小世界,安检员、警务员、步履匆匆的上班族和学生……地铁月台不仅是交通站点,也能通过地铁视觉设计映射出这个城市的人文环境。正因如此,就读于上海视觉艺术学院视觉传达专业的杜天昊决定将地铁月台作为他专业课作业的主题,并出于分享设计的想法,他以《月台platform》作品报名参加小红书设计大赛,让更多人关注身边、关心生活中容易被忽视的人文元素。

灵感源于童年的一次遗憾经历

对大众而言,地铁车站是人们生活中接触最频繁、关系最密切的地方之一。一个简洁、和谐、统一的导视符号,一处新艺术风格的暖光,都能为阴冷的地铁空间融入人文关怀。谈及参赛作品《月台platform》灵感来源,杜天昊说,这和童年时一次有些遗憾的地铁乘坐体验有关。当时他在一座城市看到有个名为苹果园的地铁站,怀着好奇心,他兴致勃勃地乘坐至苹果园站。然而,令他有些遗憾的是,到站后却发现,整个地铁站没有任何与苹果园相关的艺术设计。

在杜天昊看来,地铁月台作为一个公共空间,和大部分人都息息相关,但又因我们常常坐地铁,地铁月台成为我们熟悉而又陌生的空间,我们通常不会认为坐地铁是个充满仪式感的行为。但随着城市的发展,不同时期修建的地铁月台能一定程度上折射出文化和城市的人文关怀。

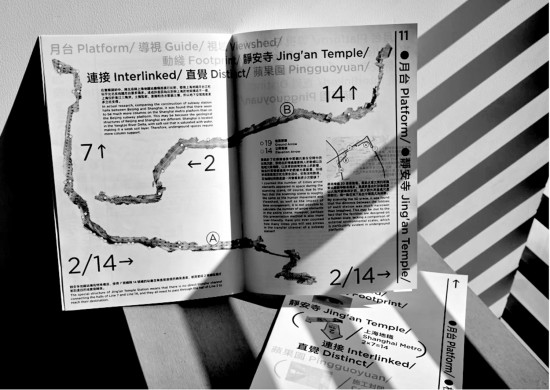

走在上海的地铁里,仿佛能穿梭时空,感受到城市公共交通和人文关怀的变化。为了最大化地放大这种反差感,杜天昊在《月台platform》印刷物中,以上海静安寺站作为主要对象。车站的导视符号是最直观、最常用、最贴近乘客的设计,因此尤为重要。“不同时期修建的地铁,导视系统的线路会不同,静安寺站分别有2号线、7号线和14号线。三条线路开通的时间,相距跨度比较大,相隔近10年,因此每条地铁线路的设计风格都符合年代特征。在我印象里,地铁的设计风格大多和2号线以及7号线相近,但是新开通的14号线给我完全不同的感受。14号线通过光影艺术的设计,给人一种非常现代化、科技感的感觉。”

在设计中展现地铁月台的气质

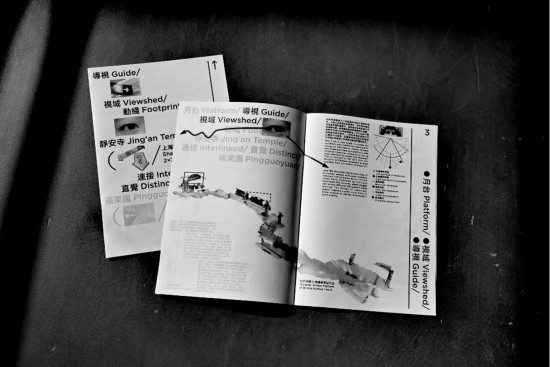

不仅城市有着专属气质,纵横在城市地下的地铁同样有着独特气质。如何将印刷物通过视觉设计,传递城市地铁月台的气质?杜天昊说,相较于最初的版本,最终设计版本传递出更强的视觉风格。在用手机拍摄地铁月台后,杜天昊利用3D扫描软件扫描出地铁立体的空间,呈现出建模的视觉效果。随后,他将换乘通道中换乘箭头的视觉元素进行统计和梳理,在印刷物中用一个个小圆圈代表换乘箭头,并用不同圆圈分别展示立面的箭头和地面的箭头。

在杜天昊看来,不同城市的地铁月台有着微妙的不同,月台设计会反映不同地区的差别。让他印象深刻的是,北京的地铁月台会有绘制北京街头、胡同的景象,以及在天花板上橙白相间的拱形设计,相较而言,上海有更多立柱设计。以上海14号线静安寺站为例,能感受到色彩格调融为一体,加上灯光对于立柱的渲染,提高了整体空间的层次美感。此外,不同的地铁站站厅还会采用不同材质,人民广场站站厅壁饰《万国建筑博览》选用不锈钢板材,静安寺站壁画《静安八景》选用大理石和毛面花岗岩等。

对于地铁迷而言,导向标识设计可以看作一种视觉化、流动的语言。导向标识设计作为环境信息的载体,每种导向、标识类型都有自己独特的形式与语言的表达。它们通过色彩、图形、材质等要素全面而细致地表现视觉的感知及需求,并传达出关于环境的相关信息,从而给予人们识别上的帮助。

设计者说

当杜天昊将《月台platform》分享在小红书账号后,让他很惊讶的是,他意外地收获了不少相同爱好者的留言,有不少观众说希望购买他的设计作品,还有接到委托设计的邀请。“我很高兴在网上结交了一些志同道合的朋友,但我没有接受设计商单的邀约,因为我觉得我目前还需要学习,继续提高自己各方面的能力。对于设计专业的学生而言,互联网给了我们更多交流和展示的平台。”

文/记者 陈泳均 图/受访者提供

来源:青年报

- 相关推荐