成功!上海首个世界遗产!为何它能实现“零的突破”

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

北京时间2024年7月21日至31日,第46届联合国教科文组织世界遗产委员会会议(世界遗产大会)在印度新德里召开,在此次会议上,中国黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)正式通过审议。这标志着,中国黄(渤)海候鸟栖息地的重要组成部分——上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区(以下简称“东滩保护区”)成功晋升为上海的首个自然遗产。上海世界遗产实现了“零的突破”。

◇ 它是鸟儿迁徙的重要“中转站” ◇

一只大滨鹬,从春天离开澳大利亚,横跨整个西太平洋,它们可以连续飞行5天5夜,但在飞越了5000公里的距离后,它们的体重250克会掉落到100多克,亟需一处栖息地作为能量站。崇明东滩正是这样的“能量站”,对于迁徙鸟类,这片湿地如同一个“家园”,意义巨大。

崇明东滩位于黄海的最南端,该区域处于东亚-澳大利西亚迁徙路线的中间位置,距离澳大利亚的越冬地5400-6000公里,距离阿拉斯加和西伯利亚繁殖地3000-6000公里,也因此成为许多鸻鹬类迁徙途中的必经之地。

多年的环志研究表明,斑尾塍鹬、大滨鹬等长距离迁徙的鸟类可以中途不停歇地直接从澳大利亚飞往崇明东滩;中、短距离迁徙的鸻鹬类,如弯嘴滨鹬、大杓鹬等,在春季也将崇明东滩作为重要的迁徙停歇地。根据近年来的调查,崇明东滩记录的鸻鹬类有51种,每年有25万只以上的鸻鹬类在此停歇。

由于在崇明东滩和澳大利亚之间为浩淼的西太平洋,因此,在春季鸻鹬类向北方迁徙时期,崇明东滩是从澳大利亚而来的长距离迁徙鸟类在飞越西太平洋后所到达的第一个迁徙停歇地,崇明东滩对于鸻鹬类继续向北方迁徙起着重要的作用。同样,在秋季鸻鹬类向南方迁徙时期,崇明东滩是到澳大利亚越冬的长距离迁徙鸟类的最后一个迁徙停歇地。因此,在崇明东滩补充的能量对于鸻鹬类能否顺利飞越西太平洋同样起着至关重要的作用。

崇明东滩自然保护区管理事务中心主任钮栋梁表示,鸟类是没有国界的。因此,候鸟的保护是国际性的。目前,全球已经建立了众多的候鸟保护网络,在候鸟的繁殖地、越冬地和迁徙停歇地的国家和地区共同参与候鸟的保护行动。在东亚地区,目前已经成立的保护网络有东亚-澳大利西亚鸻鹬类保护网络、东北亚鹤类保护网络以及东亚雁鸭类保护网络。崇明东滩已加入东亚澳大利亚鸻鹬类保护区网络,并开展了一系列的研究与保护项目,这对于那些迁徙过程中在崇明东滩停歇的鸻鹬类的保护起到了重要的作用。

据悉,为了更好地保护亚太地区的候鸟及其栖息环境,我国政府分别与日本国政府和澳大利亚政府签订了《保护候鸟及其栖息环境协定》,共同保护栖息或迁徙于两国之间的候鸟。在中日《协定》中,列出共同保护鸟类有227种,来往于崇明东滩鸟类有160种,占《协定》鸟类种类的71%;在中澳《协定》中,列出共同保护的候鸟有81种,来往于崇明东滩的鸟类有52种,占《协定》鸟类种类的64%。

钮栋梁介绍说,崇明东滩及其附近水域是具有全球意义的生态敏感区,也是东北亚鹤类迁徙路线、东亚雁鸭类迁徙路线、东亚—澳大利西亚鸻鹬类迁徙路线的重要组成部分。国内外专家研究表明,崇明东滩是迁徙水鸟补充能量的重要驿站和恶劣气候下的良好庇护所,同时也是部分水鸟的重要越冬地。

此次申遗成功,可见崇明东滩湿地的鸟类保护对于展示中国政府在生物多样性保护方面的国际形象,提升中国政府的国际声誉所发挥的重要作用。

◇ 1%的种群增长成为关键指标 ◇

20世纪90年代末,外来入侵植物互花米草开始在上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区内快速扩散蔓延,侵占了大量土著植物的分布区,造成海三棱藨草、芦苇等土著植物群落面积不断萎缩,滩涂湿地的高程快速淤高,严重危害到滩涂底栖生物的发育生长,进而影响到迁徙鸟类在滩涂湿地的取食和休息。

从2013年9月开始,保护区实施了互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程,主动采取生态学与工程学相结合的途径,有效地控制互花米草生长扩张并修复鸟类栖息地功能,营造了近25平方公里的优质栖息地,维持和扩大了鸟类种群数量,改善了崇明东滩国际重要湿地的质量。

保护区的互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程是迄今为止国内外生态保护、湿地修复领域投入最大、规模最大的工程之一。该项目的成功实施,对提升我国滨海湿地生态系统修复的能力和水平,促进滨海湿地的有效保护与管理具有极佳的示范意义。

得益于生态修复工作的持续推进,东滩保护区工作人员记录到的候鸟种类和种群规模均有显著增长。据悉,目前保护区内共有300种鸟类,其中国家一级重点保护鸟类19种,包括白头鹤、东方白鹳、黑鹳等;列入国家二级重点保护鸟类59种,如大滨鹬、小天鹅、白琵鹭等;列入《中国濒危动物红皮书》的鸟类有22种。

“8月份,我们将公布最新的统计数据,预计将增加到320种。”钮栋梁说。在《国际重要湿地公约》中引入了这样一条评价标准:“如果一块湿地定期栖息有一个水禽物种或亚种某一种群1%的个体,就应被认为具有国际重要意义”。比如全球现有约1.5万只白头鹤,而在东滩保护区监测统计到超过150只,这一物种当年就可以记入崇明的“1%”名列。这“1%”的含金量,代表了东滩湿地生态价值的关键指标。

2012至2023年,崇明东滩拥有的“1%”总数由7种增至12种。目前,崇明东滩历年共记录到各种鸟类300种,其中国家一级重点保护鸟类19种,国家二级重点保护鸟类59种。持续的增长,标志着崇明东滩的生态价值进一步释放,影响力加快向全世界辐射。

◇ 未来将增加保护区开放度 ◇

科普传播的价值,同样也是崇明东滩保护区“申遗”成功的重要原因之一。

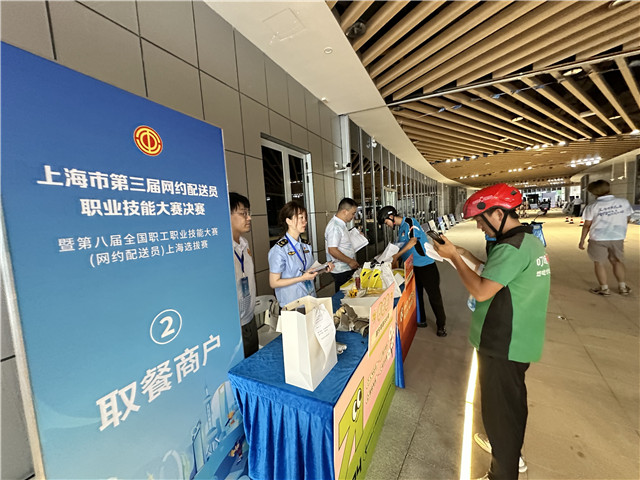

在东滩保护区鸟类科普教育基地这个免费开放的综合性科普教育区,能看到广袤的湿地风光,也能观赏到各种鸟类,还有专业人士进行科普。据介绍,自科普教育基地建成运行以来,已接待超过90万人次的市民游客参观访问,开展了数百场次的科普教育专项活动,接待逾3000批次5万余人。

“保护区持续面向公众,持续开展形式多样的科普宣教活动。面向周边社区开展形式多样内容丰富的共建活动,使保护区和社区画上了同心圆,开展国际交流与合作,努力促进保护区与世界接轨,是保护区一贯秉承的理念。”

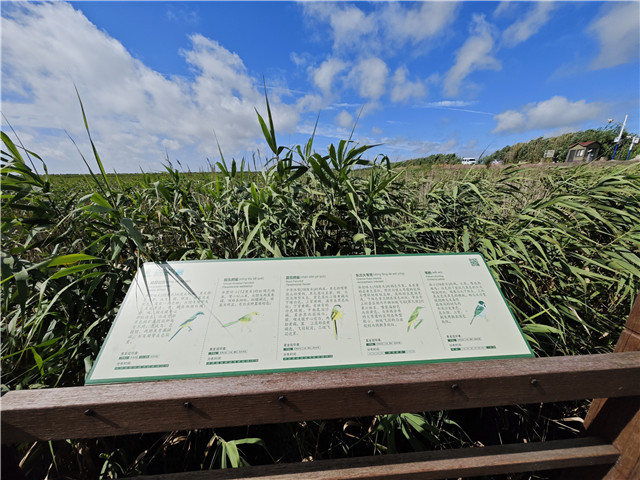

钮栋梁告诉记者,近年来,保护区更新了一批自然科普教育场馆,通过预约就可参观。在湿地中,有标本馆,能近距离认识东滩的“明星鸟类”,有VR视频可以看,展示鸟类迁徙的故事。还有让鸟类爱好者观鸟的木栈道。这些都有效普及了保护区及世界自然遗产相关知识,增进了全社会对自然保护、湿地保护和迁徙物种保育的科学认识。“这也成是崇明东滩能最终入选自然遗产地的一个重要因素。”

申报世界自然遗产则是保护区迎来的又一次重大发展机遇,也意味着更重的责任。“现在保护区里大概70~80%的鸟类集中在生态修复区的24个平方公里内,我们保护区有241.55平方公里,相当于大部分鸟类集中在10%的区域里面,如何更科学更精细化地去管理,比如说水位的控制、植被面积的控制等等,我们接下来可能还要做一些提升,会和高校合作做一些研究,把精细化管理的水平提上去。” 钮栋梁表示。

他表示,第二个任务是继续做好科研监测工作,掌握保护环境变化的情况和趋势,不断进行科学调整。而第三点,则是向社会有更大的开放度,让更多的公众参与进来。

“包括营建一些生态和体验的场所,自然小径,也要更多地培养一些志愿者队伍,包括讲解员队伍。”钮栋梁表示,科普基地每天的开放量可以达到1000-1500人左右,但目前还未“满额”,“接下来我们会尽力加大开放力度,让更多的公众可以体验到我们的自然美景,同时把生态保护的理念带回去,传播给更多人。”

>>> 链接:

上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区位于长江入海口,我国第三大岛——崇明岛的最东端,是我国规模最大、最为典型的河口型潮汐滩涂湿地之一,具有国际重要意义的生态敏感区,是亚太地区候鸟迁徙路线的重要组成部分,对维持迁徙候鸟种群的生命过程发挥着重要作用,是长江水系和东海近岸水生生物的重要洄游通道和繁育场所。

东滩保护区总面积为241.55平方公里,约占上海市湿地总面积的7.8%。崇明东滩鸟类自然保护区于1998年11月经上海市人民政府批准建立;1999年保护区被湿地国际亚太组织接纳为东亚-澳大利西亚涉禽保护区网络成员;2002年崇明东滩被《湿地公约》秘书处列入国际重要湿地名录,同年被中国政府列为未来5到10年优先保护的17个生物多样性关键地区之一;2005年7月,经国务院批准,保护区晋升为国家级自然保护区;2006年被国家林业局列为51个“国家级示范自然保护区”之一;2022年被列入黄(渤)海候鸟栖息地(第二期)世界自然遗产提名地。

青年报·青春上海记者 刘晶晶/文 吴恺/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐