42件雕塑艺术作品亮相中华艺术宫,黄浦江滨江雕塑艺术展拉开大幕

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文、图

今天起,42件雕塑艺术作品“小样”亮相中华艺术宫,拉开了黄浦江滨江雕塑艺术展大幕。这也是市规划资源局会同浦东、徐汇两区及中国雕塑学会共同策划的“人文之城—黄浦江两岸公共艺术营造系列活动”之一。

从1348件雕塑作品中脱颖而出

今年4月9日,黄浦江滨江雕塑艺术展正式面向全球发布征稿公告,到5月15日完成征稿,共收到中国、英国、法国、意大利、美国、丹麦等全球38个国家和地区691名艺术家的1348件雕塑作品方案。其中国外艺术家109名,国内艺术家582名。经过作品初评,最终从1348件方案中评选出30件优秀作品,与6件定向邀请作品和6件特别邀请作品一起,亮相中华艺术宫。

记者现场看到,展示的作品主题丰富,其中“中国元素”处处可见。中国艺术家霍敏的作品《祥云》,展现了一朵“祥云”石雕,艺术家希望通过传统文化符号与现代城市景观的结合,展示城市的独特文化魅力。“祥云在中国传统文化中象征着祥瑞、幸福与美好,选择这一元素作为雕塑的主题,不仅具有深厚的文化内涵,更能唤起人们对于美好生活的向往。”

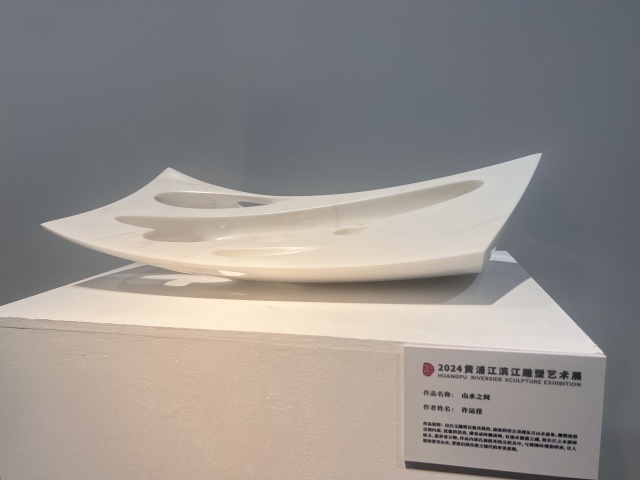

艺术家许运佳的《山水之间》用的是汉白玉材质,以极其简约的语言表现东方山水意象。雕塑造型内敛、优雅,横看成岭侧成峰,有流水潺潺之感,似长江之水润泽万物。作品内部孔洞又有如光线交织其中,与周围环境相呼应,让人如置身山水,营造出既传统又现代的审美意境。

不少外国艺术家的作品中也体现了“中国元素”。英国艺术家克莱尔·伯内特的作品《吉祥》,展示了英国通过上海港引入的中国植物造型,作品以此为灵感,以植物的种子形态进行延伸,尝试以自然形态展开人文对话。

挖掘滨江公共空间的艺术“界面”

上海作为中国现代美术的摇篮和中国城市雕塑的起点,她的艺术实践彰显其独特性。而在城市化快速发展的当下,将艺术融入城市公共空间已成为提升城市品位与满足百姓美好生活需求的关键策略。近年来,上海市大力推进黄浦江两岸的城市更新和公共空间建设。滨江公共空间的优化升级,不仅为市民提供了更加舒适宜人的休闲环境,也为公共艺术提供了展示的舞台,使滨江公共空间成为连接历史与当代、自然与人文的生动界面。不少雕塑作品也对此进行了探讨。

上海美术学院院长曾成钢展示了一幅名为《起点》的作品,以鲲鹏为意象,展现了神鸟展翅、御风而起的雄伟姿态,寓意一飞冲天。他表示,《起点》不仅象征着黄浦江两岸日新月异的变化,也象征着这座城市不断追求卓越和突破的精神。

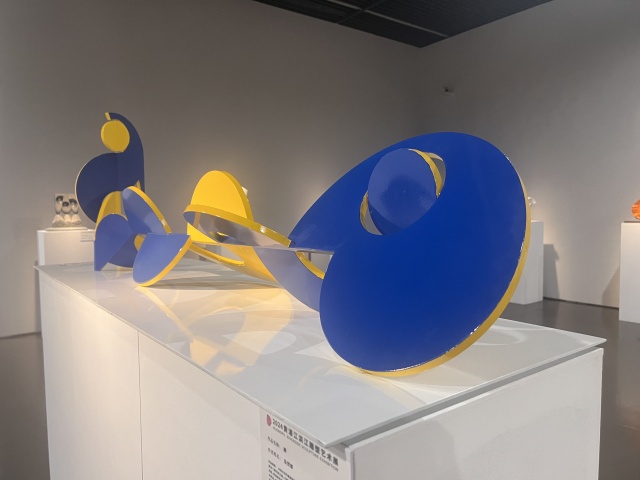

艺术家朱羿郎的《潮》,以半圆形的折纸为母题,通过在空间中的弯折使二维平面转换为三维空间之物。不同倾角的半圆面和孔洞在阳光的照射下投下幻化的光影效果。收尾的风动圆饼则赋予作品以勃勃生机。按照艺术家的构想,这是人们可穿梭游玩的公共艺术作品。而远观作品,半圆的达代和起伏仿佛潮涌,既契合黄浦江的文化底蕴,又象征上海的潮头地位。

据介绍,今年是人民城市理念提出五周年,围绕本市2035总体规划“人文之城”建设发展目标,今年以来市规划资源局会同浦东、徐汇两区及中国雕塑学会共同策划了“人文之城—黄浦江两岸公共艺术营造系列活动”,作为黄浦江两岸开放空间提升行动之一的公共艺术活动。系列活动紧紧围绕“以人民为中心”的发展思想,通过“规划营城、艺术造城”,聚焦黄浦江两岸浦东、徐汇段的重要公共空间节点,充分展现高质量发展的城市面貌和世界级滨水区的艺术品质。突出“专业的人干专业的事”,发挥雕塑家的艺术创造性,为黄浦江滨水空间量身打造独具匠心的高品质雕塑艺术品。

此次展览汇聚中外艺术家的创新思维,以空间品质提升为目标,以当代雕塑艺术为媒介,呈现城市空间与公共艺术的多元表达。通过本次雕塑艺术展,将进一步彰显黄浦江滨江地区的文化魅力,为公众提供一次亲近艺术的机会。

青年报·青春上海 记者 刘晶晶/文、图

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐