青年话题|学术微醺时刻,上海酒吧进入“Next Level”?

青年报·青春上海记者 顾金华

在酒吧里听一场学术讲座,在微醺的状态下和刚认识的朋友们交流学术……学术酒吧,一个知识与鸡尾酒共舞的地方,正吸引着一波又一波的年轻人。

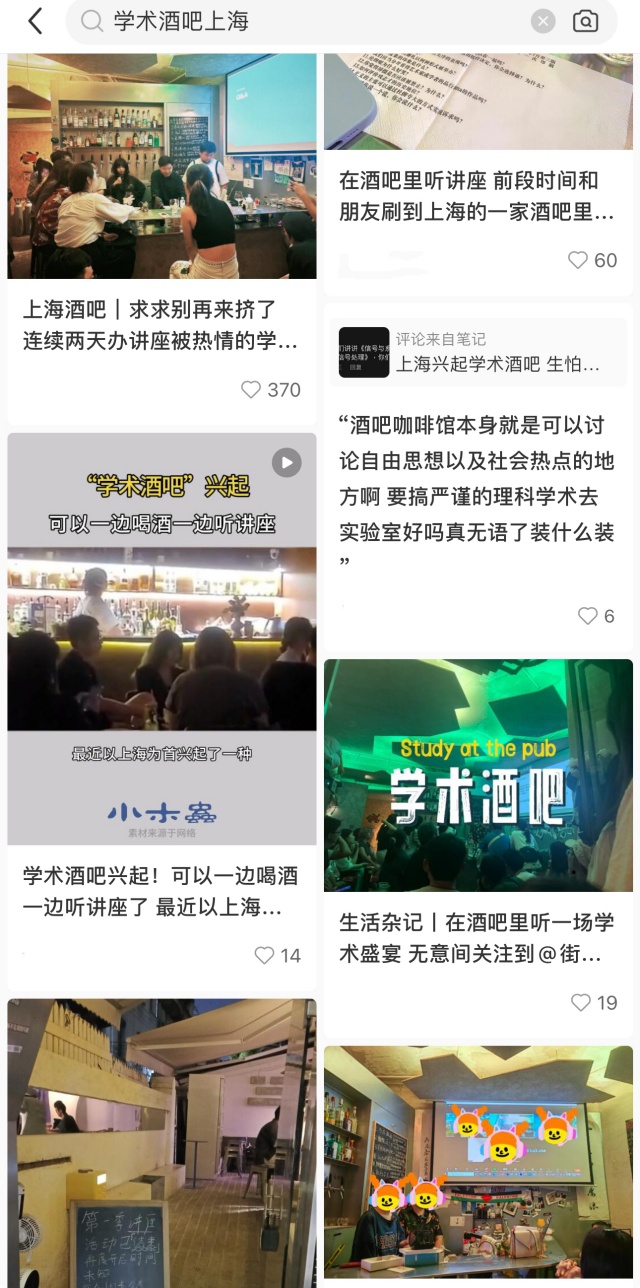

在上海,酒吧正发展到“Next Level”,社交平台上关于“学术酒吧”的话题热度也在不断攀升。有不少年轻人认为“在微醺的状态下学习和交流,可以毫无压力地积累更多知识”;但也有年轻人认为会不会影响到学术的严谨性。对此,你怎么看?

上海酒吧发展到了“Next Level”

夜幕降临,上海的夜生活开始。不久前,一场主题为《自来水与洋泾浜》的讲座在上海乌鲁木齐北路上的一家酒吧举行。

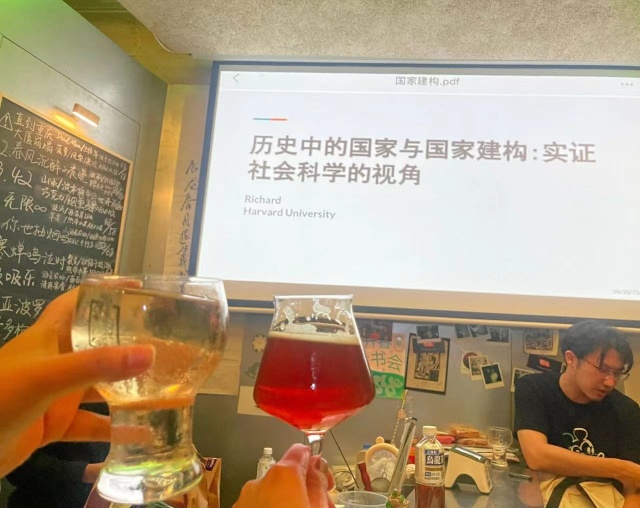

开讲前,陆续有年轻人结伴前来,大家三三两两在酒吧内落座。与此同时,讲座主讲人在酒吧工作人员的陪同下调整电脑投屏界面,做上台前最后的准备。等讲座正式开始时,台下座位全部坐满。台下坐着的以年轻人为主,他们人手一杯鸡尾酒或气泡饮品,专心聆听主讲人的分享,时而也会小声讨论几声。

在乌鲁木齐北路上的这家学术酒吧,主讲人分别是来自哈佛大学、耶鲁大学、牛津大学的资深教授、专业学者等,范围包括经济学、社会学、数学、人类学等各个学科。

讲座进行过程中,主讲人会进行正题分享PPT ,也会邀请台下的人分享自己的一些想法。当越来越多的人参与到这场学术探讨,氛围也逐渐轻松起来。等主讲人完成当晚的讲座后,依然有人意犹未尽地留在现场,和刚刚结识的朋友继续探讨着讲座上的话题。一直到深夜,大家才陆续散去。

“互联网时代,人与人之间似乎隔了层距离,更需要这样能面对面的社交活动。”参加了这场学术酒吧的95后小黄告诉记者。小黄在一所研究所工作,他觉得平时的工作是有些无趣的。这次活动上,他不仅学到了一些之前没有接触过的知识,更是交到了不同年龄段、不同性格的朋友。

和小黄同一天来参加讲座的人来自不同行业,有些是科研工作者,还有好几个是高校的老师。他们中有人结伴而来的,也有人看到帖子后独自来的。刘琴是生物学系的老师,他对此次参会的感受是,“氛围很轻松,即便不认识,但是在这种环境下,很容易就熟悉起来。”

“学术酒吧”来源于海外,原名为 SciBar(Science Bar的简称,被戏称为“听学术大佬在吧台侃大山”),指在酒吧举办的系列学术讲座、研讨会等学术活动。如今,“学术酒吧”在上海悄然兴起并受到热捧。

记者了解到,上海的“学术酒吧”活动规模一般为几十人,无需付费, 任何人都可参与。主要包括两个环节:其中在主题分享环节,主讲人借助PPT进行演讲,很多年轻人开玩笑说“在酒吧讨论学术并非新鲜事物,但放映PPT这么正经的形式是第一次见”。而在提问和交流环节,参与者可借助“破冰纸巾”如印有与分享内容相关的问题或话题的餐巾纸开启聊天。

在有些学术酒吧,还设有“思想角落”,可以传递自己的观点,或者静静地阅读和思考。在中山南路的一家供人放松娱乐的酒吧,在傍晚摇身一变成科普生物医学知识的课堂,连接不同领域的沟通桥梁。除了学术讲座外,这家酒吧还会现场问诊、答疑解惑。

“我们的目标是创造一个既放松又充满智慧的环境,让每个人都能在轻松的氛围中分享知识、交流思想。”一位学术酒吧的主办人在社交平台上表示,“学术酒吧不仅仅是一个酒吧,它是一个思想的孵化器,一个创意的交流站。”

学术酒吧主打“松弛”,可以让自己放慢脚步

不受身份、职业限制,只需在酒吧消费即可享受学术氛围。在柔和的灯光下,大家围坐在一起,一边小酌一边聆听讲座、交流观点。学术配酒,越喝越有。学术酒吧火了,很多年轻人爱上了这里,在他们看来,在一种松弛的环境下,每个人都可以是知识的传播者,也可以是思想的探索者。

上个周末,刚刚参加了一场酒吧学术研讨会的张森告诉记者,他大学是理科专业,毕业后在一家IT公司工作,他感觉自己有天生的“社恐”。“最近工作压力挺大的,想学习提升自己,也想找人多交流,但是不知道该从哪个角度切入。”张森说,在他看来,学术酒吧代表了一种新的社交方式,一种新的学习方式,一种新的思考方式。通过学术酒吧,可以让他建立起一种新的社交模式,试着去和不同身份的人对话,可以谈学术,也可以聊当下热点。在快节奏的当下,学术酒吧可以让自己放慢脚步,深入思考。

90后李清最初在社交平台上看到一则学术酒吧的活动信息,抱着好奇的心态过来听一听。结果,这样的创新酒吧没有让他失望。接受记者采访时,李清表示,学术酒吧的创新体现在每一个细节。从独特的鸡尾酒配方到主题讨论的策划,从空间设计的创新到服务模式的改革,学术酒吧都努力在给每一位参与的人提供一份独特的体验。“尽管线下讲座这种形式会花费更多通勤时间,但是多了一个社交功能,非常地吸引我,再忙也要来。在现场我不仅能够听主讲人的分享,还可以参与到这个讲述之中。比如主讲人会提问,我也会提问。”

“在学术酒吧,可以观察年轻人是如何聚集到一起参与活动的。”李清说,作为一名科研工作者,他平时压力很大,来这里既能喝到酒、放松心情,又有一个相当专业的环境,比纯吃喝要好多了。如果有需要,酒吧还为很多年轻人提供一个展示自己才华的舞台。

“松弛感吧!与正规的学术会议有所不同,学术酒吧的环境氛围轻松,没有传统学术活动的正式和拘束感,以更加轻松自由的方式促进学术交流和思想碰撞。无论是支持还是反对,都会被认真对待。也会鼓励一些跨学科的对话,促进了新想法的产生。”采访中,不少年轻人表示,在学术酒吧,不仅学到了知识,还认识了优秀的人,现场大多是年轻人,和他们的交流也会有不同的收获。

事实上,在上海等地最新流行起来的学术酒吧,涉及多类学科和领域,而且从酒吧老板到主讲人,都是来自一些国内外知名高校的高学历者。“质量上乘、主题丰富有趣,出身耶鲁、哈佛等名校的主讲人加持,期待值拉满”。不少体验过学术酒吧后年轻人反映。

在学术压力和生活乐趣之间,寻找一种平衡

学术讲座,原本是学术交流的重要形式和窗口,但这些年,传统的组会模式似乎逐渐失去了活力,被不少年轻人评价为“有些无趣”。学术酒吧的出现,将学术讨论与社交活动完美结合。

闲暇时间在酒吧一边品味美酒一边“高谈阔论”,便成了不少学术圈年轻人的一种新潮生活方式,小红书等社交平台上涌现出“学术酒鬼”“白天研究生,晚上喝酒生”等自我调侃帖子。

记者发现,上海目前的学术酒吧基本不收费。有些参会者会自己点一杯酒,价格从30元起不等,大多数人表示“不贵,完全可以接受”。

不过,网络上对“学术酒吧”的质疑声并不少。有网友认为,学术是专业且严谨的,不应该轻易将学术和商业化的酒吧融合在一起。“学术研究应该基于探索和知识的不断追求,学术酒吧这种模式可能会将学术研究商品化。”一网友表示。

对于这样的声音,一位姓马的学术酒吧主讲人表示:“我们还是希望大家能通过学术讲座学到一些干货,了解到自己认知以外的东西,所以对讲座内容和流程严格把控过:控制80%的时间在分享内容,其余20%的时间留给互动,整体还是‘重学术、轻社交’的状态。”

“学术酒吧作为一个新兴的事物,给年轻人提供了一种新的交流方式,就像咖啡文化一样,在这里有人来诉说,有人来倾听,有人来互动,这点是可以肯定的。”复旦大学社会学系顾晓鸣教授表示,在许多人眼里,学术应该是一个封闭严肃的持续性过程,这点并不完全科学。学术酒吧的兴起,无疑反映了年轻人对于更开放、更包容交流平台的需求。随着这一模式的进一步发展,也期待看到一个更加平衡和可持续的学术交流环境的形成。如果能通过入门级的学术讲座、学术工作坊等活动,增加社会对学术研究的参与度和认可度,或许能减少大众误解。

顾晓鸣教授表示,很多参加活动的年轻人都是抱着主动求学的态度,大家可以相互学习彼此身上不同的优点,相互进步。参加学术酒吧活动,对年轻人来说,是他们在学术压力和生活乐趣之间寻找平衡的一种尝试。

“在酒吧中进行的学术交流,适度的商业化也无可厚非,我们应该抱着包容的态度去看待这个新现象。如果加上相关部门的科学监管引导,可以形成良性的循环,这也是大家希望看到的。”顾晓鸣教授表示。作为一种目的型消费业态,学术酒吧的一大挑战在于,每一场活动消费者的满意程度,与酒吧本身的因素相关性较低,要真正吸引到更多年轻人,更多依赖于主讲人的话题和学术本身的内容。而对于商家来说,必须尝试不断创新带给消费者惊喜,并提供可以交流与持续消费的场域,这也将是个不小的考验。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐