会看病,会陪诊!医疗AI如何让健康服务一触即达

青年报·青春上海记者 顾金华

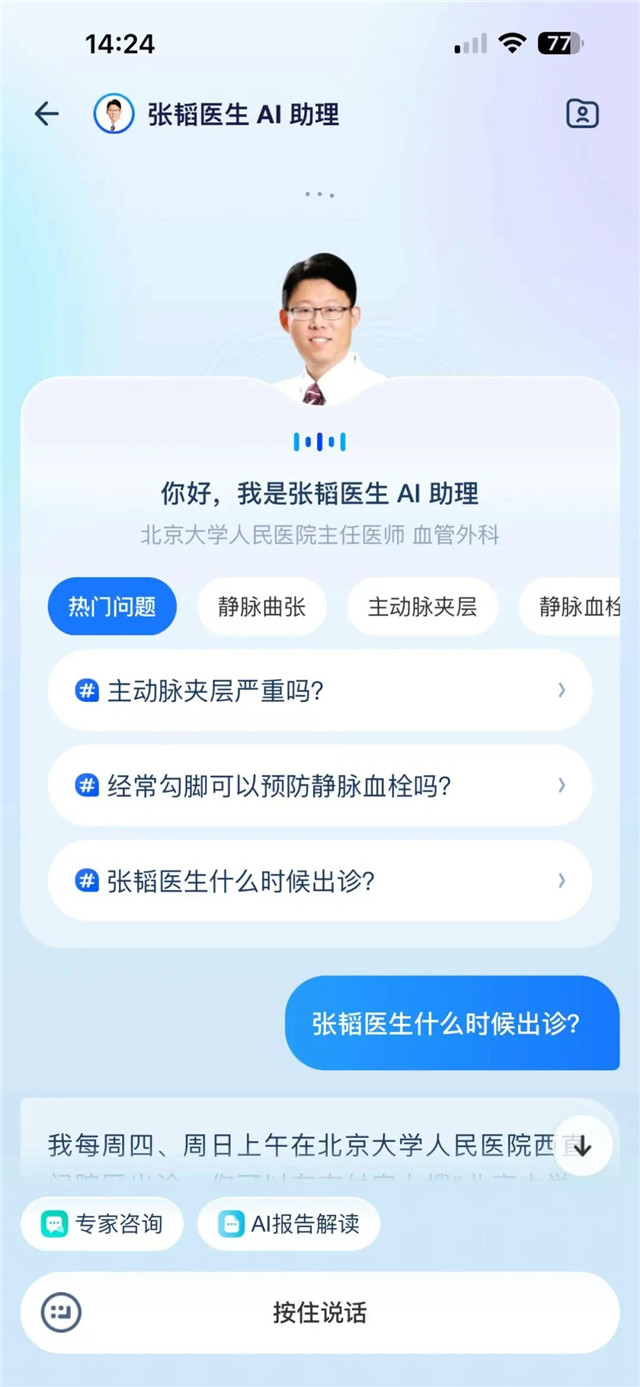

张韬是首个开通智能体的医生。通过学习大量医学数据和案例,张韬医生智能体可以模拟医生行为,提供辅助性医疗建议,像医生的“AI助手”一样,完成包括疾病诊断、治疗方案制定、药物推荐以及患者管理方面的工作。

在“2024 Inclusion·外滩大会”上,支付宝推出的AI应用新产品“AI健康管家”,为用户提供找医生、读报告、陪看诊、问医保、管健康等30多项AI健康服务,涵盖日常看病就医、家庭健康管理所需。

会看病

找好医院、看好医生,是大众普遍的就医诉求。公开数据显示,我国全科医生的缺口达24万,全国3%的三甲医院承担了42%的诊疗人次,四成医师每天工作超过10小时,患者平均门诊就医时间仅有3分钟。

繁忙是我国各科室名医大专家工作的常态,在北京大学人民医院血管外科主任医生张韬的日常工作中,常常要在3到4个小时内看完40个门诊的患者。一方面,患者人均就诊时长只有5分钟左右,很多患者排队两个小时,只是让医生再看一眼报告;另一方面,很多慕名而来的重症患者一号难求,只能到现场请求加号。

张韬是首个在支付宝开通智能体的医生。通过学习大量医学数据和案例,张韬医生智能体可以模拟医生行为,提供辅助性医疗建议,像医生的“AI助手”一样,完成包括疾病诊断、治疗方案制定、药物推荐以及患者管理方面的工作。目前,通过针对血管外科常见疾病问答知识的精调,医生智能体回答准确率达到95%以上;利用多轮问答能力,结合病情,对血管外科常见报告解读准确率达到90%以上。

在张韬看来,智能体就像医生的AI助手,满足了患者信息咨询、慢病管理、报告解读等需求,提升患者就医体验同时,也缓解了医疗资源挤兑。“在未来,AI能够识别更有需求的患者,提供专家加号及或线上咨询、远程诊疗等服务。同时,他也期待通过不断完善智能体能力,让更标准化的诊疗思路和优质医疗资源得以下沉,辅助基层医生建立标准诊疗规范,降低误诊、漏诊医疗风险。”张韬表示。

会陪诊

最近李女士眼睛不舒服,来到上海市第一人民医院就医。她打开手机,用语音向AI陪诊师咨询就医流程。片刻之后,AI陪诊师便为李阿姨提供了详尽的就诊建议,并附上官方挂号服务的链接。“初次就诊,请记得提前做眼压和视力检查。”陪诊师还不忘进行温馨提示。

AI陪诊师协助李女士完成挂号,并告知她就诊情况:“在您前面排队4人,当前叫号66号,地址位于7号楼1楼B区眼科检查一区……”

这款AI陪诊师名叫“公济小壹”,是上海市第一人民医院推出的语音交互陪诊应用。就医流程陌生复杂令患者晕头转向,为解决这一难题,上海市第一人民医院应用“AI就医助理”解决方案,以大模型、数字人等技术为基础,为患者提供双向交互陪伴式就医服务,打造全市首个基于大模型的语音交互的“数字陪诊师”。

全流程的规划指引,是市一医院AI陪诊师的“看家本领”。传统的智慧就医助手往往需要患者主动搜索,而AI云陪诊师“化被动为主动”,患者每完成一个就诊环节,系统会主动提示患者如何完成下一步操作。市一医院信息处副处长范骏翔表示,“医院引入AI陪诊师旨在为患者提供全天候的陪伴和指导,通过自然语言处理技术理解和响应患者的需求,从而改善他们的就医体验。”

让健康服务一触即达

让看病就医更简单,让专业与温度兼具的AI走进每个家庭的健康管理。据介绍,目前“AI健康管家”从助力解决就医难与繁入手,提供了找医生、读报告、陪看诊、问医保、管健康等30多项服务。

针对用户最刚需的找医生、挂号服务,“AI健康管家”可根据病症描述、目标科室等从超90万医生中做精准推荐,并连接问诊及挂号服务。医院就诊时,“管家”能调起相应的医院智能体,为用户提供诊前、诊中、诊后的数十项陪诊服务,让AI“跑腿”导航科室、提醒叫号。

做完检查,化验结果、体检报告,AI也能帮读,并为患者生成重点,提醒人们“对症复诊”。医保异地就医如何用?医保怎么给家人用?这些政策疑问,依托超6亿医保用户服务和知识沉淀,“AI健康管家”也能给出专业解答。

医疗服务之外,“AI健康管家”还推出了一系列功能满足用户日常健康管理需要,如毛发检测、药盒识别、抑郁自测、体重管理等。据悉,目前产品已上线,上支付宝搜“AI健康管家”即可体验,后续还将不断迭代升级。

据悉,目前已经有超20家专业医疗机构、专科、医生智能体入驻,包含浙江省卫生健康委、上海仁济医院泌尿外科专家等。

“期待通过专科智能体的建设、训练,赋予智能体更像真人医生的诊疗思路和诊断水平,从专科层面为基层医疗机构赋能。”上海仁济医院泌尿外科主任潘家骅表示。

青年报·青春上海记者 顾金华

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐