在月光下定格人类伟大的探索

青年报·青春上海记者 丁文佳/文 施剑平/图、视频

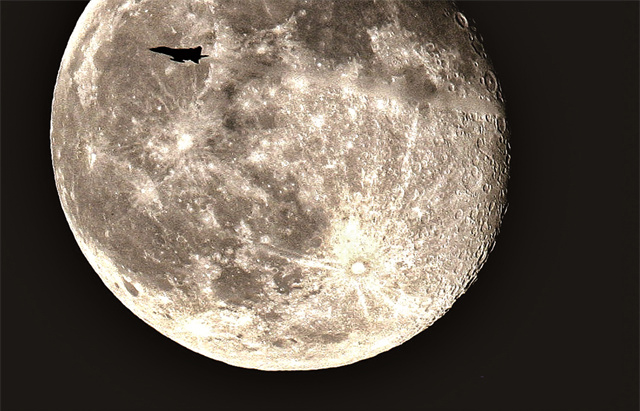

施剑平,本报的摄影记者,追着月亮拍了20年,取舍之后留下的照片却不足20张。但每一张无不诠释了摄影师所追寻的“决定性瞬间”,月全食、超级月亮等天文现象,民航客机、军机、中国空间站等凌月过程,在城市地标建筑群里冉冉升起的月球……任何能够想得到与月亮相映成趣的恢宏场景,他都一一抓住了。施剑平打趣道:“拍月亮就跟钓鱼一样,我已经把能钓的所有鱼种都集齐了。”因此,如今被俗事所累的他不必再追着月亮到处跑,但每逢中秋佳节,依旧要如约架起镜头。

-- 运气不是唯一 --

镜头背后还有复杂的测算

拍到“决定性瞬间”在施剑平眼里,正如鱼咬钩的那一刹那,“那种快感是无法言喻的。”而在他追逐月亮之前,在他作为记者的摄影工作里很难有这样的时刻。2003年,刚入行的施剑平奔跑于社会突发新闻一线,“突发事件对于抓拍能力的要求很高,新闻记者无法把控现场,只能将已经发生的事情记录下来。”与此伴随着的还有亲眼目睹的伤亡事故现场,沉重的气息弥散入生活,久而久之自然影响了心境。于是,工作之余将镜头对准自然事物成了信手拈来的排遣方式。

20年前的一日夜晚,施剑平偶然看到一架飞机划过清风明月,这一被称为“凌月”的场景让他难以忘怀,其中夹杂着摄影师的职业敏感,“虽然眼睛看到了,但没有用相机拍下来,我就要想办法一定拍下来。”拍月亮并没有想象中的那么简单,“一开始就跟无头苍蝇一样,以为哪天心血来潮,只要举个相机等着就能拍到。”距离冒出念头的两个月后,施剑平成功拍下第一张照片,他也得以领悟,“拍月亮是要跟钓鱼一样凭经验做好前期准备的。”

“首先你要了解飞机航道,比如民航客机很方便查到起飞和降落时间,还要查当天月亮的轨迹,然后算出它们有可能重叠的时间段,再继续算出一个确切的位置,提前在那等着,才有概率拍到。”施剑平说,即使充分规划好了飞机、月亮、拍摄点位这“三点一线”,也并不存在百分之百就能拍到的概率,就他个人而言,前期拍摄成功率在五分之一,随着经验积累后的成功率提升为每拍两次成功一次,显然这已经是很优秀的成绩了。

在20年前,并没有相关软件支持查数据,全凭自己的经验和估算,“有时候到了一个点位,你以为能拍到,其实可能差了两个月亮的位置而错过了。天上看着角度一点点,到了地面得差几十公里。”第一次拍月亮的十多年后,施剑平使用手机软件就能方便测算拍摄月亮好看的最佳位置,基本上不用再多走冤枉路,“当天只要不出现云,基本上就能拍到。”但这仅仅是拍摄月亮的辅助,并不能一起测算飞机航线实现“凌月”,不过已经帮他省去了不少精力。

无疑,拍月亮是努力和运气的结合成果,除了当天不可控的天气能见度,还考验拍摄角度,也就是自己能否到达测算出的最佳点位。“比如我通过软件测算出的点位看着不错,但实地一看是在居民楼里,你要怎么进小区大门再到楼顶,说不定半路就被拦住去路了。”施剑平曾经拍摄过月亮在浦东“三件套”建筑群里升起的壮丽场景,是在嘉定的一幢居民楼顶拍摄的,“我硬着头皮往里走,幸亏门卫没有拦我,楼里电梯也顺利到达最高层,再一看顶楼门也没关,这就属于天时地利人和了。”但凡关了一道门,如果再重新找点位,很大概率就错过月亮爬升的过程了。

为了将月亮和建筑完美构图在一起,需要在月亮刚刚升起的时候拍,“月亮和地面角度在30度以下的时候,才有可能拍到月亮和建筑在一起,再往上就是单独挂在天上的一个月亮,相对比较枯燥了。”施剑平说,这类拍摄的黄金时间在一个小时内,也就是月亮从地平线升起到最后与地面形成30度角的过程,否则就没法与建筑物重叠。

“摄影从某种程度来说挑战的是耐心和技巧,也就是说当所有一切都在你的规划中发生,并且能够成功拍下来,这时候的成就感是非常强烈的。”在此过程中,施剑平也坦然接受那些不可控的因素,“拍月亮不能通过其他方式找补再拍一下,错过了就是错过了。”

-- 衬托科技成果 --

浪漫情怀支撑着不竭探索

施剑平也拍过太阳,但因为其亮度太高,不仅无法用肉眼直视,拍出来亦会损失大部分细节,不如月亮精妙完整。“月亮是我们在地球上唯一一个可以用肉眼看到细节的天体,特别是满月之时,能够清晰地看到面朝地球一面的环形山,但凡喜欢摄影的人,看到总想要拍一下,看看它的细节。”施剑平说,城市里有光污染,肉眼看到的和相机拍出来的感觉相差悬殊,肉眼看到的月亮比较暗,而照片因其借助相机曝光度等多方面技术叠加,视觉效果相当震撼。尤其是一轮血月挂在半空,旁边簇拥着很多小星星,呈现出一种难以名状的美感。

关于月亮的组合构图,施剑平畅想了很多,但从来没有想到过,能在自己镜头里看到解放军的战斗机“横穿”月亮,“军机是没有固定航道的,哪怕对方能事先跟你沟通,也是极小概率才能拍到。”他将自己拍到的作品定义为“瞎猫碰到死耗子”,当时他还在忙着调曝光等参数,忽然感觉有一个小黑点正在月亮前迅速移动,“当时我年纪轻,反应也快,刚发现就条件反射按下快门了,一下子连拍了七八张。”甚至在施剑平将照片导进电脑前,完全没意识到自己拍到了军机凌月,“这是可遇不可求的,一辈子大概也就一两次机会才会遇到。”

当在照片上看到原本肉眼所见的光晕变身坑坑洼洼的浑圆大球时,心灵的颤动是在所难免的。而当璀璨的人类文明与之交相辉映时,也就是凌月出现后,复杂交错的激动情绪更是难以直陈。常规的民航客机、千载难逢的军机凌月之余,让施剑平更自豪的是拍到“天宫”空间站凌月,“这种震撼是我至今都无法忘记的,浑身鸡皮疙瘩竖起的感觉,原来在遥远的太空里有属于我们中国人自己的航天器,精确地绕着地球飞行,一天中有可能无数次从我们头顶上经过,但我们并不察觉。”

当年,在测算出能于清晨六点多的上海和苏州交接处观测到“天宫”后,施剑平凌晨三点就从上海出发做准备,“不同于民航飞机体型比较大,在它还没穿过月亮之前,就可以预先判断有没有可能穿过月亮。空间站太小了,只有一个小点点。”于是“押宝”软件测算出的那一分那一秒,在这个时间点的前后10秒,他连续按快门持续了25秒,“我考虑提前量,这样相对保险一些。”不仅肉眼没有看见,较小的相机显示器上也不见端倪,因此在回家的一路上,他都没有已经拍到的笃定。

眼看着电脑屏幕上被月球烘托才显形的“天宫”,施剑平蹲点被蚊子咬的煎熬也就不值一提了,“中国有自己的空间站就已经很让人振奋了,而我作为中国人能够拍下来,更是一件值得骄傲的事。”

// 追月者说 //

追月之旅,定格奇迹

作为一名热爱拍摄月亮的摄影师,我的追月之旅充满了惊喜与挑战。

拍摄月全食时,那如血的月亮仿佛来自神秘的异世界,我在寒风中坚守,只为捕捉那独特的色彩变化。而飞机凌月,需要精准的计算和无尽的耐心。一次次等待,一次次调整,当飞机与月亮完美同框的瞬间,心中满是成就感。

超级月亮更是大自然的馈赠,巨大而明亮,照亮了整个夜空。我寻找着最佳角度,让它与周围的景物构成最美的画面。城市月亮则将现代与自然融合,高楼大厦与明月相映成趣,诉说着城市的繁华与宁静。

最让我激动的是中国空间站凌月。那是科技与自然的奇妙交会,我提前做好准备,紧张地等待着。当空间站如流星般划过月亮的瞬间,我迅速按下快门,那一刻,我仿佛见证了人类探索太空的伟大征程。

每一次拍摄都是一次冒险,也是一次与宇宙的对话。我用相机记录下这些珍贵的瞬间,让更多的人感受到月亮的魅力和宇宙的浩瀚。追月之路还在继续,我期待着下一个奇迹的出现。

青年报记者 施剑平

青年报·青春上海记者 丁文佳/文 施剑平/图、视频

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐