中国式现代化奋进者|“众筹”而来的这颗星,开启“创新X”系列科学试验

青年报·青春上海记者 刘晶晶

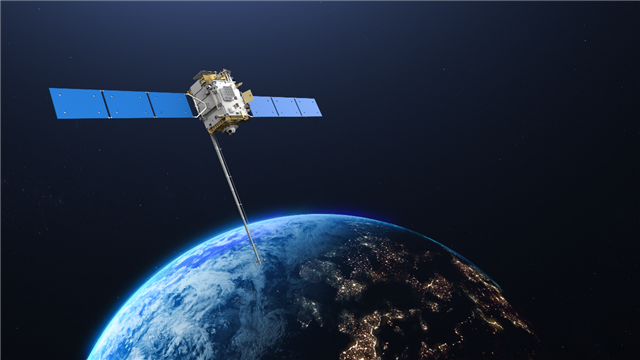

“全球首张宽视场X射线聚焦成像天图“、”我国首幅太阳过渡区图像“、“国际迄今最亮伽马暴”、“国产量子磁力仪首次全球磁场勘测”……这都是由中国科学院微小卫星创新研究院研制的“创新X”系列科学试验卫星的首发星——空间新技术试验卫星所带来的惊喜。有意思的是,这颗“新星”,开启的是“众筹”模式。

◆ 创新开启“众筹卫星”新范式 ◆

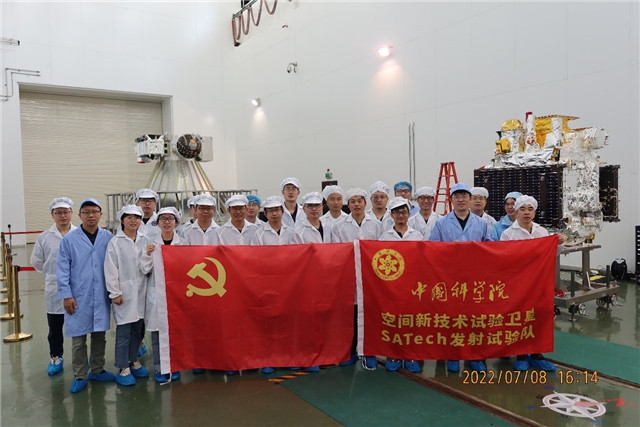

2022年5月,卫星创新院空间新技术试验卫星研制团队的17名队员,在连续颠簸数十小时后终于来到酒泉卫星发射基地,来不及休息,就马上开始了为“创新X”系列科学试验卫星的首发星——空间新技术试验卫星发射的准备工作。2个月后的7月27日,卫星被“力箭一号”运载火箭顺利送入太空。

如今距离发射已过去两年多,这颗卫星持续带来好消息。重量只有620公斤的这颗卫星上,搭载了20余家单位研制的16套载荷,自发射以来,已完成了44项空间新技术验证,部分技术产品已实现推广应用。如今卫星仍在执行常态化科学观测任务,仍在持续产出大量科学数据。这让卫星创新院副院长张永合甚是欣慰,这也证明了这颗“众筹卫星”的新范式行之有效。

随着航天科技、空间科学的快速发展,科研领域希望上天观测、验证的新技术新想法呈井喷式增加,但通过争取国家项目上天的机会却“一票难求”,而通过“众筹”方式,由各参与方自主投入、多个不同类型的载荷“凑”在一颗卫星上进入太空,以获得太空科学实验和技术验证的机会,或许是未来基础研究向产业转化的一种有效途径。这也正是“创新X”系列科学试验卫星的实践。

“这颗卫星取名‘创新X’,是创新交叉、创新无极限之意,突破了原有的专星专用模式,这种众筹式、航班式的空间科学与新技术试验的新范式顺应了创新需求。”张永合介绍说。

2021年初,中国科学院“力箭一号”运载火箭首飞工程立项,将“众筹”卫星的计划再次推进。空间新技术试验卫星很快立项,收到了上百份申请。经过遴选,最终确定搭载46.5nm极紫外太阳成像仪、龙虾眼X射线望远镜等16个新型载荷,涉及天文、量子、遥感、在轨制造等不同领域,参与团队来自中国科学院、北京大学、同济大学等20多个不同单位。“我们遴选的新载荷、新技术产品,大部分都是在航天领域就差‘临门一脚’的基础研究和新技术。”张永合介绍说。

◆ 把它当成国家的大任务去对待 ◆

作为适应科技发展的新生事物,创新也意味着更多的风险和不确定性,其中的过程更是一次全新的探索。作为“国家队”,肩扛“国家责”,卫星研制团队成员把此次发射当成国家的重大任务去对待。

让科学卫星总体所副所长、创新X卫星总师张晓峰印象最深刻的是最后一次装星时,把一条电缆装短了。此时卫星即将出厂,已经来不及拆星重装,最终决定临时加做一条电缆。当晚,张晓峰把所有的设计师召集起来,让每个人思考有无遗漏的地方。“我当时说,这虽然是自筹项目,但它同样承载了许多科学家的期许,我们要把它当成国家的大任务去对待。”

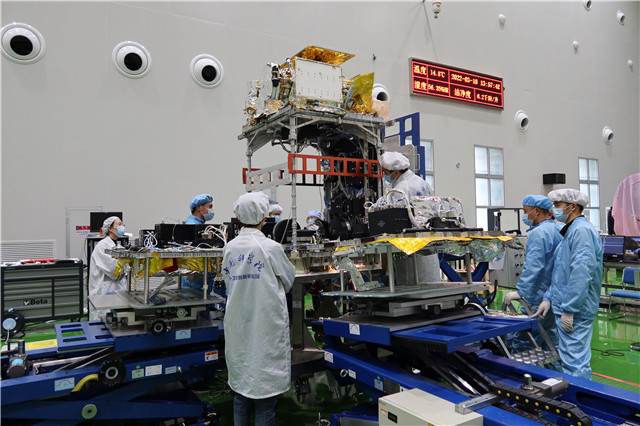

空间新技术试验卫星的重量为620公斤,研制这种体量的卫星一般需要3到5年的时间。然而,“力箭一号”运载火箭原计划于2021年底发射,这意味着从项目立项到发射,团队只有不到1年时间,最后也仅放宽了半年。在一年时间内将如此数量繁多,类型迥异的新型载荷“凑”在一颗卫星上发上天,搭载的载荷中很多研制团队还都是第一次参与卫星载荷的研制,这都是不小的挑战。面对“新”团队、“新”模式,短周期,卫星团队探索出了一条适合自己的路线。

针对载荷研制团队中很多都是“新手”,团队提前制定了试验载荷接口规范、格式约定和验证要求,识别出风险项目,进行重点把控,快速迭代,协助完成了载荷设计工作。在卫星平台设计及研制上,与以往卫星不同,需要适应各种各样载荷的机械接口、电接口及观测需求,因此“创新X”被设计成了一个面向载荷动态集成的通用化的平台,不仅接口丰富,还具备高精度对日观测、对地观测、惯性定向等多种观测模式。此外,还进行了快速迭代、测试流程优化等技术管理创新,实现了1年的短周期快速研制。

在这些创新方法下,卫星按时交付。“我们创造了很多方法,按照航天的方式制定计划流程,每一步都很清楚。”张永合说,中国航天人一以贯之的传统精神,共产党员拼搏不息的宝贵品质,依然是他们做每一件事的底色。

◆ 打磨出一支年轻而可靠的队伍 ◆

也是在这样的快速打磨中,一支年轻而可靠的队伍成长为更惊喜的“收获”。

记者了解到,由张晓峰带队的这支卫星研制团队,骨干力量多是“85后”“90后”,人数最多的时候也不到20人,其中有一半成员是第一次独立承担项目。为了确保项目顺利推进,团队发挥党员先锋模范作用,创新采用“双责任制”,每个分系统由一位有经验的“师父”担任技术负责人,负责技术和质量的把关,再由年轻的“徒弟”主导方案设计和项目推进。

刘瑞和李天童就是这样一对师徒。他们同属于结构分系统,分别担任主任设计师和主管设计师,需要应对的最大挑战是如何将所有载荷都摆放在1立方米的空间里。两人在一个月的时间里,反复尝试和调整,设计了上百个放置载荷的版本。设计过程中,有一台全铝自由曲面相机,始终找不到合适的位置。有一天他们突发奇想,把相机通过支架挂在了卫星的侧面,发现能够很好地解决散热面的问题,同时把宝贵的顶部空间释放出来。

就是在这样的灵感加持和不断尝试下,项目稳步推进,团队中的年轻人也和这颗“新”星一起快速成长。项目结束时,团队里的“90后”们,都已成长为可以独当一面的多面手。

如今,团队还在继续推进“创新X”科学航班计划——这一计划将面向全球征集有在轨验证需求的新载荷、新产品,利用“力箭一号”运载火箭,每年搭载4颗50公斤级科学微纳星、2颗100公斤级科学微小卫星、1颗600公斤级科学试验卫星发射升空。“我们在继续优化卫星平台设计的同时,也在了解科学家们的需求。”张永合介绍。

今年初,得知被评为2023年中国科学院年度团队后,团队成员表示,这个荣誉不仅属于空间新技术试验卫星研制团队,更属于参与这个项目的所有单位。团队在党旗引领下凝心聚力,以高度的政治责任感和使命感扎实做好各项工作,在坚守岗位恪尽职守上做表率、在冲锋一线攻坚克难上显担当。大家仍在努力,希望通过进一步降低平台成本和发射成本,让科学家有更多申请太空实验的机会,促进我国基础研究发展。

青年报·青春上海记者 刘晶晶

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐