上国际顶刊《细胞》!上海交大研究团队合作破解肠道菌群结构密码

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 冯硕 江倩倩

上海交通大学生命科学技术学院教授赵立平研究团队联合国外合作者在国际顶尖期刊《细胞》上发表最新突破性研究成果,首次鉴定出对维持人体健康具有关键作用的两组核心菌群成员“基石功能群”与“病生功能群”。

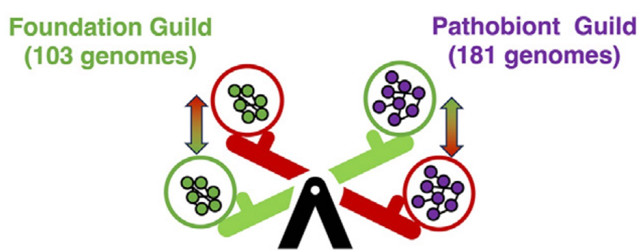

这两组核心菌群构成一个类似“跷跷板”的模式,通过彼此的升降波动影响人体健康。当基石功能群占据优势时,人体肠道菌群处在健康状态。当病生功能群占据优势且优势越来越大时,则预示人体健康出现问题。这个“跷跷板”模型存在于所有人群的肠道中,是维护人体健康必不可少的核心菌群。这一重大发现有望成为评估人体肠道健康的新标准,并推动个性化菌群检测技术的发展,为临床疾病防治和大众健康管理提供强有力的工具。

健康还是生病?神奇核心菌群“跷跷板”说了算

近年来,大量研究表明,肠道菌群不仅参与消化系统的正常功能,还在维持整体健康中起着关键作用,不亚于人体的一个重要器官。然而,科学界对维持人体健康必不可少的“核心菌群”具体成员尚未达成共识。

赵立平研究团队对110名2型糖尿病患者进行对照试验,通过创新开发高分辨率的菌群测序大数据分析技术,将肠道细菌按照协作或竞争行为划分成不同的“功能群”,筛选出在不同时间点都能稳定地保持协作或竞争关系的141株细菌,最终在其中锁定了一组相互竞争的类“跷跷板”样式的网络结构模型,通过“你升我降”影响人体健康。

为了确认“跷跷板”模型中的细菌是否存在于更多疾病类型的患者及其对照中,研究团队分析了来自5个国家、涵盖7种疾病的11项病例-对照数据,这些疾病包括糖尿病、心血管疾病、强直性脊柱炎、结直肠癌、炎症性肠病、肝硬化和精神分裂症。分析结果表明,“跷跷板”模型广泛存在于几乎所有患者和健康人群的肠道样本中,符合“核心菌群”特征。

研究显示,核心菌群“跷跷板”模型由与疾病缓解相关的有益功能群(命名为“基石功能群”)和与疾病恶化相关的功能群(命名为“病生功能群”)组成。为了更直观地说明“基石功能群”的重要性,赵立平形象地将它们比喻为“大树菌”。他指出,只有“大树菌”占据主导地位时,肠道的微生态系统才能像茂密的森林一样保持稳定,抑制病生功能群细菌和其他病菌的过度生长,进而维持整体健康。

或成为跨地域、种族与疾病的健康评估新标准

如果不同地域、种族和疾病种类的人群中都有各自的“跷跷板”核心菌群,那么能否构建一个全人类共有的通用“跷跷板”模型,作为人类的核心菌群呢?

为验证这一假设,团队综合前期实验数据对“跷跷板”模型进行不断优化升级,用以分析了涵盖三大洲、涉及15种疾病的26项病例-对照研究的“超级数据集”,共包含1780名病人和1604名对照人群。该模型能够准确判断超级数据集里的不同疾病的患者与对照的样本,不受地域、人种和疾病类型等因素的影响。此外,团队还利用该模型搭建了一套概率打分系统,用来评估菌群失调的程度,为定量监测肠道健康状况提供了新方法。

对此,赵立平指出,核心菌群“跷跷板”模型为不同实验室的临床试验数据的整合提供了理论框架和技术平台,这无异于菌群研究领域的“车同轨,书同文”。该成果由上海交通大学与美国罗格斯大学“微生物组与人体健康联合实验室”牵头完成。

青年报·青春上海记者 刘昕璐 通讯员 冯硕 江倩倩

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐