探寻上海之根|马桥文化,从鸭形壶说起

青年报·青春上海记者 杨力佳/文 郭容/图、视频

1959年12月7日,马桥公社联工大队俞家生产队社员在开挖储粪池时,于1.5米左右深处发现了鹿角和印纹硬陶碎片,自此,马桥遗址的神秘面纱被层层揭开,为研究上海地区的历史发展提供了新的线索,也改变了“上海无古可考”的固有认识。

作为考古领域第一个以上海地名命名的文化,马桥文化距今已有约3900年的历史了。今年是马桥文化遗址首次发现65周年,也是马桥文化展示馆开馆5周年,值此之际,青年报记者邀请到现任馆长贾雪,同我们讲述马桥文化的故事。

鸭形壶是对上海海纳百川精神原点的最好佐证

从沪闵公路转入北松公路后没多久,便可看到一组矗立在街边的雕塑,非常有特色。其中最大的一个,复刻的正是马桥文化特有的器形:鸭形壶。在这组雕塑的右手边,便是马桥古文化遗址公园的入口,马桥文化展示馆就身在其中。所谓器以载道,与贾雪的这次对谈,就从这只鸭形壶说起。

“马桥文化中出现大量形态生动的鸭形壶并不是一种偶然现象。鸭形壶当是马桥文化时期当地先民对鸟禽崇拜的意识,结合了太湖地区与南方地区的文化因素,在马桥文化分布区内所发展创造出来的新器类。”贾雪介绍道,“《论衡》有记:‘云雷在天,神于百物’。在古人的心目中,云雷纹是地位和神灵的象征,有绵延不绝和生生不息之意。鸭形壶是斟酒用的一种器皿,它的口沿上就有云雷纹的纹饰,表现了马桥先民对自然的崇拜和对美好生活的向往。考古学家认为,早在新石器时代晚期,南方的早期印纹陶文化就对太湖地区产生了一定的影响,它说明马桥文化是一个包含多元因素的文化综合体。”

贾雪告诉记者,在河南省洛阳市偃师区二里头遗址,也发现过一件类似的鸭形壶,经过对比发现,出土于二里头的鸭形壶基本和出土于马桥的鸭形壶在时间上相一致。这说明马桥文化与中原夏商文化之间存在交往与互动,专家推测,二里头遗址的鸭形壶很可能是中原地区接受南方文化影响的一个表现。所以说,鸭形壶不仅包含着马桥文化中的精神力量,而且也是对上海海纳百川精神原点的最好佐证。

马桥文化的原始瓷是目前发现最早的原始瓷之一

马桥文化中还有一项重要成就,那就是原始瓷器的烧造。首先是软陶与硬陶的分化,马桥文化陶工通过对胎土的选择和窑温的控制突破了烧窑技术的难题,为原始瓷的发明做好了技术的准备。

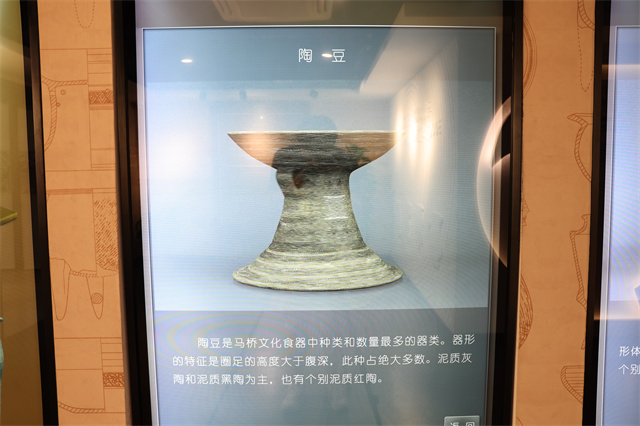

“陶豆是马桥文化食器中发现数量最多的器类,器形特征是圈足的高度大于腹深,以泥质灰陶和泥质黑陶为主,也有个别泥质红陶,纹饰主要有弦纹、菱形云雷纹、斜云雷纹和其他形式的云雷纹。硬陶和原始瓷最大的区别在于是否施釉,在这些豆盘的残片表面 ,考古专家们发现了釉。”贾雪说道。

经过科学检测,马桥文化原始瓷的瓷化率已经达到原始瓷的标准,同时已有了人工施釉的做法。马桥文化的原始瓷是目前发现最早的原始瓷之一,考古发现显示,良渚文化之后,上海地区成为南北文化交流的重要通道,北方和南方势力在此不断地发生碰撞,产生融合。正是在这种文化态势下,上海地区以一种兼容并蓄的态度,创造出了富有区域特色新的文化,最终发展成古吴越文化的重要基因之一,并影响至今。而原始瓷器烧造这一技术在之后得到迅速推广,为东汉以后成熟青瓷的发明奠定了重要基础,再后来,瓷器成为我们国家的拳头产品,在一千多年里风靡世界,并塑造了“陶瓷之路”,它有另一个名字,就是我们现在常说的“海上丝绸之路”。

自1960年第一次发掘至今,马桥遗址共发掘8次,发掘面积达6000多平方米,出土了1000多件古代文物。“透物见史,透物见人。几千年前的马桥,气候炎热,野兽出没,但是马桥先民用勤劳和智慧在这样恶劣的环境中生存了下来,并想方设法生活得舒适、富足,这不能不令我们今人感慨和敬佩。”贾雪表示。

马桥文化的命名填补了本地区夏商时期文化谱系的空白

“马桥遗址的形成和发现过程,也反映了长江三角洲地区沧海桑田重要的地貌变化。随着海水逐渐远离,海岸线东移,原有的海岸地带、岸前坡地逐渐淡水化,陆地面积增大,从而拓展了人类的生存和活动空间。”站在马桥遗址地层剖面图边,贾雪介绍道,“马桥遗址座落在被称作‘竹冈’的贝壳沙堤上,‘竹冈’的堆积主要形成于良渚文化、马桥文化和马桥文化以后这三个阶段。从地层情况看,从上往下,第一层厚25厘米~30厘米,为现代耕土层,二层为马桥文化以后各个时期的堆积,三层是马桥文化时期堆积的人类文化遗存,下面的四、五、六、七层是良渚文化时期地层。”

对上海地区的考古史而言,马桥遗址的发现具有重大意义:将上海的历史向前追溯,证明了上海地区有良渚文化分布,也就是说上海已有四五千年的历史;将上海的成陆年代向前推,证明至少在5000年前,上海西部及西南部就已成陆,良渚先民已在此生活,此时的海岸线“竹冈”已是十分稳定;确认了良渚文化与马桥文化的先后关系。

复旦大学文物与博物馆学系教授高蒙河曾经说过,如果说崧泽文化是上海之源、广富林文化是上海之根,马桥文化就是上海之本。这三大古文化,好像是构成“沪”字的三点水,缺一不可,共同创造了上海古文化的辉煌。

迄今为止,长江三角洲新石器时代至夏商时期获得学术界公认的考古学文化命名共有6个,从距今约7000~6000年的马家浜文化开始,崧泽文化、良渚文化、钱山漾文化、广富林文化,直到距今约3900~3200年的马桥文化,马桥文化的命名填补了本地区夏商时期文化谱系的空白。

马桥文化代表了分布于长江三角洲地区早期青铜文化

2013年3月,马桥遗址被中华人民共和国国务院确立为第七批全国重点文物保护单位。“实际上,马桥遗址并不是发现最早的马桥文化遗存的遗址,早在上世纪50年代,江苏、浙江等地的一些遗址中已经陆续发现了现在称之为‘马桥文化’的遗存,只是囿于当时的认识,并没有辨识出来。”贾雪补充道,“你看,这里有一张马桥文化的分布图,马桥文化代表了分布于长江三角洲地区早期青铜文化,目前已发现90多处遗址,它的分布不仅限于上海地区,它也是江苏南部、浙江北部同时期遗存的代名词。”

贾雪给记者举了一个例子,1958年~1959年在浙江省杭州市发掘的水田畈遗址,发掘者把遗址分为四层,第三层以印纹陶和釉陶为主的一种文化堆积,第四层则没有此类发现。根据出土遗物,发掘者认为下文化层属于新石器时代末期,而上文化层时代相当于春秋至战国时期。从发表的材料分析,上文化层的堆积时间跨度比较大,应该也包括部分属于后来称为“马桥文化”的遗物。可见,当时对于这个概念还是十分模糊的。

记者了解到,除了马桥遗址外,在上海地区还有12处遗址,它们是青浦区的福泉山、崧泽、淀山湖、金山坟、刘夏和泖塔遗址,松江区的汤庙村、姚家圈遗址,金山区的亭林、查山、招贤浜遗址和闵行区的董家村遗址,其中7处遗址经过正式发掘发现了马桥文化的遗存。除了上海之外,马桥文化遗存还广泛地发现于江苏、浙江地区。江苏发现马桥文化遗存的地区主要分布在苏州、无锡、常州等地,浙江发现马桥文化遗存的地区主要分布在杭嘉湖平原以及邻近的低山丘陵地区。

马桥文化既是远古上海走出历史低谷的起点,也是远古上海向现代国际大都市攀援上升的原点。历数上海的考古发现:海纳百川一直是上海历史发展的主旋律。今天,“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”已经成为上海的城市精神,这彰显出上海这座国际化大都市承前启后、贯古通今、博大且厚重的城市文化底蕴。而追寻马桥文化的探索步伐也还在延续……

青年报·青春上海记者 杨力佳/文 郭容/图、视频

编辑:张红叶

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐