中国式现代化奋进者|8次参加南极科考,他从机械师成长为副总指挥

青年报·青春上海记者 郭颖

今年2月7日,中国第五个南极考察站秦岭站开站,填补了中国在南极罗斯海区域的考察空白。今年是中国极地考察40周年。40年来,我国极地事业从无到有,由弱到强,离不开一代代极地工作者的奋斗,王焘就是其中之一。

// 昆仑站科考首战告捷 //

出生于1988年的王焘已经参加过8次中国南极考察队,多次担任包括考察队临时党委成员、领队助理兼罗斯海新站队队长、昆仑站站长、陆基队队长等中国南极考察队关键岗位。

王焘毕业于华东理工大学机械设计制造及其自动化专业。即将毕业时,他偶然看到了极地中心的招聘启事,顿时觉得心弦被拨动了一下,那片冰天雪地的神秘土地,仿佛有一股魔力吸引着他,抱着试试看的心理,他投出了简历。

天遂人愿,2011年7月大学毕业后,王焘顺利入职极地中心。当年11月,就赶上了中国第28次南极考察队,前往昆仑站执行考察任务。

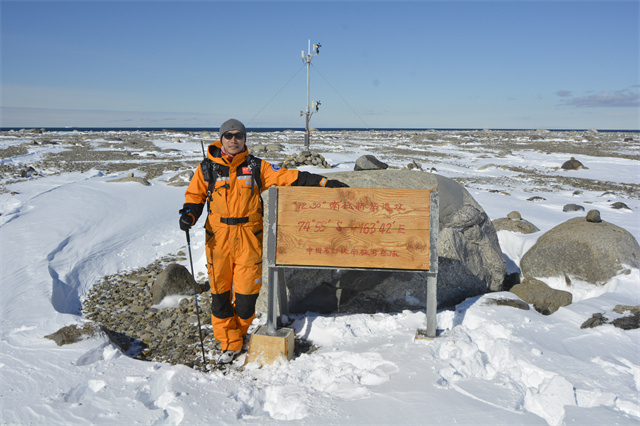

竣工于2009年1月的昆仑站是中国在南极内陆冰盖最高点上建成的第三个科考实验基地,其位于南极冰盖的最高点DOME-A点,年平均温度低至-56℃,空气稀薄、气压极低,被称作“人类不可接近之极”。王焘是当时考察队中最年轻的队员。

在这个犹如外星球般的地方,不时会出现意外。在一次内陆行进中,发生了车辆故障,科班出身的王焘自然要担任机械师负责修车。此时,原本可以留在车内的全体队员都选择出舱,帮着挡风、拧螺丝,当时气温在-30℃左右,可王焘觉得心里很暖,他已经爱上了这个团结、有凝聚力的团队。

首战告捷,王焘此行收获了“优秀南极考察队员”称号。此后,他多次荣获中国南极考察队“优秀考察队员”“优秀共产党员”,中国极地研究中心(中国极地研究所)“年度先进工作者”“优秀党员”等荣誉称号。

作为一名极地科考队员,是需要牺牲家庭的,因为他们常年不在家,王焘也不例外。

2017年11月,王焘前往南极科考时,儿子出生才5个月。完成任务回到家时,儿子已经快两岁了。

“我们现在还能通过电话和网络视频与家人联系,老一辈科考队员连这个条件都没有,但他们从来不拿出来说,无怨无悔。”王焘告诉记者,“正是他们无私奉献的精神,激励着一代又一代极地科考人不断前行。”

// 成长为极地重大项目工程部副总指挥 //

作为极地重大项目建设技术负责人和组织者,王焘参与并圆满完成了我国南极昆仑站、泰山站、罗斯海枢纽站、南极中山卫星地面站等在内的多项国家极地考察重大工程,负责设计并建设了极地运输及保障装备系统、极地应急救援系统、新能源微电网等在内的多项关键设施设备。

2013年参与建设我国第二个南极内陆考察站-泰山站,在建设过程中,攻克技术难题,克服暴风雪、白化天等极端恶劣天气,圆满完成了泰山站主体建筑建设任务。

2017年11月至2019年2月,在南极中山站、昆仑站、泰山站等考察站点连续执行了近500天的考察任务,带领队伍安全、圆满完成了全部考察任务。

2022年10月,作为中国第39次南极考察队临时党委成员、领队助理兼罗斯海新站队队长,王焘负责我国第三个南极常年考察站-罗斯海新站(秦岭站)的建设任务,在狂风、极寒的严酷条件下,经过68天不分昼夜的全力奋战,高质量完成了既定建设任务,为罗斯海新站后续建设打下了坚实的基础。

罗斯海被喻为“最后的海洋”。这里保存了地球最后一块完整的海洋生态系统,这里岩石圈、冰冻圈、生物圈、大气圈等典型自然地理单元集中相互作用,是科学家们开展南极科学研究的理想之地。秦岭站的建成将为我国和全世界科学工作者持续探索自然奥秘、勇攀科学高峰提供有力保障。

“秦岭站主体设计为南十字星造型,设计理念源自中国航海家郑和下西洋用来导航的南十字星,又像中国结,有中国自己的文化。”王焘介绍说,秦岭站是面积5000多平方米的一体式现代化建筑,体现了我们在南极工程建设的实力。”彼时,他已经是中国极地研究中心极地考察站管理中心副主任,挑起了极地科考的大梁。

自2023年5月起,王焘开始担任极地重大项目工程部副总指挥,负责具体落实国家极地战略和极地重大项目的组织及实施。在极地科考的道路上,王焘不断前行贡献青春力量!

青年报·青春上海记者 郭颖

编辑:陆天逸

来源:青春上海News—24小时青年报

- 相关推荐